Se è vero che a scrivere la Storia è chi detiene il potere, è altrettanto vero che per arrivare a conquistarlo si è disposti a tutto.

Dall’antichità ai giorni nostri, ci furono tantissime congiure (alcune molto note, altre meno).

Una corsa verso il potere in cui uomini e donne spesso non esitano a eliminare persino i propri figli, genitori o consorti. Da Agrippina a J.F. Kennedy, sono molti i grandi personaggi della Storia coinvolti in queste congiure.

E intanto, al loro fianco, si fanno largo i cospiratori “minori”, figure di secondo piano (ma non per questo meno diaboliche) che tramano per un potere cittadino o al massimo regionale.

Alcuni di questi intrighi vanno a segno, mentre la maggior parte fallisce per colpa del “solito” traditore pronto a vendersi alla vittima di turno, congiurando contro la stessa congiura.

Una sorta di gioco delle scatole cinesi che alla fine svela l’ossessione dell’uomo per il raggiungimento del potere: sempre, e a qualunque costo…

Oggi vedremo in particolare 5 tra le più grandi congiure della storia ossia la congiura contro J. F. Kennedy, Gandhi, Agrippina, Federico II di Svevia e Gustavo III di Svezia. Buona lettura.

1. Congiura di Agrippina

La fase conclusiva della congiura guidata da Cassio Cherea contro Caligola, il 24 gennaio del 41, doveva riservare ancora un colpo di scena.

Dopo aver ucciso l'imperatore, i cospiratori entrarono nel suo palazzo. Qui si trovava il suo zio paterno Claudio.

Spaventato dalla notizia dell'attentato subito dal nipote, si era nascosto dapprima in una stanza, poi dietro le tende che stavano davanti alla porta di una terrazza.

Un soldato aveva intravisto per caso i suoi piedi e, incuriosito, lo aveva tirato fuori da quel nascondiglio. Ancora più intimorito, Claudio gli si era gettato ai piedi.

Ma il soldato, avendolo riconosciuto, lo aveva salutato come imperatore. Il giorno dopo anche il popolo aveva cominciato a invocarlo come tale, e così il Senato non poteva che eleggerlo a capo dell'impero.

In poche parole, a decidere che Claudio sarebbe diventato il nuovo imperatore al posto di Caligola fu un gran colpo di fortuna. Cassio Cherea e i suoi complici, infatti, si erano talmente concentrati sul come togliere di mezzo Caligola, che si erano dimenticati di designare il suo successore.

Tiberio Claudio Cesare Nerone Germanico saliva al trono cinquantenne e vi sarebbe rimasto per tredici anni, fino cioè alla morte. Nato a Lione il 1° agosto del 10 a.C., era figlio di Antonia Minore e di Druso Maggiore. Fino alla sua nomina a capo dell'impero, era stato considerato, sia in Senato che in famiglia, poco più che un inetto. In realtà possedeva una cultura molto estesa, che riusciva a coniugare alla sua innata saggezza.

Aveva trascorso buona parte della vita a leggere e scrivere di letteratura, filologia e storia, in particolare quella etrusca e quella cartaginese. Anche alla carica di console era arrivato piuttosto tardi, a quarantasette anni e sempre grazie a suo nipote.

A differenza di quest'ultimo, Claudio fondò il suo mandato sulla moderazione e, anche se il suo governo partì con la condanna a morte di Cassio Cherea e di altri che avevano preso parte alla congiura contro il nipote, si concentrò sulla realizzazione di una serie di interventi destinati a migliorare l'assetto sia politico che amministrativo dell'impero.

Anche con il Senato riuscì a costruire un rapporto più collaborativo rispetto a quello di Caligola. Ciononostante, consapevole che la sua nomina non era piaciuta a più di un senatore, si presentava in aula protetto da una nutrita scorta armata.

Riorganizzò la struttura burocratica dello Stato suddividendola in vari dicasteri diretti da liberti di sua fiducia e chiese al Senato che si giurasse su Augusto e non su di lui. Rinunciò a vari onori tranne a quello di pater patriae e si oppose all'assegnazione di un giorno festivo in onore di Caligola. Introdusse pene per chiunque avesse ucciso il proprio schiavo, vietò la tortura e ridusse le tasse.

Fece poi tornare a Roma le sorelle di Caligola e tutti gli esuli, e scarcerare quei detenuti su cui non esistevano sufficienti prove di colpevolezza. Grazie a lui furono eretti e riparati acquedotti, fontane e dighe, costruite strade ed edifici pubblici, edificato un porto sulla foce del Tevere il cui progetto risaliva al periodo di Giulio Cesare.

Si impegnò anche a favore di una romanizzazione delle diverse province dell'impero, limitando gli abusi dei governatori locali, concedendo il diritto di cittadinanza a diverse popolazioni, ma a patto che imparassero la lingua e le tradizioni latine.

Come tutti gli imperatori che si rispettino, anche Claudio fu oggetto di varie congiure, l'ultima delle quali, ordita dalla quarta moglie Agrippina, gli fu fatale. Si narra di un primo tentativo da parte di uno sconosciuto che, pugnale in mano, era riuscito a infilarsi nella sua camera da letto, ma era poi stato fermato appena in tempo dalle guardie.

Nel 42, invece, c'era stato un tentativo di insurrezione, poi rientrato, da parte di due legioni comandate da Furio Scribano. Poi erano state scoperte due trame, l'una ordita da Tauro Statilio Crovino e Asinio Gallo, l'altra capeggiata da Gneo Nonio, entrambe concluse con un nulla di fatto. A parte la condanna a morte per i congiurati.

Chi invece sarebbe riuscita nel suo intento cospiratorio fu Agrippina Minore, sua quarta moglie e madre del futuro imperatore Nerone. Claudio si sposò quattro volte:

- la prima con Plauzia Urgulanilla, da cui ebbe due figli: Druso Claudio, morto in giovanissima età, e Claudia, non riconosciuta dall'imperatore poiché la moglie era stata sospettata di adulterio e poi allontanata;

- il secondo matrimonio fu con Elia Petina che, dopo avergli dato una figlia, Antonia, fu cacciata "per offese di poco conto", così almeno racconta Svetonio;

- poi fu il turno della giovane e sensuale Valeria Messalina, donna astuta e crudele che, dopo averlo tradito più volte, si innamorò follemente di uno degli uomini più affascinanti di Roma, Gaio Silio. Quando a Claudio fu raccontato che Messalina s'era sposata, neanche tanto in segreto, con l'amante, cosa peraltro non certa, lui li fece giustiziare entrambi;

- nonostante avesse giurato che Messalina sarebbe stata la sua ultima sposa, dopo qualche tempo Claudio cominciò a pensare a una quarta moglie. E tra le varie candidate che gli furono proposte, la scelta cadde su Agrippina, figlia di suo fratello Germanico e dunque sua nipote.

La donna, che già era stata moglie di Gneo Domizio Enobarbo (da cui aveva avuto il futuro imperatore Nerone) e di Caio Passieno Crispo, entrambi morti, viene descritta tanto sensuale quanto scaltra. Accusata di aver congiurato contro il fratello Caligola, aveva vissuto l'esilio, da cui tornò soltanto con l'avvento di Claudio.

Divenuta sua moglie, Agrippina cominciò a sostituirlo nella gestione del potere. Fece giustiziare tutti coloro che avrebbero potuto minacciare la sua nuova posizione di imperatrice, donne o uomini che fossero. Ma il suo vero obiettivo era quello di riuscire a far salire al trono suo figlio Lucio Domizio Enobarbo, detto Nerone.

Dapprima convinse Claudio ad adottare il ragazzo, poi a darlo in sposa a sua figlia Ottavia. Rimaneva, però, il problema di Britannico, figlio naturale dell'imperatore e molto amato dal popolo romano. Ma quando Agrippina venne a sapere dalle sue spie di palazzo che il marito intendeva nominarlo suo erede, entrò in azione per risolvere la questione.

Approfittando di un periodo di assenza del più stretto collaboratore di Claudio, il liberto Narcisso, la donna riuscì, con l'aiuto della grande esperta di veleni Locusta, ad aggiungere una sostanza mortale nella cena del consorte. Ma la tempra del vecchio imperatore sembrava essere più forte del veleno.

A quel punto Agrippina convocò il medico Senofonte che, con la scusa di volergli somministrare un farmaco, gli fece deglutire un'altra dose di veleno. A sessantaquattro anni Claudio morì. Era il 13 ottobre del 54 d.C. e aveva governato per quattordici anni.

2. Congiura contro Federico II di Svevia

Era il marzo del 1246 e Federico II del casato di Hohenstaufen si trovava nella Maremma grossetana, un territorio selvaggio che ben si addiceva alla sua grande passione per la caccia.

Si trovava lì da qualche mese: lo considerava un ottimo posto per trascorrere l'inverno.

Si sarebbe fermato ancora per qualche settimana, poi sarebbe tornato nel Regno di Sicilia. Ma il suo soggiorno in Toscana era destinato a finire prima del tempo.

Uno di quei giorni, infatti, arrivò nella sua residenza un emissario di suo genero Riccardo, conte di Caserta.

L'uomo portava con sé un documento in cui il conte scriveva che un gruppo di congiurati aveva ordito una trama ai danni di Federico e di suo figlio Enzo. Il piano prevedeva anche una sollevazione popolare in tutti i suoi possedimenti italiani.

Chi aveva informato Riccardo, probabilmente Giovanni da Presenzano, aveva però fatto sapere ai cospiratori che ormai erano stati scoperti. Nel suo dispaccio il conte di Caserta non mancava di riportare tutti i nomi dei congiurati.

Quando Federico II lesse l'elenco sgranò gli occhi per lo stupore. C'erano i suoi più cari amici, quelli che considerava dei fedelissimi, e poi c'erano personaggi di spicco che dovevano il loro potere esclusivamente a lui: Pandulfo Fasanella, Giacomo di Morra, Andrea Cicala, Ruggiero d'Amici, Teobaldo di Francesco, la famiglia Sanseverino al gran completo.

E anche Guglielmo da Caggiano, Riccardo di Montefusco, Giovanni Capece, Tommaso Saponara, Gisulfo de Mannia, Malgario Sorello e tanti altri. Ma soprattutto c'era Bernardo Orlando Rossi, suo segretario e cognato di papa Innocenzo IV. Bernardo veniva definito da Riccardo il vero promotore della cospirazione.

L'imperatore cercò di riprendersi dallo sconcerto. Doveva agire in fretta. Anche perché era sicuro che dietro quei nomi ci fosse qualcuno di molto più potente. Forse proprio Innocenzo IV, con cui era ormai ai ferri corti e che l'anno precedente lo aveva scomunicato con l'accusa di eresia.

D'altro canto, i rapporti tra Federico II e il papato non erano mai stati idilliaci nemmeno con i precedenti pontefici; forse per quel suo "strano" atteggiamento di tolleranza verso le altre professioni religiose, o forse perché la sua idea di Stato si fondava su una ben definita distinzione tra potere temporale e potere spirituale. O forse perché i territori imperiali rischiavano di schiacciare lo Stato della Chiesa.

In ogni caso, una volta saputo di essere stati scoperti, i congiurati avevano cominciato a scappare. Pandolfo di Fasanella e Giacomo di Morra avevano già preso la strada per Roma, avvalorando l'ipotesi di un coinvolgimento del pontefice. Gli altri si erano rifugiati nelle fortezze di Capaccio e Sala, nel salernitano. Federico II doveva ringraziare ancora una volta il genero Riccardo che aveva prontamente affrontato i ribelli costringendoli alla fuga.

Quando l'imperatore arrivò, i cospiratori che si erano chiusi nella roccaforte di Sala erano già stati stanati. Rimaneva la fortezza di Capaccio, dove si trovavano i principali capi della congiura. L'assedio iniziò ai primi di aprile, ma i ribelli dimostrarono subito di non avere alcuna intenzione di arrendersi. E poi speravano in un aiuto della popolazione e di Innocenzo IV.

Ma l'insurrezione popolare non era scoppiata nemmeno quando i congiurati avevano sparso la voce della morte di Federico II; figuriamoci ora. Per quanto concerne il papa, i cospiratori ricevettero solo una sua lettera di conforto che, oltretutto, fu intercettata dallo stesso Federico. Intanto l'assedio alla fortezza andava avanti, ma i rivoltosi non davano segni di cedimento.

Federico scelse allora l'astuzia. Decise di sabotare la cisterna che riforniva d'acqua il castello, svuotandola e lasciando gli insorti a morire di sete. L'afoso mese di luglio fece il resto. Quando i barricati, ormai stremati, si arresero, le truppe imperiali ne contarono circa centocinquanta. C'erano anche venti donne.

I principali congiurati erano sopravvissuti, tra cui Teobaldo di Francesco e Guglielmo di Sanseverino, i quali, stranamente, non avevano scelto il suicidio nonostante sapessero a quali atroci pene sarebbero stati sottoposti. E infatti ci furono mutilazioni, roghi, accecamenti, impiccagioni e annegamenti, con tanto di esibizioni pubbliche dei corpi martoriati.

Anche le famiglie dei condannati subirono delle severe punizioni, e furono molte le mogli che furono lasciate marcire in prigione. Non è facile stabilire con certezza l'esatto coinvolgimento della Santa Sede nella congiura. Alcuni storici sostengono che Innocenzo IV fu il vero promotore della trama attraverso il cognato Bernardo Orlando Rossi. Lo stesso Federico II, pur evitando di fare il nome del pontefice, si lasciò andare parecchie volte a trasparenti allusioni che puntavano il dito contro di lui.

Altri studiosi, invece, asseriscono che l'unica responsabilità attribuibile al papa è di non aver fatto nulla per evitare la rivolta, pur conoscendone la trama fin dai suoi esordi. Comunque sia, Federico II morì di morte naturale il 13 dicembre 1250. Mancavano tredici giorni al suo cinquantaseiesimo compleanno.

Nel suo testamento volle che venissero restituiti alla Chiesa tutti i beni che lui stesso aveva sottratto. Ma nonostante quest'ultimo gesto, quando papa Innocenzo IV venne a sapere della morte dell'imperatore dichiarò: "Si rallegrino il cielo e la terra!".

3. Congiura contro Gustavo III di Svezia

Il 16 marzo del 1792 le sale del Teatro Reale dell'Opera di Stoccolma erano allestite a gran festa, pronte a ricevere il ballo in maschera che avrebbe concluso la stagione.

Vi avrebbe partecipato anche il re, Gustavo III, che in quel teatro era di casa, visto che al suo interno ci aveva fatto costruire un appartamento tutto per sé.

Di certo sarebbe stata una bella serata, pensava il re. se non fosse per quella lettera anonima che qualcuno gli aveva fatto pervenire.

Gli si consigliava di non partecipare al ballo di quella sera, poiché un gruppo di congiurati avrebbe attentato alla sua vita.

Aveva riposto il biglietto, poi aveva cercato di pensare ad altro. Ma la mente aveva cominciato a viaggiare lontano nel tempo, fino al 1770, quando durante un viaggio in Francia un'indovina gli aveva predetto che nel 1792 qualcuno avrebbe cercato di ucciderlo sparandogli.

I timori di Gustavo III per le parole di quella misteriosa missiva aumentarono, ma decise che a quella festa in maschera ci sarebbe andato ugualmente. D'altra parte, come poteva rinunciarvi? Quali scuse avrebbe potuto accampare, lui che era il re, per di più illuminato?

Ci fu, però, chi lo vide travestirsi e correre in gran segreto a chiedere un rapido consulto a un'altra indovina, tale signora Orfredson. E sembra che la donna gli avesse confermato che entro poco tempo qualcuno avrebbe cercato di assassinarlo.

Il re, tuttavia, aveva ormai deciso: a mezzanotte sarebbe entrato nel Teatro Reale dell'Opera, si sarebbe accomodato nel suo palco personale e da lì si sarebbe goduto la festa.

Ma la congiura ai suoi danni esisteva veramente e a ordirla era un gruppo di nobili, tra cui il capitano Johann Jacob Ankarström, il conte Adolph Ludwig von Ribbing, il conte Graf von Horn e il colonnello Pontus Liljehorn.

A spingerli a tramare era stata la politica reale che li aveva privati di gran parte dei privilegi, aveva consentito anche alle classi meno abbienti di ambire a cariche governative e aveva aumentato i diritti ai contadini.

Una volta catturati, i cospiratori dissero che il loro obiettivo, in realtà, era quello di far scoppiare una rivoluzione che portasse a una forma di governo come quella instaurata in Francia.

Ma sembra che ci fossero anche dei motivi personali, come nel caso del conte von Ribbing, a cui Gustavo III aveva soffiato la fidanzata per darla in sposa a un suo favorito, il barone von Essen; o come per il capitano Ankarström, il quale si era visto togliere dal re metà del patrimonio.

I congiurati avevano però un problema: chi avrebbe materialmente sparato a Gustavo III? Ognuno di loro avrebbe voluto quel privilegio, ecco perché il prescelto, che poi fu Ankarström, saltò fuori dopo averlo tirato a sorte. Pur di avere l'onore di uccidere il re, il conte von Ribbing propose ad Ankarström una grossa cifra di danaro, che però il capitano rifiutò.

Alla festa Gustavo arrivò accompagnato dal barone von Essen, lo stesso a cui aveva dato in moglie l'ex fidanzata di von Ribbing. Sapendo della lettera anonima, von Essen aveva insistito fino all'ultimo affinché il re non partecipasse a quella serata, ma lui aveva cercato di rassicurare l'amico, o forse se stesso, scoppiando in una grassa risata.

I due entrarono nel palco reale, si guardarono attorno e videro che un gruppetto di persone mascherate teneva lo sguardo fisso su di loro. Ma anche questa volta, il monarca sostenne che tutto stava andando nel migliore dei modi.

Andarono allora nelle stanze reali e Gustavo indossò un lungo mantello nero con il cappuccio, un domino, e si portò al volto una mascherina bianca. Poi tornarono nelle sale del teatro.

Erano ormai le due di notte. I congiurati erano pronti a entrare in azione già da parecchio tempo. Quando videro avanzare il re e il suo fedelissimo, li accerchiarono. Gustavo III cercò di arretrare, ma alle sue spalle Ankarström aveva già premuto il grilletto.

Lo sparo risuonò nella sala, il re cadde a terra ferito, gli attentatori cercarono di guadagnare in fretta l'uscita urlando tra la folla che un incendio stava per divampare. Ma il barone von Essen fu lesto nel far chiudere subito tutte le porte del teatro.

Intanto il sovrano era stato soccorso e trasportato nelle sue stanze private. Nonostante la gravità delle sue ferite sembrava non aver perso il buon umore. Chiese anche se già si conoscessero i nomi dei cospiratori, e quando gli furono detti pregò i suoi più stretti collaboratori di informarsi sui motivi della trama.

Dagli interrogatori si venne a sapere che Ankarström, pur essendosi accorto di non aver ucciso il re, aveva preferito non riprovarci e fuggire. Raccontò anche di aver ordito in passato altre congiure contro Gustavo III, ma di non essere mai riuscito a portarle a termine.

Nei giorni che seguirono, le condizione del monarca peggiorarono ulteriormente fino a diventare, il 29 marzo, disperate. Gustavo III, consapevole che gli rimanevano poche ore di vita, dettò le sue ultime volontà, chiamò un prete per la confessione, poi morì.

Il 27 aprile di quell'anno, al capitano Johann Jacob Ankarström furono tagliate le mani poi la testa; infine fu squartato e messo in bella mostra per tre gorni. Affrontò l'esecuzione con grande coraggio e dignità.

Il colonnello Liljehorn e i conti von Ribbing e von Horn furono condannati a morte, ma la pena fu poi tramutata in un esproprio di tutti i loro beni e in una condanna a vivere nella più assoluta povertà.

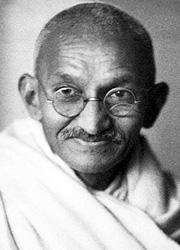

4. Congiura contro Gandhi

Venerdì 30 gennaio 1948, un uomo camminava nervoso tra la folla - circa cinquecento persone - che si era radunata nello spazio delle preghiere di Birla House, a New Delhi.

Erano da poco passate le 17:00 e sul palco non c'era ancora nessuno. L'uomo s'infilò una mano in tasca, un gesto che negli ultimi minuti era diventato una specie di rituale.

Sentì che lei era ancora lì, ben nascosta ma pronta a entrare in azione. Era una pistola automatica, una Beretta 9 millimetri, di fabbricazione italiana.

L'aveva provata prima di entrare in quel giardino: un paio di colpi contro un albero, funzionava benissimo. Poi aveva inserito la sicura, se l'era rimessa in tasca e aveva raggiunto Birla House.

Due complici lo avevano accompagnato, poi si erano messi leggermente in disparte. E ora aspettavano. Finalmente la folla si alzò in piedi, disegnando due ali al cui centro cominciò ad avanzare a fatica un vecchio esile, pelato e con un paio di occhiali rotondi, forse troppo grandi sopra un volto così scarno.

L'uomo poggiava le braccia sulle spalle di due giovani ragazze, Abha e Manu. A chi si inginocchiava, a chi gli sorrideva, a chi pronunciava il suo nome, lui rispondeva alzando a mezz'aria le mani, strette l'una all'altra. L'uomo con la pistola prese coraggio.

Tolse la sicura all'arma, si fece largo tra la folla, poi scansò con sgarbo Manu e si parò davanti al vecchio. La Beretta era puntata contro quel corpo che a fatica superava i quaranta chili. Seguirono tre colpi, sparati uno dopo l'altro, poi l'uomo rimase ad aspettare che il vecchio cadesse a terra.

Prima di toccare il suolo, la vittima emise un sospiro appena percettibile: "He Ram" ("Oh, Dio"). Poi crollò esanime al suolo. In un attimo la folla fu addosso ai due. C'era chi cercava di soccorrere il vecchio e chi, invece, si scagliava con rabbia contro l'uomo che ancora stringeva in mano la pistola rovente.

Dopo pochi istanti, un poliziotto in divisa riuscì con destrezza ad avvicinarsi all'assassino, lo strinse a sé e lo trascinò via. Nessuno si era accorto dei due complici che, indisturbati, erano fuggiti, avevano preso la via per la stazione e presto avrebbero raggiunto Bombay in treno.

Quel 30 gennaio l'India aveva perso il suo Mahatma, la sua "grande anima". Mohandas Karamchand Gandhi, colui che sarebbe presto diventato l'icona mondiale della lotta non violenta, era morto. Aveva settantanove anni.

A ucciderlo era stata una congiura ordita da un gruppo di seguaci della religione indù, la stessa a cui lui apparteneva. Quegli uomini non confidavano nella non-violenza predicata da Gandhi, e soprattutto non credevano che quel tipo di lotta sarebbe riuscito a risolvere il conflitto tra gli indù e i musulmani residenti in India.

Nemmeno tolleravano il digiuno iniziato dal Mahatma qualche settimana prima, il 12 gennaio, per cercare di convincere le due comunità religiose a non farsi più la guerra. Negli ultimi anni, soprattutto dopo che il musulmano Pakistan era divenuto uno Stato indipendente, gli scontri tra indù e musulmani erano aumentati.

Era stato soprattutto il Bengala, a partire dall'agosto del 1946, a diventare uno dei principali teatri delle atrocità perpetrate dagli eserciti privati della cosiddetta Muslim League contro le popolazioni indù. E a nulla erano valsi i tentativi di intermediazione, i molti digiuni e gli appelli alla non-violenza messi in atto da Mohandas Gandhi.

Anzi, quella lotta pacifica aveva portato i congiurati, e non solo loro, a considerarlo un traditore del popolo indù a favore della comunità musulmana. Un equivoco che divenne la sua condanna a morte.

Al contrario di ciò che pensava Gandhi - come dichiarò Nathuram Vinayak Godse al processo che lo condannò a morte per aver sparato contro il Mahatma - secondo i congiurati era un dovere religioso e morale resistere e combattere il nemico esclusivamente con la forza.

Ma la diversità di vedute tra Gandhi e chi intendeva ricorrere alle armi non fu l'unico motivo che portò alla congiura del 30 gennaio 1948.

Godse e i suoi complici, infatti, vedevano nel Mahatma un "violento pacifista" che aveva messo in pericolo le sorti dell'India in nome della non-violenza, un uomo pervaso dalla convinzione di essere l'unico giudice di tutto e di tutti, un arbitro assoluto di ciò che era giusto e di ciò che non lo era. Ma non solo.

Gandhi era un presuntuoso, un irresponsabile, un folle ostinatamente infantile che nel corso della sua attività politica aveva accumulato soltanto errori, fallimenti e disastri. E anziché comportarsi come il Padre del suo popolo, come diceva di voler fare, era divenuto il Padre dei musulmani, gli stessi che avevano massacrato gli indù.

E a poco valeva ciò che il Mahatma aveva fatto in difesa dei diritti degli indiani residenti in Sud Africa o la campagna di disobbedienza civile che aveva portato gli indiani a riconquistare alcuni diritti negati; o ancora il suo impegno per rendere l'India indipendente dalla supremazia degli inglesi.

Per salvare gli indù, Gandhi doveva sparire definitivamente dalla scena. Quel 30 gennaio, nella Birla House, oltre a Godse c'erano Narayan Apte e Vishnu Karkare. Ma la congiura era stata preparata con la complicità di altre persone, molte delle quali si conobbero proprio durante l'elaborazione di quella trama:

- Vinayak Damodar Savarkar, esponente di un partito di destra;

- Gopal Godse, fratello di Nathuram;

- Madanlal Pahwa, di soli vent'anni;

- Dattatraya Parchure, medico a capo di un esercito nazionalista indù;

- il giovanissimo Shankar Kistayya;

- Digambar Badge, un libraio che gestiva clandestinamente un giro di armi.

Il processo contro di loro si concluse il 10 febbraio 1949. Savarkar fu assolto, Godse e Apte furono impiccati, gli altri furono confinati fino alla morte.

5. Congiura contro J. F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy fu ucciso il 22 novembre 1963. Era un venerdì.

Il trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti si era recato in Texas per vedere di ripianare alcuni problemi interni al Partito democratico di quello Stato.

Poi ne avrebbe approfittato per cominciare a promuovere la propria ricandidatura a presidente, in vista delle elezioni dell'anno successivo. Quel giorno era a Dallas e stava transitando nella Elm Street. Si trovava sulla Lincoln Continental, una limousine scoperta.

Con lui c'erano la moglie Jacqueline, John Connally, governatore del Texas, e Nellie, moglie di quest'ultimo. L'auto presidenziale avanzava lentamente. Al suo fianco facevano da scudo le motociclette della polizia texana. Una gran folla festante si era assiepata ai bordi della strada.

Il presidente era stato accolto con lunghi applausi. Sia lui che la moglie Jacqueline salutavano sorridenti. La limousine era seguita a ruota dall'auto della scorta, da dove otto agenti armati sorvegliavano tutt'intorno.

Poi c'era la vettura che portava il vicepresidente Lyndon Baines Johnson, la sua consorte e il senatore democratico Ralph W. Yarborough. Il corteo proseguiva con altre sei automobili e tre pullman. Questi ultimi ospitavano i giornalisti e diverse autorità texane. Le lancette segnavano le 12:30.

Improvvisamente Kennedy deformò il volto in una smorfia di dolore. Jacqueline si girò verso di lui. Capì subito che si trattava dell'inizio di un dramma. Qualcuno stava sparando contro di loro. Poi tutto si svolse in pochi attimi.

Il presidente si accasciò su se stesso. Jacqueline urlava. Connally si girò verso John, ma fu colpito anche lui. Sua moglie lo raccolse in grembo nel disperato tentativo di proteggerlo da altri eventuali proiettili. Una guardia del corpo saltò sulla limousine presidenziale e tirò verso di sé Jacqueline.

L'autista, invece, aveva già preso la strada per il Parkland Hospital. Kennedy respirava ancora, ma con un affanno sempre maggiore. Riuscì a resistere fino all'arrivo in ospedale, poi, dopo alcuni vani tentativi di rianimazione, cessò di vivere. Erano le 13:00.

Kennedy aveva solo quarantasei anni (era nato a Brookline, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917). Poco meno di un'ora dopo fu catturato il presunto assassino, Lee Harvey Oswald, un ex marine che aveva vissuto per qualche anno in Unione Sovietica.

Fu trovato all'interno del Texas Theater, un cinema dove aveva cercato di entrare senza pagare il biglietto. La cassiera aveva così chiesto l'aiuto della polizia. Lo scontro che aveva preceduto il suo arresto era però costato la vita a un agente di polizia, J.D. Tippit.

Al quinto piano di un magazzino di libri scolastici, nei pressi di Elm Street, veniva intanto trovato un fucile italiano modello '91 "Mannlicher-Carcano", calibro 6,5, dotato di cannocchiale. Qualcuno lo aveva abbandonato ai piedi di una finestra. E quello era il magazzino dove lavorava Lee Harvey Oswald.

Interrogato per due giorni consecutivi, Oswald continuò a proclamarsi all'oscuro di tutto. Ma il 24 novembre, un tale Jack Rubenstein, soprannominato Ruby, riuscì a penetrare nel comando di polizia di Dallas e a sparargli mortalmente.

Dopo una settimana, il vicepresidente Lyndon Baines Johnson ordinò l'istituzione di un'apposita commissione che facesse luce sull'attentato. In particolare, si voleva capire se dietro l'azione di Oswald ci fosse un gruppo di congiurati oppure se l'uomo fosse stato mosso da una sorta di vendetta personale. La sua uccisione per mano di Rubenstein dava però ampio credito alla prima ipotesi.

Ma circa dieci mesi dopo, vale a dire il 28 settembre 1964, Johnson rese pubblico il rapporto della cosiddetta "Commissione Warren". Dal documento risultava che l'assassinio di Dallas non poteva che essere l'opera di un gesto sconsiderato di una singola persona: Lee Harvey Oswald.

Non un solo dubbio era stato espresso da Earl Warren - il presidente della Corte suprema degli Stati Uniti che dava il nome alla commissione - e dagli altri membri che ne facevano parte. Un'inossidabile certezza che non era stata minimamente scalfita dall'uccisione di Oswald da parte di Jack Rubenstein.

E nemmeno dalle misteriose morti di alcuni testimoni e di giornalisti che avevano cercato di far luce sull'attentato. Così come la Commissione non si era lasciata turbare dallo strano incidente aereo occorso a Edward Kennedy, fratello di John, il 20 giugno 1964. Fortunatamente "Teddy" - così veniva chiamato - era uscito indenne da quell'incidente.

Le inchieste giornalistiche sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy continuarono anche negli anni successivi, così come furono pubblicate decine e decine di libri sull'argomento. E nessuno di questi era in sintonia con Warren e soci. Inevitabilmente le supposizioni su chi fossero i mandanti di Oswald si moltiplicarono.

A turno furono additati Lyndon Johnson (che poi aveva preso il posto di Kennedy), Richard Nixon (che era stato sconfitto da Kennedy alle elezioni presidenziali, ma che pochi anni dopo sarebbe riuscito a vincerle) e poi la CIA, l'FBI, la mafia, Fidel Castro e anche gli "anti-castristi".

Qualcuno ipotizzò, invece, che a sparare fosse stato J.D. Tippit, l'agente poi ucciso da Oswald, e che i due facessero parte della stessa congiura anti-presidenziale. A tutt'oggi la verità ufficiale è quella che vede come unico imputato l'ormai defunto Lee Harvey Oswald.

Certo è che si tratta di un verdetto talmente semplicistico da farlo credere parte stessa di una trama. Una congiura probabilmente ci fu, e il fatto che non sia mai stata scoperta dimostra che fu di vaste e complesse dimensioni, oltre che architettata alla perfezione.