Pompei, anno 59 dopo Cristo. L’anfiteatro è gremito di spettatori accorsi dalla città e dalla vicina Nuceria.

Tra loro c’è il pretore Livineio Regolo, personaggio a dir poco discutibile.

Espulso dal Senato con il sospetto di tradimento, aveva lasciato Roma per stabilirsi all’ombra del Vesuvio mettendosi subito al lavoro per rifarsi la reputazione. Il modo più immediato per ingraziarsi le masse era sempre il solito: i giochi gladiatori.

E ne aveva banditi di imponenti. In gran numero i cittadini affollano dunque le gradinate e attendono eccitati le imprese dei loro beniamini. Ma dagli spalti iniziano a volare gli insulti. Tempo qualche minuto e si passa alle vie di fatto.

Lo storico Publio Cornelio Tacito, che narra l’episodio come farebbe un cronista oggi allo stadio, è costernato dall’insolenza dei “provinciali”, che prima si lanciano sassi e poi tirano addirittura fuori le armi.

La rissa divampa furibonda e in breve, lo vediamo nel bell’affresco rinvenuto a Pompei e ora conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’anfiteatro si trasforma in una bolgia.

Alla fine prevalgono i pompeiani, che giocano in casa. Il prezzo è esorbitante: a Nocera molti tornano a casa mutilati, parecchi vi arrivano morti. La vicenda solleva un’ondata di sdegno e finisce in Senato, che delibera per la città una punizione esemplare: dieci anni di “squalifica” del campo.

Livineio e chi aveva provocato il tumulto sono invece condannati all’esilio. Che i giochi gladiatori nell’antica Roma fossero seguiti con così tanta passione non è certo un mistero.

Anche allora, come oggi, ci si divideva tra fazioni, nella vita politica come in quella quotidiana. Il gioco, in una società che, come quella romana, passava almeno un giorno sì e uno no a far festa, era parte fondamentale dell’esistenza.

Quando si andava ai giochi, che si tenevano in occasione di tutte le importanti festività religiose e civili, si tifava, si applaudiva, si irrideva, ci si sfogava. E capitava anche di venire alle mani.

Chi erano i protagonisti capaci di suscitare tanto interesse e così grandi passioni? Guerrieri professionisti (il nome deriva da gladius, spada corta) che trascorrevano buona parte del loro tempo a esercitarsi in combattimenti cruenti nella speranza di ricoprirsi di gloria. Scopriamoli insieme!

1. Le origini

Dato il gradimento che suscitavano, magistrati e imperatori facevano a gara per organizzare incontri sempre più spettacolari e sontuosi.

Li chiamavano munera, intendendo con questo termine un’opera di munificenza privata offerta da un singolo a vantaggio (in questo caso a godimento) della collettività.

Si trattava certo di un investimento oneroso, ma anche molto ben riposto: promuovere simili spettacoli (oggi si direbbe sponsorizzarli) poteva garantire, per esempio a senatori facoltosi, un vasto seguito.

Ma furono gli imperatori, soprattutto, a utilizzarli per fini politici. Secondo il poeta satirico Giovenale, acuto interprete della società a cavallo tra I e II secolo, il popolo “due sole cose ansiosamente desidera: il pane e i giochi circensi”.

Offrire ai sudditi giochi gladiatori accompagnati da naumachie (combattimenti fra navi), venationes (monumentali cacce di animali esotici), spettacoli teatrali e corse equestri consentiva non solo di mantenere demagogicamente il consenso, ma anche di distogliere l’attenzione del popolo dalle questioni politiche e permettere alle élite di continuare indisturbate a occuparsene in solitario.

Malgoverno e abusi compresi. Si è a lungo ritenuto, basandosi su documentazione di tipo archeologico e letterario, che a inventare questo tipo di spettacoli fossero stati gli Etruschi.

Molto eloquenti sarebbero, a tal proposito, gli affreschi delle tombe degli Àuguri e delle Olimpiadi nella necropoli di Tarquinia che raffigurano combattimenti privati organizzati in occasione dei funerali nella speranza di placare, con la morte di altri vivi, lo sdegno degli dèi che avevano provocato il lutto nonché l’inquietudine degli stessi defunti.

La scoperta, avvenuta in Campania e in Lucania, di una serie di pitture tombali del IV secolo a.C. ha però fatto propendere per una loro origine osco-sannitica.

Tra i primi giochi di cui si ha notizia vi sono quelli di Capua nel 310 a.C.: ne parla lo storico romano Tito Livio, e sempre Livio assegna al 264 a.C. il primo munus nella città di Roma: si tenne nel Foro Boario sotto l’egida dei tre figli del console Marco Emilio Lepido, che li vollero in memoria del padre defunto.

I giochi durarono tre giorni e videro fronteggiarsi ventidue coppie di gladiatori. Nel 105 a.C. i munera diventarono, per volontà di Gaio Mario, parte dei ludi pubblici: da quel momento in poi, persa ogni connotazione rituale, si può parlare di spettacoli, per quanto cruenti, di carattere sportivo a tutti gli effetti.

A indirli, come già detto, potevano essere privati facoltosi ma anche lo Stato. Gli stessi magistrati pubblici erano anzi tenuti a farlo per legge e a partecipare alle spese.

Due erano le figure principali che concorrevano all’organizzazione: l’editor, che offriva propriamente lo spettacolo, e il curator, responsabile dell’ufficio municipale che aveva il compito di controllare la spesa pubblica destinata ai giochi.

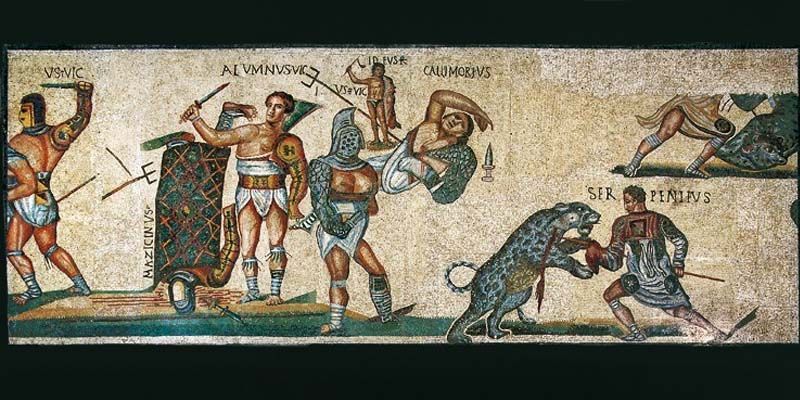

Naturalmente, dato il costo che una tale impresa poteva assumere, l’editor aveva tutto l’interesse a eternarne il ricordo: il modo migliore e più scenografico era realizzare un mosaico da collocare nella propria abitazione, magari nei locali adibiti a ricevere gli ospiti.

La villa di Zliten (nell’odierna Libia), databile al II secolo, ne conserva uno che ritrae in grande stile i gladiatori impegnati nei combattimenti.

2. Il duro addestramento

Ma chi scendeva materialmente nell’arena?

Si trattava di combattenti professionisti addestrati in speciali scuole, i ludi, gestite dai lanisti, loschi figuri la cui fama era talmente bassa da rasentare quella dei lenoni e dei mezzani da

bassofondo.

Eloquente l’etimologia del nome: da lanire, fare a pezzi. Ne conosciamo pochissimi per nome. Il più famoso è senz’altro quello di Lentulo Batiato, proprietario della scuola di Capua dove, nel 73 a.C., scoppiò la celebre rivolta di Spartaco.

I lanisti reclutavano gli uomini, li addestravano e poi ne “affittavano” le prestazioni all’editor, il quale si impegnava a pagarne l’ingaggio e a risarcirne il valore in caso di perdita. Ma di questo aspetto parleremo fra poco.

Diremo intanto che tra i gladiatori c’erano soggetti provenienti da categorie disagiate, relegate ai margini della società, come gli schiavi e i prigionieri di guerra, oppure reclutati fra i condannati e i galeotti.

Questi ultimi, in particolare, erano ricercati dai lanisti perché garantivano, meglio di tanti altri, di possedere la tempra e la cattiveria necessaria per uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico.

C’erano poi persone che si erano indebitate al punto da vendersi al lanista in cambio dei soldi necessari a placare il creditore. Non era infine raro imbattersi in ex legionari che consideravano il combattimento come unico possibile mestiere, o in altri uomini liberi attratti dalla fama e dal guadagno. A volte scendevano in campo persino delle donne.

A Roma la scuola più importante era il Ludus Magnus, adiacente al Colosseo (erano collegati attraverso una galleria sotterranea). Poi c’erano il Ludus Gallicus e il Dacicus, che allenavano combattenti provenienti dalle rispettive nationes, infine il Matutinus per chi doveva affrontare le belve. Le più prestigiose erano, oltre alle romane, quelle di Pompei, Capua e Ravenna, che si contendevano gli elementi migliori.

Entrando nel ludus, il combattente giurava obbedienza al lanista, il quale lo adottava simbolicamente nella familia, ossia alla squadra dei gladiatori. Tale sacramentum lo votava, secondo quel che tramanda lo scrittore Petronio, ad accettare di essere bruciato, legato, picchiato e ucciso a fil di spada: in pratica dava al lanista il potere di disporre di lui con pieni poteri di vita e di morte.

Se era libero, rinunciava volontariamente alla sua libertà diventando auctoratus, cioè proprietà del lanista, ma l’auctoramentum assumeva le caratteristiche di un vero e proprio contratto, che stabiliva la frequenza dei combattimenti e anche gli eventuali guadagni in caso di vittoria. Non è certo, ma probabile, che schiavi e condannati portassero un marchio distintivo (stigma) sul volto o sulle gambe, mentre i soldati fossero tatuati sulla mano.

Poco dopo il suo ingresso, il novellino (novicius) era sottoposto a una serie di prove di resistenza e di abilità. In base al tipo di fisico e alle capacità che dimostrava era quindi assegnato alla categoria più idonea da un’apposita commissione composta, oltre che dal lanista, anche dai magistri o doctores maniera molto rigida. Ma non si trattava, almeno per i liberi o i liberti, di un controllo totale.

A giudicare dalle iscrizioni tombali, qualcuno riusciva anche a metter su famiglia. In un’epigrafe ritrovata a Verona e deposta in memoria del modenese Glauco dalla sua sposa Aurelia si legge che “combatté sette volte, l’ottava morì. Visse ventitré anni e cinque giorni. Aurelia dedica questo monumento al suo caro sposo, insieme a tutti i suoi tifosi”.

Un’altra, del III secolo e conservata a Milano, tramanda la memoria di Urbicus, fiorentino di origine, che dopo tredici incontri disputati morì a ventidue anni lasciando la moglie Lauricia e le due figliolette Fortunense e Olimpia, di soli cinque mesi.

Non stupisca, fatto salvo il dramma, il particolare della giovane età dei combattenti morti, che erano poco più che ragazzi: la vita media, per chi faceva questo mestiere, era di una ventina d’anni, a volte poco più. La giornata del gladiatore era sfiancante e assumeva toni quasi monacali. Il ludus era una specie di caserma da cui si usciva quasi solo per combattere.

Quando non si allenava con gli altri in palestra, seguendo gli ordini di ex gladiatori ora passati al rango di istruttori e ai quali leggeva in faccia i segni della dura vita che avevano vissuto, dormiva in celle (cubicula) piccole e buie e dotate di un’unica uscita, costantemente sorvegliata da guardie armate.

L’addestramento avveniva per gradi: dapprima faceva pratica contro sagome umane (palum), poi pian piano passava ai combattimenti contro avversari in carne e d’ossa. Le armi utilizzate, però, non erano mai “vere” ma di legno o spuntate: il ferro sarebbe stato sguainato solo negli incontri ufficiali, nell’arena.

Ancora Giovenale parla di una rigida suddivisione gerarchica in base alla provenienza e allo status, probabilmente per evitare attriti e disordini. Se il gladiatore provava a fuggire, oppure si ribellava, le punizioni variavano dai ceppi alla fustigazione, dalla tortura con ferri roventi alla reclusione in una cella d’isolamento come quella di Pompei, talmente bassa che il prigionero non poteva nemmeno stare in piedi.

Nei casi più gravi di insubordinazione, poteva essere comminata la pena di morte: così per esempio in Spagna nel 43 a.C. un soldato fu arso vivo per essersi rifiutato, da libero, di diventare auctoratus del lanista.

Ma se tutto filava liscio ed era così fortunato da raggiungere l’età matura, il gladiatore poteva riscattarsi e mettersi a riposo. Riceveva allora una buonuscita e il rudis, la spada di legno che insieme al rango di rudiarius gli conferiva ciò per cui aveva sempre lottato: la libertà.

Di questi uomini in alcuni casi conosciamo il nome. A Pompei la Casa di Amando ha restituito quelli di due gladiatori a cavallo, uno dei quali, Spartaks (Spartaco, in osco), è stato a lungo erroneamente identificato con l’omonimo capo della rivolta che tutti conoscono.

Un eccezionale mosaico romano, oggi alla Galleria Borghese di Roma e risalente al 320 circa, ricorda i nomi di chi prese parte con ogni probabilità a un munus organizzato dal proprietario della villa che sorgeva sulla via Casilina dove fu rinvenuto: Purpureus, Sentinus, Baccibus, Astacius, Jaculator, Astivus, Rodan.

La scena è descritta in maniera minuziosa e drammatica e culmina nel momento in cui Astacius sta per dare ad Astivus, che giace a terra ferito, il colpo di grazia con il suo pugnale. Accanto al nome dello sfortunato (e a quello di Rodan, anch’egli esanime) c’è un segno semplice e terribile: la O barrata (Ø) che ne indica la morte.

3. Vita quotidiana

Nonostante l’immagine truculenta diffusa dalle pellicole cinematografiche, la probabilità di morire per un gladiatore non era così alta.

Ed è sbagliato pensare che l’editor dei giochi fosse così propenso a decretare l’uccisione di un uomo sconfitto ma ancora vivo, magari solo per compiacere il pubblico, non foss’altro perché in caso di morte del gladiatore era tenuto a risarcire il lanista della sua perdita.

E anche per il lanista il gladiatore rappresentava un investimento, visto quanto costava addestrarlo e provvedere al suo mantenimento.

La sua dieta era ricca e variegata: anche se basata prevalentemente su legumi e vegetali (molti dei quali energetici come la frutta secca e i fichi), comprendeva latticini, cereali, carne, olio, miele e vino.

La sera prima del combattimento inoltre riceveva una cena per banchettare con i propri tifosi (era infatti detta libera, ossia aperta a tutti) e lasciarsi andare a cibi sostanziosi come focacce d’orzo speziate arricchite di miele e infusi di fieno greco, che si riteneva avesse proprietà rinforzanti. Solo così poteva dirsi pronto per entrare nell’arena.

Sfatiamo però un mito. È perlomeno dubbio che i gladiatori, prima di iniziare a battersi salutassero l’imperatore con la celebre frase “Ave Caesar, morituri te salutant”: l’uso non è attestato in alcuna fonte.

Certo è invece che i combattenti si affrontassero a coppie e che ciascuno fosse equipaggiato in modo diverso a seconda della categoria cui apparteneva. Secutores, reziari, mirmilloni, traci erano abbinati in modo che vantaggi e svantaggi fossero pari per garantire che lo spettacolo non terminasse subito.

Contrariamente all’abusata immagine hollywoodiana, gli scontri erano tutt’altro che improntati alla bruta violenza.

Esaminando le ferite trovate sui resti di 67 gladiatori, tutti di età compresa tra i venti e i trent’anni, rinvenuti in un’area sepolcrale a loro dedicata a Efeso, in Turchia, un’équipe di studiosi austriaci ha scoperto che gli scontri avvenivano secondo regole precise e prevedevano la presenza di arbitri (attestati anche dall’iconografia).

I colpi erano concentrati per la maggior parte sui teschi (che presentavano anche un discreto numero di ferite vecchie già guarite), mentre le altre parti del corpo recavano ferite compatibili con le armi in uso.

Dieci dei crani presentavano una sola ferita mortale: secondo i ricercatori, il colpo fatale sarebbe stato inferto ai gladiatori sconfitti per mezzo di un martello da un boia travestito da Dis Pater (Dite), divinità del sottosuolo e personificazione della Morte.

Ciò concorda con quanto narrato anche da Tertulliano, il quale riporta che i cadaveri erano portati via da servi mascherati da Caronte (o da Mercurio Psicopompo). I combattimenti non erano certo tutti all’ultimo sangue.

Esistevano anche la lusio e la prolusio, duelli con armi non cruente inscenati a volte come evento a sé, altre come “riscaldamento” in vista dello scontro vero e proprio. Ma va detto che i Romani non li amavano molto, preferendo sempre e comunque lo scontro verace.

Parimenti falso, o perlomeno forzato, è ritenere che a decidere la sorte dello sconfitto (soprattutto la morte) fosse il pubblico: a farlo era l’editor, il quale poteva o meno tener conto delle pulsioni della folla, ma raramente pronunciava il fatidico “Iugula!” (sgozzalo) preferendo anche per le già dette ragioni economiche il più clemente “Mitte!” (lascialo).

4. Idoli delle folle

Certamente i gladiatori non potevano non esercitare un grosso fascino sulle donne.

E non solo tra quelle di bassa estrazione, bensì anche sulle matrone dell’aristocrazia, che vedevano in loro l’occasione per abbandonarsi a stuzzicanti piaceri proibiti.

Un interessante graffito ritrovato su una parete della palestra grande di Pompei ricorda come due di loro, Onustus e Sagatus, entrambi “di prima qualità”, furono venduti alla moglie di Decimo Lucrezio Valente. Quest’ultimo era un noto impresario di spettacoli gladiatori.

Perché delegò alla moglie il loro acquisto? Difficile dirlo. Ma considerando il contesto in cui la scritta è stata trovata – nella vicina caserma compaiono graffiti camerateschi espliciti – forse la matrona avrà voluto mettere alla prova la prestanza dei due giovani anche in altre arene meno perigliose di quelle in cui si combatteva.

Ancora Giovenale non esita del resto a stigmatizzare il comportamento di una certa Eppia, moglie di un senatore, che aveva addirittura abbandonato casa, marito e figli per seguire una compagnia di gladiatori sino in Egitto.

E non si era certo innamorata di un giovane adone: “Il suo Sergino (Sergiolus) ormai aveva cominciato a radersi la barba e a sperare nel congedo per quel suo braccio rotto; senza contare gli sfregi del viso, il naso escoriato dall’elmo con una gran bozza nel mezzo, e uno sgradevole malanno che gli faceva lacrimare di continuo gli occhi. Ma era gladiatore! Quanto basta per farne un Giacinto”.

La scostumata Eppia, appartenente al ceto medio, era in buona compagnia. Faustina Minore, figlia di Antonino Pio e moglie di Marco Aurelio, vedendo passare una sfilata di gladiatori si invaghì di uno di essi.

Dopo aver confessato al marito il suo sentimento, l’imperatore si sarebbe rivolto a indovini caldei, i quali gli avrebbero consigliato, per liberarsene, di far uccidere il rivale: la donna avrebbe poi dovuto bagnare le proprie parti intime del sangue di lui e infine giacere con il consorte.

Non sappiamo se l’amore di Faustina per l’aitante gladiatore fosse stato consumato oppure no. Fatto sta che poco dopo nacque Commodo, passato alla storia non certo per le sue doti politiche, bensì per la smisurata passione che nutriva nei confronti dei ludi.

Chi combatteva nell’arena era egli stesso ben conscio del suo fascino. Basta leggere i graffiti rinvenuti sull’intonaco delle colonne del peristilio che ornava la caserma di Pompei. Troviamo per esempio il giovane Celadus che si vanta di essere “decus” e “suspirium puellarum”, ossia orgoglio e sospiro delle ragazze.

C’è poi Crescens che si autoproclama “signore delle fanciulle notturne, mattutine e di tutte le altre”. Il suo fallo, ci viene detto, è “duro e immenso”, ragion per cui qualcuno, evidentemente invidioso, altrove lo accusa di intendersela con gli uomini, apostrofandolo con il volgare epiteto di cinaedus (effeminato).

L’immagine un po’ tronfia che i gladiatori sembrano avere di se stessi non era però frutto solo della propria vanagloria: persino il poeta Marziale si spinge a definire un certo Ermes “tormento e spasimo delle spettatrici”.

E che la virilità di chi scendeva nell’arena sfidando la morte dovesse essere percepita come qualcosa di portentoso e speciale è confermato dal valore terapeutico attribuito al loro sangue.

Plinio il Vecchio, seguito poi da altri autori, riporta non senza una certa repulsione che gli epilettici lo bevevano, ancora caldo, dai gladiatori morenti sorbendolo come da coppe viventi, e lo stesso facevano gli anemici. C’era anche chi raccoglieva il sangue sparso nell’arena per venderlo.

Nel II secolo Festo registra poi la consuetudine, ben più antica, di pettinare la chioma delle future spose con una bacchetta (hasta caelibaris) precedentemente conficcata nel corpo di un gladiatore ucciso.

In effetti, cosa avrebbe potuto essere più efficace nel trasmettere la vis generandi, ossia il potere di procreare, del sangue di un uomo che più virile non poteva essere, e cioè il gladiatore?

Il numero dei munera aumentò sempre di più durante l’età imperiale, al punto che ogni città di medie dimensioni aveva il suo anfiteatro e a Roma, sotto la dinastia Flavia, fu edificato quello che poi sarebbe passato alla storia come il Colosseo.

Dal IV secolo in poi, con Costantino (che non amava questo genere di spettacoli) e sotto l’influsso del cristianesimo, le scuole vennero una a una chiuse e i giochi teoricamente vietati: tuttavia, data l’immensa popolarità di cui godevano, continuarono ad andare in scena ben oltre, fino alle soglie del Medioevo.

Gli ultimi gladiatori scesero nell’arena nel 439, poi Valentiniano III chiuse la partita. Nel 523 il Colosseo ospitò le ultime venationes. Dopo di che, sui gladiatori e sulla loro lunga e controversa epopea di sangue e di gloria, calò per sempre il sipario.

5. Armi e categorie di gladiatori

In epoca repubblicana l’equipaggiamento del gladiatore non era regolamentato ed era uguale a quello dell’esercito.

Da Augusto in poi, oltre all’armatura, ogni categoria portava armi differenti: elmi, scudi, gladii, lance, schinieri per le gambe e protezioni per le braccia.

Quasi tutti combattevano con il perizoma (subligaculum). Oltre ai gladiatori “classici”, esistevano i paegniarii, sorta di buffoni che si esibivano armati di bastoni e di pedum, la verga ricurva usata dai pastori.

Ecco le categorie principali di gladiatori:

- MIRMILLONE

Combatteva con la spada corta (gladius) e un grande scudo rettangolare (scutum).

Le protezioni erano costituite da un parabraccio (lorica manica) e uno schiniere (ocrea), entrambi portati sul lato sinistro. L’elmo (decorato con il murma, un pesce: da qui il nome) era dotato di visiera e cresta diritta con piume colorate. Il suo avversario era il trace. - TRACE (nella foto in alto a sinistra)

Così chiamato perché l’armamento ricordava quello dei guerrieri traci, sfoggiava un grande elmo piumato con visiera a testa di grifone, il parabraccio e su entrambe le gambe le ocreae.

Usava una corta spada a lama ricurva (sica) e un piccolo scudo rettangolare incurvato. - REZIARIO

Dotato di tridente (fuscina), pugnale (pugio) e rete da lancio, non aveva né scudo né elmo ma proteggeva l’arto superiore sinistro con il paraspalla (galerus) e il parabraccio. Il suo avversario era normalmente il secutor. - SECUTOR

Il suo nome significava letteralmente inseguitore. Combatteva contro il reziario: per questo aveva un elmo liscio e ovale (che impediva alla rete di attaccarsi) con due piccole fessure per gli occhi (per evitare i colpi del tridente).

Le sue armi erano il gladio e lo scutum come il mirmillone. - PROVOCATOR

Il termine voleva dire provocatore. Portava una specie di mazza con cui pungolava l’avversario.

Armato di gladio e scudo come il secutor, indossava un elmo senza cimiero ma con visiera, le protezioni per gli arti e un pettorale di metallo a forma di mezzaluna. - HOPLOMACHUS

Molto simile al trace, portava però oltre al gladio anche una lancia corta (hasta). Di solito combatteva contro il mirmillone, ma a volte poteva scontrarsi anche con il trace. - EQUES

Apriva i giochi entrando a cavallo, poi proseguiva appiedato. Le armi erano elmo, scudo piatto e tondo, lancia e spatha (lama più lunga del gladio). Non aveva il perizoma, ma la tunica. - ESSEDARIUS

Entrava su un carro (essedum), poi combatteva come l’eques a piedi. Era equipaggiato con un elmo simile a quello del secutor, portava il parabraccio e fasciature su entrambe le gambe. Anche lui era dotato di gladio.

Note

Donne nell’arena

A scendere nell’arena erano, per quanto raramente, persino le donne.

Oltre al solito Giovenale e a Petronio (che parla di un’essediaria che combatteva sul carro come Boudicca, la bellicosa regina degli Iceni), tacito narra come Nerone offrì a Roma e a Pozzuoli spettacoli in cui donne di colore lottavano contro nani.

Le citazioni letterarie trovano puntuale riscontro nei ritrovamenti archeologici, a cominciare dall’iscrizione di Ostia in cui un certo Ostiliano si vanta di essere il primo nella storia di Roma ad avere offerto giochi con la presenza di “mulieres ad ferrum” (donne armate).

A questa si aggiunge, tra gli altri reperti, una stele oggi al British Museum di Londra, ma proveniente da Alicarnasso, che mostra due donne, Amazon e Achillia, affrontarsi con il gladio a petto nudo, senza elmo ma con scudo e parabraccio (nella foto, sotto).

I nomi sono chiaramente d’arte. L’iscrizione fa sapere che entrambe ottennero la missio, quindi riuscirono a sopravvivere.