La lunghezza della vita umana è decisamente uno dei misteri più affascinanti che ci siano.

All’inizio di quest’anno uno studio statistico aveva annunciato che il limite dell’esistenza per la nostra specie si attesterebbe attorno ai 115 anni e che le persone che riescono a superare questa soglia sarebbero solo delle eccezioni.

A giugno il risultato è stato smentito da ricercatori della McGill University che hanno pubblicato sulla rivista Nature un lavoro che ipotizza che un limite assoluto potrebbe essere a un’età molto più avanzata o addirittura potrebbe non esistere affatto.

Per scoprire come stiano davvero le cose, e per tentare di garantire a tutti una vita più lunga e più in salute, gli studi sui centenari si stanno moltiplicando nel mondo. E questo accade perché oggi esiste una combinazione vincente di fattori.

Infatti, i metodi di analisi – dallo studio del DNA a quello dei marcatori biologici – hanno fatto un balzo tecnologico, rendendo i test genetici, e non solo, sempre più rapidi, precisi ed economici.

Inoltre, sono nati nuovi campi di indagine (come quello del microbiota) e la popolazione di centenari e ultracentenari sta aumentando, mettendo a disposizione dei ricercatori numeri di casi da esaminare prima impensabili.

Basta dire che nel 1920 le persone che avevano superato il secolo di vita in Italia erano solo 51. Oggi siamo a quota 17mila, ossia uno ogni 4mila abitanti.

Sono così tanti che sono stati divisi in centenari (oltre i 100), semisupercentenari (oltre i 105) e supercentenari (oltre i 110, questi ultimi ancora molto rari, meno di venti in Italia).

È chiaro che con questa moltitudine di casi a disposizione è più facile trovare le caratteristiche comuni e significative che possono avere a che fare con la longevità. Per esempio cercandole nella loro “doppia elica”.

Se fino a pochi anni fa, per non sprecare tempo e risorse, ci si limitava a rintracciare variazioni del DNA (i cosiddetti polimorfismi), che avessero a che fare con malattie precise, adesso la possibilità fornita da computer potentissimi di sequenziare sempre più velocemente il codice genetico di un individuo permette anche di condurre ricerche quasi “alla cieca”, confrontando i genomi di tante persone senza decidere prima che cosa cercare.

È così che sono emersi buona parte di quelli che adesso vengono chiamati “geni della longevità”, che nei centenari sono presenti in una forma particolare che potrebbe avere un legame proprio con la loro età.

Non basta più la genetica: i meccanismi che regolano la durata dell’esistenza umana stanno diventando sempre più chiari. E svelano connessioni insolite, come quella tra la lunghezza della vita e i microbi del nostro intestino. E non solo.

Ma scopriamo insieme come stanno veramente le cose.

1. Caccia ai geni

Annibale Puca, che insegna all’Università di Salerno e lavora per l’Unità di ricerca cardiovascolare dell’Irccs Multimedica di Milano, ha individuato già anni fa, insieme a un gruppo di ricerca internazionale, una regione del cromosoma 4 legata alla longevità.

Nello stesso periodo un team guidato da Massimiliano Bonafé, del Dipartimento di patologia sperimentale dell’Università di Bologna, ha messo in luce che la variante del DNA che porta a produrre maggiori quantità della proteina IL-6 ha una correlazione negativa con la longevità.

Poi è toccato all’analisi dei geni IL-10, PON1, SOD2 e TP53 e via via a molti altri ancora.

Adesso Puca ha scoperto una variante del gene chiamato BPIFB4 che ha battezzato BPIFB4-lav, ossia longevity associated variant, che è in grado di aumentare la produzione e il rilascio di ossido nitrico, una molecola che rilassa le vene e le arterie migliorando le funzioni cardiovascolari.

Per controllare gli effetti di questa variante genetica l’ha introdotta nei topi di laboratorio e ha riscontrato che, tra l’altro, gli animali in sovrappeso diventano normopeso, a conferma di quanto variegate siano le conseguenze di questi geni della longevità.

Si tratta soprattutto di parti del DNA che hanno a che fare con il mantenimento dell’integrità cellulare, con le infiammazioni e con la risposta allo stress ossidativo.

La grande novità è proprio che con gli studi sui centenari possiamo cercare anche le variazioni del DNA che hanno un effetto protettivo. Prima, analizzando il codice genetico di persone malate, potevamo al massimo individuare le varianti negative di un gene.

“I centenari sono una popolazione già selezionata di persone che hanno una minore probabilità di incorrere in patologie tipiche dell’età avanzata”, aggiunge Annibale Puca.

“È come se fossero dei sopravvissuti. Noi li dividiamo in due categorie: quelli che sono sempre stati bene e quelli che invece si sono ammalati nel corso della vita ma sono guariti perfettamente”.

In effetti, di solito si distingue tra geni della longevità, che favoriscono una vita più lunga, e geni dell’invecchiamento, che possono creare problemi all’organismo.

“Si pensava che i centenari avessero più varianti favorevoli di geni della longevità e meno varianti negative di quelli dell’invecchiamento. Ma la seconda affermazione si sta rivelando falsa quasi in tutti i casi”, spiega Puca. Insomma i centenari sono, come dicono spesso gli studiosi, un modello di invecchiamento di successo.

2. Il segreto è nei mitocondri

In questo genere di studi un concetto viene spesso sottolineato: attenzione a parlare solo del DNA cellulare.

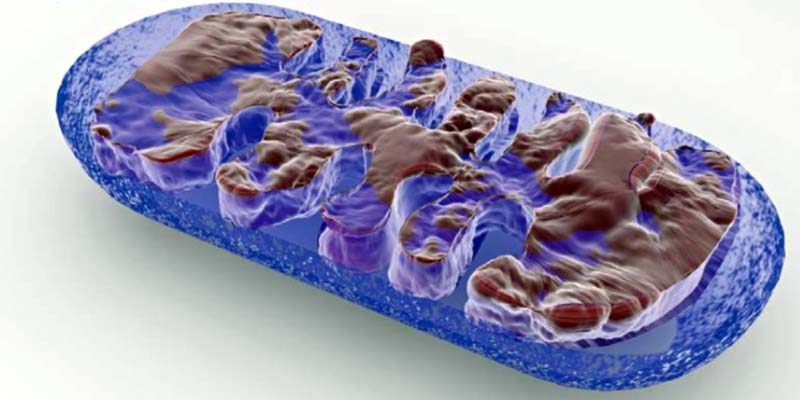

All’interno delle nostre cellule “nuotano” i mitocondri, piccoli organi che si occupano soprattutto della produzione di energia per le cellule e che hanno un proprio codice genetico.

Essi, tra le altre cose, sono fondamentali per comunicare a una cellula se debba continuare a replicarsi, a dividersi, se debba fermarsi o, peggio ancora, se debba innescare il processo di “suicidio programmato” (apoptosi).

Ma la loro attività riguarda anche i processi ossidativi e la produzione dei radicali liberi. Tutti fenomeni che sono strettamente legati all’avanzare dell’età.

“Durante l’invecchiamento i mitocondri funzionano meno”, racconta Puca. Ma chi comanda le loro “perfomance”? Il loro DNA o quello della cellula? Oppure l’interazione tra i due? Le ricerche stanno indagando.

Un’altra questione aperta è la seguente: che cosa ci garantisce che le caratteristiche del DNA che hanno consentito a persone nate all’inizio del secolo scorso di sopravvivere siano le migliori per farlo anche oggi, in un mondo profondamente cambiato, per esempio in relazione alle abitudini alimentari?

Una mutazione che era favorevole in un periodo di cibo scarso, come durante la guerra, lo sarà anche ora che l’alimentazione è troppo abbondante? E, più in generale, come si fa a essere sicuri, dal punto di vista scientifico, di risultati ottenuti senza avere a disposizione un gruppo di controllo?.

Il gruppo di controllo dei centenari è, o meglio sarebbe, composto dalle persone nate nello stesso anno e che però sono già morte.

Per questo lo studioso ha escogitato un sistema che prevede di arruolare i figli dei centenari e metterli a confronto con coetanei figli di persone che hanno vissuto meno o, addirittura, che sono morte prematuramente.

Se i figli dei centenari ereditano almeno in parte le caratteristiche genetiche dei genitori, diventa interessante raffrontarli con gli altri.

Molti studi, in effetti, hanno confermato che la loro esistenza è più lunga della media e che ciò è un fatto strettamente ereditario, perché la stessa cosa non accade, per esempio, per mogli, nuore e cognate, ossia i parenti acquisiti.

Nella foto sotto, rappresentazione grafica di un mitocondrio, un organello cellulare dotato di un proprio DNA. È sicuramente coinvolto nel processo di invecchiamento.

3. L'ambiente conta. Eccome...

Alcuni geriatri sottolineano che quando si sono fatti confronti tra i vari studi, una sola variante genetica è risultata comune tra tutti i centenari, ovunque siano nati e cresciuti: quella che riguarda il gene APOE.

“Le specificità genetiche nella longevità sono dovute in parte alle caratteristiche genetiche di ciascuna popolazione, ma soprattutto all’interazione tra genetica e fattori ambientali, che per noi esseri umani significa anche società e cultura”, raccontano.

In altre parole, se le stime dicono che la genetica (intesa come il DNA che ciascuno eredita dai propri genitori) influisce sulla lunghezza della vita tra il 20 e il 25 per cento, significa che per svelare i segreti dei centenari bisogna cercare anche altrove.

Oggi è centrale l’epigenetica. Ossia come il nostro codice genetico si comporta in base alle condizioni in cui ci si trova a vivere. È la prima volta che abbiamo davvero la consapevolezza che ciò che importa è l’interazione dei geni con l’ambiente.

Uno dei fenomeni epigenetici più importanti è il modo in cui il codice genetico si avvolge su una sostanza detta cromatina: a seconda di come lo fa alcune parti del DNA funzionano e altre no.

Un altro meccanismo fondamentale è quello della metilazione (il processo consiste nel legame di un gruppo metile, -CH3, a una base azotata). Quando le basi che compongono il DNA vengono metilate è un po’ come se venisse dato un segnale di stop a un gene. Più metilazioni ci sono e più questo segnale è forte.

Oggi è possibile decifrare questo fenomeno grazie a chip che consentono di misurare la metilazione di centinaia di migliaia di siti in ogni singolo genoma.

Steve Horvath, biostatistico della Los Angeles University, ha individuato 353 metilazioni che sono in grado di funzionare come indicatori dell’età biologica di una persona.

“L’età anagrafica, che dipende dalla data di nascita, non è un buon indicatore”, spiega. “Una persona di 50 anni può avere un’età biologica tra i 35 e gli 80 anni”. Ovviamente, un’età biologica più alta di quella cronologica è svantaggiosa.

Ha anche provato ad analizzare con il metodo delle metilazioni un gruppo di semisupercentenari, i loro figli e i coetanei dei figli e ha scoperto che i primi mostrano un’età biologica più bassa di quella reale in media di 8 anni, i loro figli di 5, mentre nel gruppo di controllo età biologica e anagrafica in media coincidono.

Ci sono poi altri marcatori biologici. Alcuni fosfolipidi, per esempio, che sono un fattore di rischio accertato per le malattie cardiovascolari, risultano più bassi nei centenari, mentre alti livelli di glutammina possono ridurre le sostanze tossiche nel cervello e diminuire le infiammazioni locali.

Un altro studio ha rilevato frammenti particolari di RNA, la molecola che serve per mettere in atto le istruzioni scritte nel DNA, nel sangue delle persone più longeve.

Quello che si sta cercando di definire, insomma, è una “collezione” di marcatori di facile individuazione, che si sa essere più abbondanti (o meno) nelle persone che invecchiano a lungo e in buona salute.

Il passo successivo, al quale si sta già lavorando, sarà trovare terapie in grado di ottenere lo stesso effetto in tutti gli individui. Per riuscire in questa impresa bisogna capire che cosa modifichi il livello di questi marcatori e come si può aiutare l’organismo ad avvicinarsi ai livelli ottimali.

Nella foto sotto, un importante fenomeno epigenetico è la metilazione del DNA. Il processo avviene quando un gruppo metile (-CH3) si lega a una base azotata del DNA.

4. Batteri miracolosi

La risposta potrebbe arrivare dal microbiota intestinale, cioè l’insieme di microrganismi di ogni genere che popola il nostro sistema digerente e che influenza il benessere, l’umore e il rischio di ammalarci.

Esso muta continuamente durante la vita delle persone. Ma come?

Da poco tempo si è concluso il primo studio al mondo sul microbiota dei centenari, condotto in Italia da CNR e dall’Università di Bologna, che conferma questa informazione, ma indica con maggior precisione che cosa succede.

Via via che l’età avanza nel microbiota intestinale ci sono meno Ruminococcaceae, Lachnospiraceae e Bacteroidaceae, che sono batteri che producono sostanze utili all’organismo. Questo succede anche ai centenari, che però hanno più microrganismi di altri tipi, i quali hanno invece effetti benefici.

“Il microbiota può rappresentare un un elemento importante per definire come e quanto un essere umano possa invecchiare mantenendosi in buona salute”, sostiene Elena Biagi, dell’Università di Bologna, prima firmataria dello studio.

Si tratta di uno degli ecosistemi più complessi che ci siano. “Oggi è possibile, grazie alle tecniche disponibili, non solo quantificare la composizione del microbiota intestinale, ma anche sequenziare il codice genetico di tutti i batteri presenti nelle feci”.

Siccome sono migliaia di specie diverse, l’insieme del loro DNA (chiamato microbioma) è enorme, molto più grande del nostro stesso codice genetico. È importante capire come il nostro DNA interagisce con quello di tutti questi ospiti che coabitano nel nostro organismo.

Le persone che vivono più a lungo potrebbero essere quelle in cui il microbiota è capace di ristabilire continuamente la relazione di mutuo aiuto con l’organismo ospite, adattandosi ai cambiamenti esterni e interni.

Per modificare il microbiota nel modo migliore si può anche pensare di intervenire sui fattori ambientali, come l’alimentazione. Tutti questi studi e le nuove prospettive che si aprono non dimenticano, ovviamente, ciò che già si sa.

Per esempio sul ruolo dell’attività fisica, che modifica l’espressione del DNA delle cellule e che agisce sui mitocondri.

O gli studi sui telomeri, ossia le parti finali dei cromosomi che si accorciano con l’età e che, anche loro, determinano il destino delle cellule: quando sono troppo corti la cellula smette di replicarsi e muore. O le ricerche sulle restrizioni caloriche.

La cattiva notizia è insomma che la longevità è un meccanismo estremamente complicato da capire e c’è ancora molto lavoro da fare.

La notizia buona è che via via che la matassa si dipana, invecchiamento e malattia appaiono sempre meno destini ineluttabili determinati dalla roulette genetica che seleziona alla nascita il nostro DNA e sempre più come un processo che è possibile controllare e in parte modificare.

Senza dimenticare che, in ogni caso, l’aspettativa di vita nel frattempo continua ad aumentare, più o meno al ritmo di tre mesi ogni anno da oltre un secolo e oggi tocca 82,7 anni nel nostro Paese, ai primi posti della classifica mondiale.

Nella foto sotto, lo studio dei diversi fattori che influiscono sulla longevità si è giovato dello sviluppo di analisi genetiche sempre più veloci ed economiche.

Nella foto sotto, lo studio dei diversi fattori che influiscono sulla longevità si è giovato dello sviluppo di analisi genetiche sempre più veloci ed economiche.

5. Digiunare fa bene, ma conta come si fa

Tutto iniziò con un esperimento sui ratti nel 1935: riducendo il numero di calorie senza arrivare ad affamarli, tre biologi verificarono che l’aspettativa di vita degli animali raddoppiava.

Da allora, in oltre 80 anni, la restrizione calorica è diventata uno dei totem degli studi sulla longevità e sull’invecchiamento.

Perché l’altra scoperta fondamentale fu, in effetti, che anche la salute dei ratti migliorava.

“La restrizione calorica è l’intervento non di tipo genetico più studiato e più ripetibile per aumentare la durata della vita e lo stato di salute di organismi che vanno dai lieviti alle scimmie”, afferma Valter Longo, dell’Istituto di Oncologia molecolare dell’Ifom-Firc di Milano.

“Anche se ci sono differenze tra i vari studi, non ci sono dubbi che funzioni”, conferma Luigi Fontana, dell’Università di Brescia e della Washington University di St. Louis, che da poco ha pubblicato un libro sull’argomento.

I meccanismi restano in gran parte da spiegare. Il digiuno sembra rallentare il metabolismo così come l’aumento di calorie sembra accelerarlo. Si alza l’attività dei geni coinvolti nella riparazione dei danni cellulari e diminuisce quella dei geni coinvolti nello stress ossidativo.

Si riducono i livelli di glucosio e di insulina. Un’ipotesi sostiene che la restrizione calorica sia uno stress leggero e benefico, che induce una risposta positiva dell’organismo.

Ovviamente, non è possibile condurre esperimenti sugli esseri umani che dicano con certezza se l’aspettativa di vita aumenta o si riduce diminuendo le calorie. Gli animali più vicini a noi su cui siano state fatte osservazioni controllate sono i macachi.

“Nel frattempo”, spiega Fontana, “alcuni dogmi legati a questa teoria sono caduti. Si pensava che lo stile di vita non contasse, e invece non è così. Si riteneva che incrementando la restrizione calorica i benefici aumentassero e invece si è capito che ci sono soglie precise oltre le quali il meccanismo diventa negativo. Per esempio, nei topolini se si arriva al 40 per cento di calorie in meno un terzo vive di meno, un terzo di più e un terzo rispetta la media”.

E questo porta a un altro campo di indagine ancora da esplorare: quello della sensibilità individuale. “In effetti, con i topi da laboratorio si è visto che scegliendo animali con profili genetici diversi, la risposta cambia”, racconta Fontana. Ma, soprattutto, la restrizione calorica non è più una pratica unica e si è ramificata in molti modi.

Per esempio, Fontana ha lavorato a lungo sulla restrizione intermittente: un giorno con calorie molto ridotte in mezzo a giorni di alimentazione normale anziché una riduzione costante nel tempo.

Adesso si sta verificando l’effetto di concentrare i pasti in un numero ristretto di ore anziché suddividerli ogni 4-5 ore durante la giornata.

Si sta studiando la corretta proporzione di proteine, “ma anche la qualità delle proteine che si ingeriscono, perché i cibi ricchi di amminoacidi elaborati sembrano stimolare maggiormente l’invecchiamento”.