Senza ricordi, saremmo perduti. Sono i fili che tessono la trama delle nostre esistenze, creando legami tra chi siamo e chi eravamo.

Ma soltanto di recente abbiamo iniziato a esplorare scientificamente le straordinarie funzioni cerebrali alla base della memoria, scoprendo storie che hanno a che fare con curiose amnesie, palazzi della mente e carnevali fantasma.

Sono i ricordi a renderci umani: finalmente, oggi stiamo cominciando a capire dove e quando si formano. Scopriamolo insieme.

1. Un po' di storia

Una delle prime analogie per spiegare i meccanismi mnemonici risale all’Antica Grecia: Platone aveva paragonato i ricordi a incisioni su una tavoletta di cera, e il suo studente preferito, Aristotele, continuò a usare la stessa metafora nei suoi scritti.

I bambini, diceva, dimenticano perché la cera è ancora troppo molle, mentre gli anziani lo fanno perché è già troppo dura.

Per lui, i ricordi non erano però localizzati nel cervello, ma diffusi in tutto il corpo: riteneva infatti che la mente servisse unicamente per “raffreddare” il cuore, la calda sede dell’anima.

Questa tendenza a collocare gerarchicamente il cuore al di sopra del cervello si è perpetuata a lungo, anche perché la Chiesa aveva vietato la dissezione di cervelli umani. Soltanto nel XVII secolo, si cominciò a realizzare che quest’ultimo era capace di formulare pensieri.

Il filosofo tedesco Hermann Ebbinghaus fu il pioniere del primo studio scientifico sulla memoria, alla fine del XIX secolo. Si preoccupò non tanto della localizzazione dei ricordi all’interno del cervello, quanto di come funzionassero le facoltà mnemoniche.

Tra i suoi esperimenti più famosi c’è la creazione di un elenco di oltre 2mila parole senza senso compiuto (per esempio “kaf” o “nid”), che egli memorizzò per poi cercare di ricordarle a distanza di tempo.

Ebbinghaus scoprì così che la nostra tendenza a dimenticare ha un andamento esponenziale: ovvero, perdiamo molti dati poco dopo averli imparati, dopodiché, il processo rallenta. Inoltre, classificò la memoria dichiarando che ne esistono tre tipi: sensoriale, a breve termine e a lungo termine (definizioni ancora usate oggi).

La memoria sensoriale ha accesso immediato al cervello, ma dura una frazione di secondo: serve a registrare informazioni come il contatto dei vestiti sulla pelle, o l’odore di un falò acceso.

Se non badiamo a quel ricordo, questo sparisce per sempre; se invece, ci soffermiamo a considerarlo, lo trasferiamo nella memoria a breve termine, che viene utilizzata di continuo. Per esempio, riusciamo a capire il senso della frase che stiamo leggendo perché, arrivati in fondo, ricordiamo quanto era stato detto all’inizio.

Si ritiene che la nostra memoria a breve termine abbia sufficiente “capacità” per contenere sette unità (come cifre o parole), che possono essere tenute in mente per un periodo che va dai 15 ai 30 secondi: ripassando tali contenuti, li riassegniamo alla memoria a lungo termine, che invece è un deposito senza apparenti limiti di capienza, dove i ricordi vengono immagazzinati per periodi lunghissimi, o per sempre.

Nella foto sotto, Aristotele nell’illustrazione di Jean-Louis Bézard, contenuta nel volume del XIX secolo Vies des Savants Illustres.

2. I ricordi? Sono ovunque

Nel corso dei decenni successivi, l’esplorazione della memoria fu portata avanti da altri studiosi.

Uno dei più determinanti fu lo psicologo Frederic Bartlett: nel 1914, eseguì una serie di esperimenti nel corso dei quali chiese ad alcuni studenti di leggere una storia e poi ripeterla per come la ricordavano.

Analizzando le trasformazioni subite dal racconto via via che passavano i giorni, i mesi e gli anni, lo scienziato avanzò l’ipotesi (oggi dimostrata) che i ricordi siano ricostruzioni imperfette di eventi.

Disse che in realtà, noi ricordiamo soltanto una piccola parte delle osservazioni iniziali, e provvediamo a “riempire i vuoti” facendo ricorso a riferimenti culturali e conoscenze personali.

Ma nonostante una comprensione sempre maggiore del funzionamento della cognizione umana, restavano senza risposta diversi interrogativi. Dove sono conservati, e come si presentano, i ricordi? Lo psicologo americano Karl Lashley dedicò l’intera carriera a tentare di risolvere questi misteri.

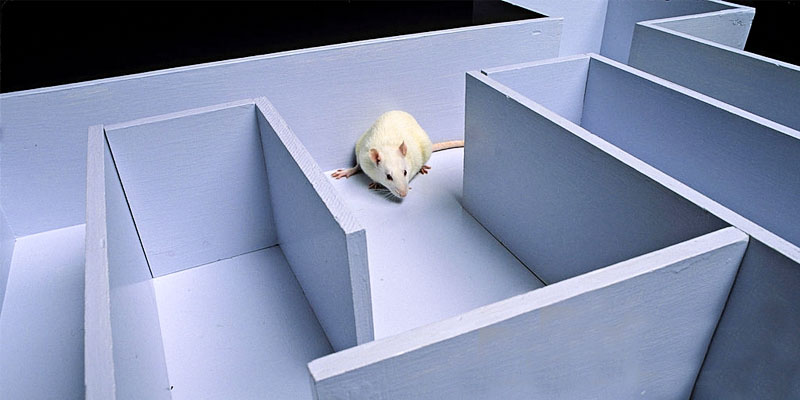

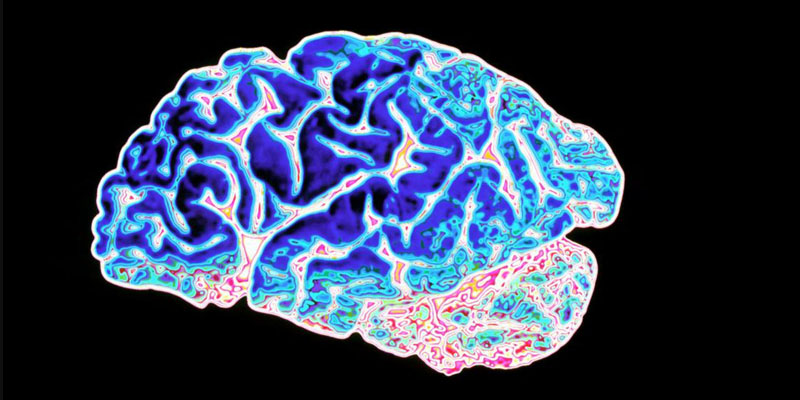

I suoi esperimenti più importanti riguardarono la ricerca di tracce di memoria nel cervello dei ratti, in aree specifiche della corteccia (lo strato più esterno, caratterizzato dalle tipiche circonvoluzioni, che gioca un ruolo fondamentale ai fini della cognizione, della percezione sensoriale e della decisionalità, oltre a tutta una serie di altre funzioni essenziali).

A partire dal 1935, lo scienziato alterò sistematicamente zone corticali specifiche, prima o dopo aver insegnato a un ratto a uscire da un labirinto: indipendentemente dall’area cerebrale danneggiata, un animale addestrato riusciva comunque ad affrontare il percorso meglio di animali non precedentemente preparati.

Lashley concluse che la nostra capacità di imparare e ricordare deve essere necessariamente distribuita in diverse parti del cervello, e non avere sede in un’unica regione.

La dimostrazione di questa teoria arrivò da un particolare paziente: un giovane di nome Henry Molaison. Dopo aver sofferto di gravi crisi epilettiche per quasi tutta la vita, Molaison accettò di sottoporsi a una drastica terapia sperimentale.

Nel 1953, nel corso di un intervento chirurgico, gli venne trapanata la scatola cranica, per rimuovere le parti di cervello responsabili degli episodi epilettici, ovvero gli ippocampi, due formazioni ricurve, la cui forma ricorda vagamente un cavalluccio marino, situate una per ciascun emisfero cerebrale.

L’operazione riuscì e il paziente guarì quasi completamente dall’epilessia, ma cadde in preda a una grave amnesia e non riuscì più a produrre ricordi a lungo termine. Era però in grado di rammentare gran parte del suo passato, fino a pochi anni prima dell’intervento.

In seguito, si scoprì che riusciva anche a formare ricordi procedurali, ossia elementi della memoria a lungo termine che riguardano le tecniche necessarie per eseguire compiti, come per esempio, andare in bicicletta.

I disturbi mnemonici di Molaison dimostrarono l’importanza dell’ippocampo ai fini della creazione di nuovi ricordi, ma confermarono anche che questi vengono immagazzinati in altre aree del cervello.

Ricercatori, tra cui la neuroscienziata Suzanne Corkin, continuarono a sottoporre il paziente a verifiche regolari per ben 46 anni, anche se per lui, ogni volta era come la prima volta: “Che buffo”, soleva dire a Corkin. “Solitamente, si vive per imparare: nel mio caso, però, io vivo e voi imparate”.

Nella foto sotto, anche dopo la rimozione di una parte del cervello, i ratti riescono ancora a percorrere correttamente un labirinto del quale avevano precedentemente fatto esperienza. Ciò suggerisce che la memoria venga gestita da più regioni cerebrali.

3. Questione di connessioni

Nonostante la fondamentale importanza degli studi su Molaison per convincere la comunità scientifica del carattere “diffuso” della memoria, non confinata in un’unica regione cerebrale, essi non fornivano però risposte all’interrogativo ancora aperto: come si forma questa straordinaria facoltà?

Già nel 1906, a Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal era stato assegnato il Premio Nobel per i loro progressi nel campo delle tecniche di colorazione cellulare, grazie alle quali erano riusciti a descrivere l’anatomia di un neurone.

Il loro lavoro consentì di accertare che esistono milioni di cellule nervose nel cervello umano, che si scambiano messaggi sotto forma di impulsi elettrici.

Quando un impulso raggiunge la terminazione di un neurone, determina il rilascio di messaggeri chimici detti neurotrasmettitori, che attraversano il “ponte” di contatto tra due neuroni (sinapsi), agganciando quello adiacente.

Il secondo neurone può così scatenare a sua volta un “firing”, ovvero la trasmissione di segnali nervosi; ciò che restava da chiarire, però, era come questa attività neuronale giungesse a formare ricordi a lungo termine.

Il mistero è rimasto tale fino al 1949, quando Donald Hebb rese pubblica una delle teorie più significative del secolo scorso nel campo delle neuroscienze.

Lo studioso scrisse che due cellule cerebrali che si attivano ripetutamente nello stesso momento tendono ad “associarsi”: la loro anatomia e fisiologia cambiano, fino a dare origine a nuove connessioni neurali o a rafforzare quelle esistenti.

L’attività di una cellula, a quel punto, facilita l’attivazione anche dell’altra: in inglese, il concetto viene spesso riassunto con il motto “neurons that fire together, wire together” (i neuroni che si attivano insieme finiscono per entrare in relazione).

Per semplificare ulteriormente, se due concetti, per esempio il profumo di una rosa e il suo nome, stimolano ripetutamente i rispettivi neuroni cerebrali nello stesso momento, tali cellule nervose finiranno per cambiare forma, potenziando la connessione: i neuroni associati al profumo della rosa tenderanno dunque con più facilità a stimolare i neuroni che ne evocano il nome.

È questo, secondo Hebb, il meccanismo alla base dell’archiviazione dei ricordi a lungo termine: essi resistono così nel tempo perché sono diventati parte di un’esclusiva architettura neurale. Inoltre, più spesso un ricordo viene richiamato, più si consolida e diventa permanente.

All’incirca nello stesso periodo, il chirurgo canadese Wilder Penfield dimostrò che stimolando zone della corteccia è possibile evocare un ricordo. Il medico praticava interventi di neurochirurgia su pazienti epilettici che, durante l’operazione, venivano mantenuti in uno stato vigile: un giorno, una donna, durante la stimolazione di un’area corticale sovrastante l’ippocampo, esclamò: “Mi pare di sentire la voce di una mamma che chiama il suo bambino, sembra qualcosa accaduto anni fa nel mio quartiere”.

Penfield stimolò di nuovo lo stesso punto, e ancora una volta, la paziente udì quella voce. Il chirurgo spostò leggermente verso sinistra la sorgente di stimolazione, e improvvisamente la donna cominciò a sentire altre voci.

Disse che era notte fonda, e che provenivano da una festa di carnevale, c’erano “dei grandi carri, quelli che usavamo per trasportare gli animali”. I leggeri impulsi applicati da Penfield, dunque, sembravano riportare in superficie ricordi da tempo sepolti: un po’ come accade quando si apre un polveroso album di fotografie e si sceglie un’immagine a caso.

Richiamare qualcosa alla mente è un processo misterioso, non ancora completamente chiarito. Tuttavia, grazie al lavoro di Elizabeth Loftus, che oggi lavora presso l’Università di Washington, sappiamo anche che gli episodi così recuperati, talvolta, non sono veritieri.

Negli anni Novanta, la studiosa dimostrò che nella mente delle persone possono essere introdotti falsi ricordi: riuscì, per esempio, a convincere gli individui esaminati di essere stati vittime di soffocamenti, di aver rischiato l’annegamento, persino di essere stati oggetto di possessioni demoniache.

Provò che la stanchezza, l’uso di sostanze psicoattive e un basso QI possono influenzare la probabilità di creazione di pseudo-fatti: il suo lavoro rivelò una novità straordinaria, cioè che quanto salvato nella nostra memoria non rimane inalterato nel tempo.

Ogni volta che andiamo a “prelevare” un ricordo, rafforziamo il circuito neurale che lo aveva creato, e così facendo, potenziamo e consolidiamo quel ricordo, fissandolo in maniera sempre più duratura nella nostra mente.

Durante il processo di recupero, però, la memoria, per un breve intervallo di tempo, diventa malleabile: siamo pertanto in grado di rimodellarla, talvolta contaminandola.

4. Dove ha sede la memoria?

Grazie ai progressi nelle tecniche di imaging, la ricerca ha potuto nuovamente dedicarsi alla localizzazione della sede della memoria all’interno del cervello.

Oggi, sappiamo che l’ippocampo si attiva per “incollare” insieme diversi aspetti di un dato ricordo: quando si tenta di imparare nuove associazioni per poi richiamarle alla mente in futuro, chi ha l’ippocampo più attivo nella fase di apprendimento si dimostra più efficace nel ricordare quelle associazioni a distanza di tempo.

È un po’ come se le avessero, appunto, “incollate insieme” durante il processo di memorizzazione.

Ricomponendo tutti i pezzi del complesso puzzle della ricerca cognitiva, gli studiosi avevano elaborato una teoria della memoria a suo tempo giudicata soddisfacente: ipotizzarono che tutte le informazioni in entrata venissero rapidamente elaborate nella corteccia, prima di essere trasferite all’ippocampo.

Quest’ultimo vaglierebbe i dati, decidendo quali sono più “importanti” (in pratica, chiedendosi, per ogni elemento: “Vale la pena di ricordarlo?”) e poi codificando quelli selezionati all’interno del cervello, mediante la formazione di nuove sinapsi.

Secondo questa ipotesi, nel corso del tempo, i neuroni corrispondenti a un dato ricordo migrano nella corteccia, per la conservazione a lungo termine di quei contenuti. Ogni volta che si accede al ricordo, tali connessioni vengono rafforzate.

Tuttavia, le più recenti tecniche di registrazione e manipolazione dell’attività cerebrale hanno completamente stravolto questa teoria: all’inizio di quest’anno, ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, guidati da Takashi Kitamura, hanno dimostrato che la memoria a breve e a lungo termine, in realtà, si forma nello stesso momento.

L’équipe di Kitamura ha sfruttato le ultime ricerche nel campo dell’optogenetica, la scienza che studia come “accendere” e “spegnere” le cellule grazie a stimoli luminosi, e del riconoscimento di singole cellule nervose.

Il team ha addestrato topi ad avere paura di una particolare camera, impartendo una lieve scossa elettrica a ogni loro ingresso in quell’ambiente. Subito dopo l’addestramento, gli studiosi hanno potuto vedere, grazie all’imaging cerebrale, ricordi del trauma formarsi sia nell’ippocampo sia nella corteccia prefrontale (una regione posta immediatamente dietro la fronte).

Ma le cellule corrispondenti al ricordo situate nella sede corticale rimanevano inattive. La traccia lasciata dall’esperienza era comunque reale: quando gli scienziati stimolavano artificialmente i neuroni in questione, il topo si fermava bruscamente, adottando lo stesso comportamento di quando si attivavano le cellule dell’ippocampo o di quando l’animale veniva esposto naturalmente allo stimolo visivo (la camera).

Dunque il ricordo, invece di migrare gradualmente dall’ippocampo, sembrava risiedere fin dall’inizio anche nella corteccia. Nel corso di due settimane, le cellule corticali cambiavano forma e livello di attività, fino ad attivarsi in maniera indipendente quando il topo si trovava in presenza della camera: a quel punto, erano i neuroni ippocampali a rimanere, invece, silenti.

Tecniche di indagine neurologica così sofisticate continueranno a facilitare la ricerca in campo cognitivo, finalizzata ad accertare la presenza di facoltà mnemoniche ottimali e a capire che cosa succede quando, invece, queste vengono minate da una patologia.

L’Alzheimer resta la causa principale di demenza; distruggendo le fondamentali connessioni tra neuroni, determina perdita di memoria e stati confusionali. Purtroppo, malgrado i tanti studi, ancora non esiste una cura.

La memoria, però, può essere migliorata. Ricerche condotte da Eleanor Maguire dell’University College di Londra hanno dimostrato che il cervello delle persone meno inclini a dimenticare non è anatomicamente diverso dalla media: chi ha una memoria prodigiosa spesso si affida a un’antica tecnica, detta “dei loci”.

Allo scopo di ricordare molti dettagli, occorre disporli nelle varie stanze di un immaginario “palazzo della mente”, che può essere a imitazione di qualsiasi ambiente che conosciamo bene.

Per ricordare i particolari, bisogna poi ripercorrere la strada fatta e “raccoglierli”: è un trucco che facilita il ricordo a distanza. Provatelo, vedrete che con tecniche simili, chiunque può trasformarsi in un novello Pico della Mirandola.

Nella foto sotto, l'immagine elaborata elettronicamente mostra un cervello colpito dalla malattia di Alzheimer. I solchi allargati tra le circonvoluzioni sono causati dal degrado del tessuto cerebrale, classico sintomo fisico di questa patologia.

5. Timeline: la storia della memoria

Timeline: La storia della memoria:

- 500 a.C.

L’antico poeta greco Simonide di Ceo inventa il procedimento oggi noto come “tecnica dei loci”: un metodo per ricordare fino a 70mila cifre, utilizzato da chi deve dar prova di una memoria prodigiosa.

- 300 a.C.

I filosofi Platone e Aristotele formulano le prime teorie sulla memoria: i ricordi sono paragonati a incisioni su una tavoletta di cera.

- HERMANN EBBINGHAUS (1850-1909)

Compila un elenco di termini inventati, per testare diversi aspetti della memoria e della dimenticanza, approdando per la prima volta alle definizioni di memoria sensoriale, a breve termine e a lungo termine.

- DONALD HEBB (1904-1985)

Lo psicologo canadese ipotizza che cellule cerebrali attive contemporaneamente formino tra loro nuovi e più saldi collegamenti: oggi è stato confermato che questa modalità è alla base della nostra capacità di creazione di ricordi a lungo termine.

- 1906

I clinici Santiago Ramón y Cajal (foto sotto) e Camillo Golgi vincono il Premio Nobel per la Fisiologia (o Medicina) grazie al loro lavoro sulle tecniche di colorazione cellulare, che forniscono le prime immagini chiare di singoli neuroni.

- WILDER PENFIELD (1891-1976)

Utilizza la corrente elettrica per stimolare il cervello dei suoi pazienti, mantenuti vigili durante interventi di neurochirurgia. Scopre che un ricordo può essere evocato semplicemente stimolando aree della corteccia.

- HENRY MOLAISON (1926-2008)

Dopo la rimozione bilaterale dell’ippocampo, Molaison sperimenta una profonda amnesia. Diventa uno degli individui più studiati dai neuroscienziati, fornendo informazioni di importanza fondamentale sulla localizzazione dei ricordi all’interno del cervello.

- 1990

Nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, Elizabeth Loftus e colleghi dimostrano la natura malleabile della memoria, e in particolare, provano che “falsi ricordi” possono essere introdotti nella nostra mente.

- ELEANOR MAGUIRE (1970)

Nel 2002, la neuroscienziata effettua scansioni cerebrali di individui con particolari doti mnemoniche, e scopre che il loro cervello non si distingue dalla norma. I “superdotati” ricorrono però a particolari espedienti come la “tecnica dei loci”.

- 2017

I ricercatori applicano l’optogenetica allo studio della memoria, scoprendo che i ricordi a lungo termine vengono creati contemporaneamente a quelli a breve termine: crolla la decennale teoria sulla formazione della memoria permanente.

Note

GLOSSARIO

- Ippocampo: Regione del cervello fondamentale per la creazione dei diversi tipi di memoria.

- Neurone: Cellula unica nel suo genere, che trasmette messaggi all’interno delle regioni cerebrali sotto forma di attività elettrica. Il nostro cervello contiene circa 86 miliardi di neuroni.

- Neurotrasmettitore: Messaggero chimico, rilasciato in corrispondenza di una terminazione neuronale all’arrivo di un impulso elettrico. I neurotrasmettitori si diffondono superando il gap tra neuroni e rendendo le cellule vicine più o meno inclini a innescare, a loro volta, un firing neuronale, ovvero un impulso elettrico.

- Memoria semantica: Tipo di memoria a lungo termine relativa a idee e fatti non tratti dall’esperienza personale (per esempio, il nome di un colore).

- Sinapsi: Il “ponte” tra due neuroni, che consente ai neuromediatori di diffondersi da una cellula all’altra. Le variazioni di queste strutture sono fondamentali per la costruzione della memoria e dell’apprendimento.