Drammatica, vigorosa, espressiva: la pittura di Giotto riporta l’uomo al centro della scena.

Il suo pennello si ispira all’antico, ma è capace di rivoluzionare per sempre le arti visive.

Plastico, attento alla volumetria, ricco di chiaroscuri e qualche volta perfino materico: lo stile pittorico di Giotto è unico come la sua arte ed è ricostruibile fin dai disegni preparatori, che eseguiva prima di passare al colore vero e proprio.

Il maestro iniziava tracciando il disegno a carboncino, a inchiostro e infine a pennello; in seguito tratteggiava con pennellate acquose i volumi e ombreggiava, per modellare le figure e dar loro profondità e corpo.

I colori erano applicati in gradazione cromatica, aggiungendo progressive miscele di bianco a sfumare, fino a raggiungere un risultato naturalistico.

In alcune decorazioni della Cappella degli Scrovegni la pittura è aggiunta a strati e grumi in modo da accentuare l’effetto tridimensionale, anticipando di secoli una tecnica adottata da alcuni pittori moderni.

Ma chi era veramente Giotto, il primo artista “italiano” in senso moderno? Scopriamolo insieme.

1. Giotto, l’artista in cerca d’autore

Se c’è un artista che, più di ogni altro, viene subito in mente parlando del Medioevo, questi è senz’altro Giotto.

Il che, da un certo punto di vista, è paradossole: vissuto a cavallo tra Due e Trecento, operò in un’epoca in cui ormai si respirava un’aria che di medievale, nel senso convenzionale del termine, aveva poco o nulla.

Venerato dai contemporanei (le citazioni che lo riguardano, fin dai primi decenni del Trecento, sono decine), fu considerato già allora uno spartiacque tra un “prima” caratterizzato in larga parte da immagini ideali (fissate in una ieraticità astratta lontana anni luce da qualsiasi naturalismo) e un “dopo” in cui, proprio grazie al suo pennello, la pittura tornava a ritrarre l’uomo, anche dove si rappresentava l’ineffabilità del sacro.

Con Giotto ci troviamo, a tutti gli effetti, alle porte dell’Umanesimo: la strada verso il Rinascimento (armonia delle forme, richiamo all’antico, trionfo della prospettiva) è ormai aperta, proprio da quella mano capace di tracciare senza aiuto alcuno un cerchio assolutamente perfetto, per citare la notissima leggenda.

I suoi lavori sono sparsi in tutt’Italia: oltre alla natia Toscana, ovviamente, lo ritroviamo in Umbria, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, nel Lazio e in Campania.

E anche se alcune opere sono andate perdute, la diffusione capillare delle sue innovazioni e l’enorme impatto che ebbero presso i maestri di ogni luogo della penisola ci spingono a considerarlo il primo artista “italiano” in senso moderno.

In altre parole, Giotto sta all’arte figurativa come Dante alla lingua, perché entrambi crearono un linguaggio che si può definire, per la prima volta, “nazionale”.

Ben poco si sa degli anni giovanili dell’artista, precedenti alla conquista della fama, visti i pochi documenti a disposizione e una coscienza del mestiere che, all’epoca, non era ancora del tutto matura.

Per gran parte del Medioevo, infatti, pittori, architetti e scultori sono equiparati a semplici artigiani, in possesso di una particolare perizia in quello che però, alla fin fine, è considerato ancora un semplice lavoro manuale.

Occorre attendere un Wiligelmo o un Benedetto Antelami (cioè fino al XII secolo e alla prima metà del XIII) per incontrare per la prima volta una compiuta coscienza di sé dell’artista, che rivendica la sua genialità e la sua potenza creatrice.

Prima di allora i nomi (come quell’Ursus magester che firma la lapide del duca Faroaldo di Spoleto a Ferentillo, o quel Paganus forse capomastro del cantiere del Tempietto longobardo di Cividale del Friuli, entrambi dell’VIII secolo) sono rari.

Tornando a Giotto, sia la Cronica di Giovanni Villani che il Centiloquio di Antonio Pucci, due delle fonti contemporanee, ne fanno ipotizzare la nascita intorno al 1266-1267, dato che morì, settantenne, l’8 gennaio 1336, a Firenze.

Era dunque un coetaneo di Dante, che aveva visto la luce nel 1265.

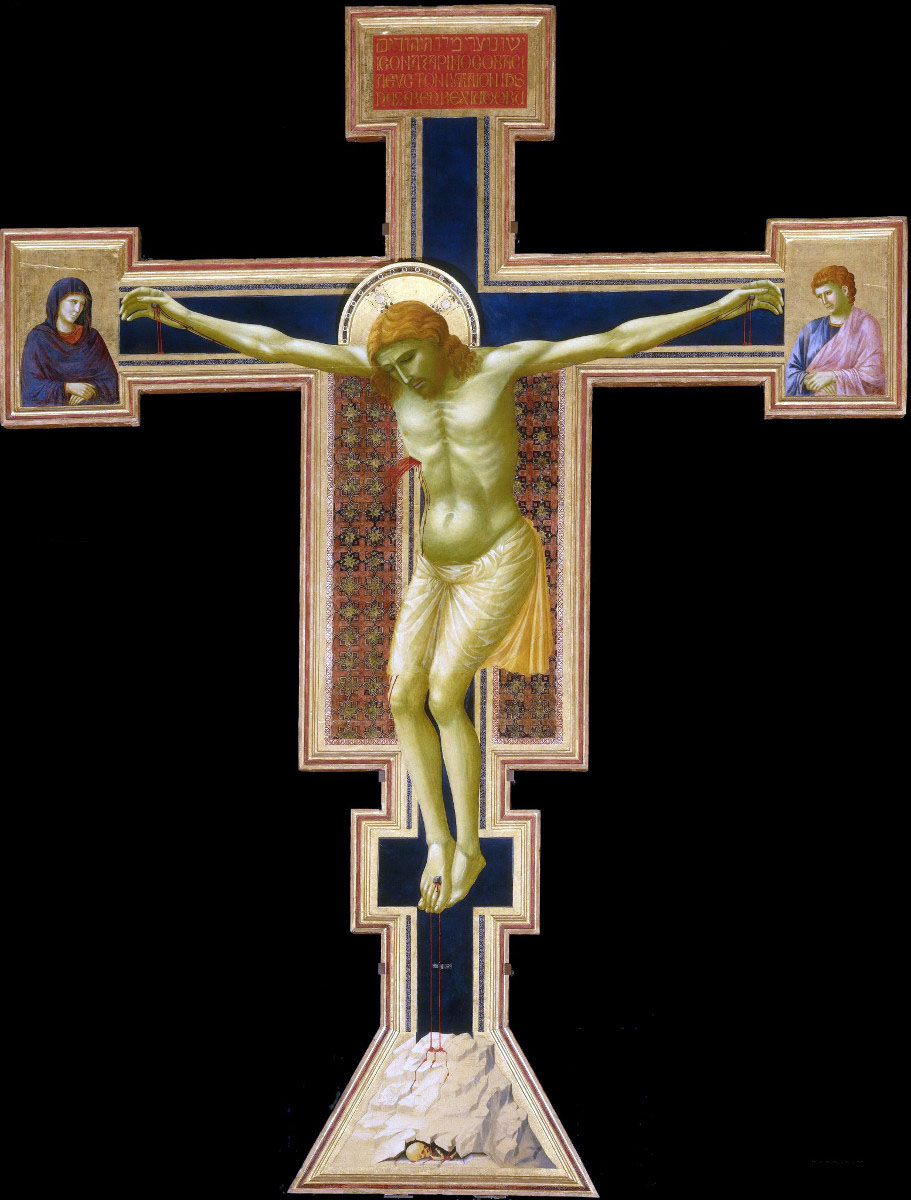

Va respinta quindi la data proposta nel Cinquecento da Giorgio Vasari, il famoso biografo degli artisti, che invece lo vorrebbe nato nel 1276: è infatti impensabile che, intorno al 1290, appena quattordicenne, abbia dipinto capolavori come il Crocifisso di S. Maria Novella o la Madonna con Bambino di S. Giorgio alla Costa.

Il luogo, invece, è certo: Colle di Vespignano, oggi nel comune di Vicchio nel Mugello. Il padre era Bondone, contadino; della madre non è rimasto neppure il nome.

La pittura di Giotto coglie lo sguardo e i sentimenti dei personaggi, che partecipano alle scene da protagonisti, rivelando ciascuno la propria personalità. Nei volti qui sotto (particolare degli affreschi della Cappella degli Scrovegni) domina lo stupore, altrove il dolore e la disperazione.

2. Gioventù tra realtà e leggenda

Prima del 1287, quando sposa, a Firenze, monna Ciuta (diminutivo di Ricevuta) di Lapo del Pela, di lui non si sa praticamente nulla.

Ecco perché la penna dei suoi primi biografi si è sentita in dovere di colmare le lacune, infarcendo i suoi primi anni di aneddoti e leggende: dalla famosa “O” tracciata senza compasso alle prove di abilità (le pecore disegnate a carbone su un sasso, la mosca più vera del vero...), fino alla rivalità con il grande maestro Cimabue.

Ma anche quest’ultima, in realtà, è tutta da dimostrare, perché che Giotto fosse a bottega da lui e che, giovinetto superdotato e geniale qual era, ne abbia suscitato le invidie, è una storia suggestiva ma non provata da alcun documento.

Comunque sia, entro gli anni Novanta l’artista, ormai marito e padre di famiglia (Ciuta gli diede otto figli, quattro femmine e quattro maschi: di questi ultimi uno, Francesco, sarebbe diventato anch’egli pittore), si mette in proprio e apre a sua volta bottega.Le commissioni non mancano.

La Toscana è una fucina straordinaria di arte a tutti i livelli: Nicola e Giovanni Pisano recuperano gli stilemi dell’arte classica aggiornandoli con gli influssi gotici che provengono da Oltralpe, mentre a Siena Duccio di Buoninsegna porta ai massimi livelli la contaminazione tra tali suggestioni “internazionali” e la tradizione aulica della pittura religiosa bizantina.

Il clima è quindi fecondo, e Giotto ne coglie i frutti. Tra i primissimi dipinti autografi (ossia usciti dalla mano del maestro che si distingue da quella degli allievi) ci sono appunto il Crocifisso di S. Maria Novella (foto sotto) e la Madonna in trono con il Bambino e due angeli di S. Giorgio alla Costa.

In queste opere è già evidente la carica di novità rispetto a lavori affini di altri artisti contemporanei. Quel Cristo crocifisso pesante e verticale, sorretto solo dalle gambe piegate, non è più la figura sinuosa e stilizzata resa “canonica” da Giunta Pisano: è un uomo morto a tutti gli effetti.

Così come l’accentuato chiaroscuro dei volti della Vergine e del Bambino li rende più realistici e vividi di quelli di Cimabue e soprattutto di Coppo da Marcovaldo, allontanandoli anni luce dalle rappresentazioni “piatte” e ieratiche tipiche della tradizione bizantina.

La Madonna, poi, assume una fisicità plastica che ricorda molto da vicino le sculture monumentali del contemporaneo Arnolfo di Cambio.

Né le due figure sono immobili: il collo della Vergine, lievemente ritorto, fa sì che possa guardare lo spettatore senza smettere di “tenere d’occhio” il bimbo che tiene in grembo; il quale, dal canto suo, appare ben poco a suo agio nella tradizionale posizione benedicente, come denuncia quel piedino destro che, impudentemente, scalcetta puntando verso l’alto.

3. L’umanità di san Francesco

La data di queste importantissime prime opere oscilla tra il 1290 e il 1295.

La prima, inequivocabilmente firmata (“Opus Iocti florentini”), sono le Stigmate di S. Francesco del Louvre, ma intanto Giotto è già impegnato in un altro lavoro capitale: il ciclo di Assisi, commissionato dal generale dell’Ordine francescano fra’ Giovanni Mincio di Morrovalle. Qui, però, la critica si divide.

È certo, fonti alla mano, che il maestro fosse presente, anche fisicamente, nella basilica di S. Francesco, mentre è molto più dubbio il ruolo effettivamente ricoperto nel cantiere che andava immortalando le gesta biografiche e mistiche del Poverello: se Lorenzo Ghiberti gli attribuisce quasi tutto il ciclo della basilica inferiore, gli studiosi di oggi sono propensi a vederne la mano autentica solo sullo zoccolo di quella superiore. Il resto, in altre parole, pur concepito nella sua interezza dal genio di Giotto, sarebbe stato realizzato da una cospicua serie di aiuti.

Comunque sia, le Storie di S. Francesco sono un capolavoro. La narrazione, articolata in 28 scene, segue il racconto della Legenda maior di Bonaventura, la più autorevole tra le fonti biografiche del santo, ed è densa di momenti memorabili.

Basti pensare al Presepe di Greccio, con la sua vivace messe di persone assiepate intorno al Santo con il Bambino tra le mani e quella croce lignea appesa sul pulpito, ripresa da dietro mentre pende obliqua verso la navata.

Oppure l’intensa e poetica Predica agli uccelli; o ancora, la Cacciata dei diavoli da Arezzo, con i demoni che volteggiano sopra una città rappresentata in prospettiva audacissima accostando i blocchi degli edifici di sguincio.

A cavallo dei due secoli, Giotto è a una svolta. La sua fama è ormai consolidata. Lo chiamano a Roma (forse la prima volta appena prima del 1300, giusto in tempo per assistere al primo Giubileo della Storia), a Rimini, a Padova.

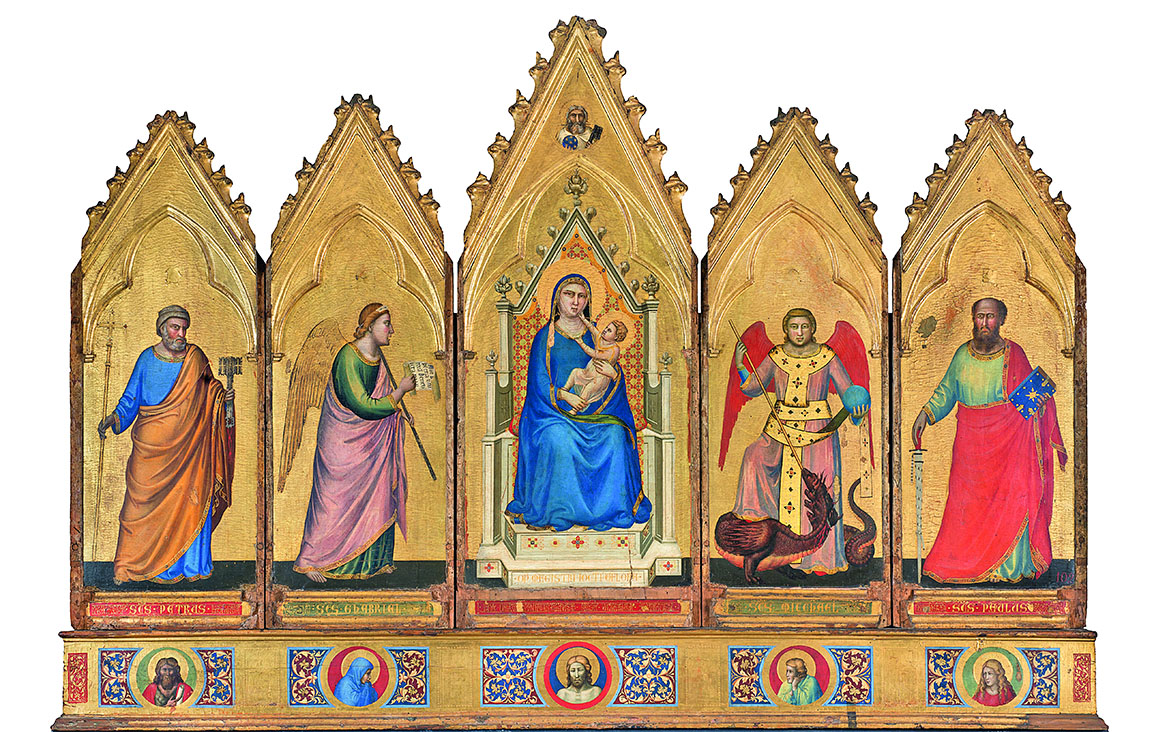

Torna anche nella sua Firenze, dove dipinge il Polittico di Badia (oggi agli Uffizi), in cui il pittore porta avanti la ricerca sulla monumentalità delle figure e sul loro complesso spazialismo.

In Romagna Giotto lavora ancora una volta nel contesto francescano, nella chiesa intitolata al Poverello poi trasformata in Tempio Malatestiano.

Gli affreschi saranno distrutti nel Quattrocento, quando Sigismondo Pandolfo Malatesta affiderà a Leon Battista Alberti il compito di “reinventare” l’edificio trasformandolo da chiesa gotica a emblema neoplatonico.

Ma se di Giotto resta solo un Cristo crocifisso, snello e mesto nella sua sopportazione del dolore e della missione di redenzione, la sua influenza sarà decisiva per lo sviluppo dell’arte

successiva.

Lo dimostrano, per esempio, la miniatura di Neri da Rimini firmata e datata 1300 che “copia” il suo Cristo, o i tanti imitatori (Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, per citare solo i più importanti) delle opere del maestro.

Nella foto sotto, un affresco della basilica superiore di Assisi, dove il poverello è colto in tutta la sua umanità. Volti e gesti sono ritratti con un naturalismo fino a quel momento inedito in pittura, e gli abiti appaiono realistici, secondo fogge e colori in voga ai tempi all’artista.

4. Il pittore e l’usuraio

E giungiamo così a Padova. Qui Giotto viene chiamato per partecipare all’impresa che, forse più di tutte, lo ha reso immortale: la Cappella degli Scrovegni.

Il committente è il ricchissimo banchiere Enrico Scrovegni, che agli inizi del Trecento aveva acquistato da un nobile decaduto, tale Manfredo Dalesmanini, l’intera area su cui sorgevano i resti dell’arena romana.

Vi aveva costruito un sontuoso palazzo e una cappella privata intitolata alla Vergine Annunziata. Leggenda vuole che volesse con ciò espiare i peccati di usura commessi dal padre Reginaldo, condannato per questo da Dante all’inferno.

Non potremo mai provarlo, ma certo è che la cappella doveva essere, per lo Scrovegni, l’oratorio privato e il futuro mausoleo familiare. Giotto, che è già un artista di grido, viene incaricato dei lavori, si mette all’opera nel 1303 e realizza il suo capolavoro in soli due anni, un vero record.

La cappella è progettata come una grande volta celeste sorretta da finte architetture, al di sotto della quale, su tre registri sovrapposti, si sviluppano in ordine cronologico le Storie di Gioacchino e Anna, della Vergine e di Cristo.

Vi trovano spazio momenti di intensità memorabile, che costituiscono il “manifesto” della prorompente genialità dell’artista: il Bambino che tende la mano verso la madre nella presentazione al Tempio, le lacrime che sgorgano dagli occhi disperati delle donne che assistono al sacrificio dei loro figli innocenti, il loro volto trasfigurato dal dolore, il gioco di sguardi tra Cristo e san Giovanni durante il battesimo nel Giordano.

E poi, lo stupore degli astanti di fronte al miracolo della resurrezione di Lazzaro, con tanto di smorfie di disgusto molto realistiche davanti al cadavere; il volto stanco e rassegnato di Gesù, ben conscio dell’approssimarsi della sua missione, durante l’Ultima Cena; la concitata zuffa al momento della sua cattura.

Infine, il dramma della crocifissione e il pianto disperato della Vergine e delle donne sul corpo esanime del Salvatore, e l’icastica figura dell’apostolo Giovanni che grida con le braccia aperte: il suo strazio è universale e sembra declinarsi in intensità differenti, scorrendo nei toni cangianti del manto rosso.

Il ciclo giunge al suo culmine nella grandiosa architettura del Giudizio Universale, dipinta in controfacciata. Qui il Cristo Giudice si erge fiammeggiante e incorniciato dalla mandorla con i colori dell’iride, la mano destra protesa verso i beati cui rivolge lo sguardo e la sinistra sollevata a bloccare i dannati che condanna al fuoco eterno.

Colpisce la precisa simmetria delle nove schiere angeliche e degli apostoli che gli fanno da corona, così come la prospettiva ordinata in cui si raccolgono ai suoi piedi, sulla destra, i beati, tra i quali compare lo stesso Giotto.

Viceversa, a sinistra si può notare lo sconvolgente disordine in cui sono gettati i dannati, che brulicano in un turbine di fuoco divorati dal Diavolo e tormentati dai demoni.

Vi si scorgono indistintamente ricchi e poveri, uomini e donne, vescovi e monaci (ben riconoscibili dalla tiara e dalla tonsura): tutti nudi e inermi di fronte all’ineluttabilità della condanna eterna.

Sotto la croce sorretta da due angeli, la Vergine accetta dallo Scrovegni l’offerta del modellino dell’edificio, e la sua mano protesa a sfiorarlo sembra promettergli fin da subito la gloria della salvezza eterna.

Sotto, il Giudizio Universale nella Cappella degli Scrovegni a Padova.

5. Su e giù per l’Italia, fino all’ultimo e la tomba ritrovata

Le fonti cui Giotto attinge per il suo capolavoro sono tante: l’impianto è dettato dal teologo Alberto da Padova, le suggestioni giungono dai Vangeli apocrifi, dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, dalle Meditazioni sulla vita di Gesù dello pseudo-Bonaventura e da altri testi medievali.

L’impatto dell’“incursione” padovana di Giotto e del suo inserimento nel vivacissimo ambiente culturale della città, sede universitaria e luogo di incontro di intellettuali e scienziati, è prorompente.

I grandi pittori padani della generazione successiva, dal fiorentino in trasferta Giusto de’ Menabuoi al bolognese Jacopo Avanzi e al veronese Altichiero, sarebbero partiti proprio da lì per dare vita a un linguaggio cromatico e plastico moderno e nuovo.

Tra il 1307 e il 1308, l’artista è di nuovo ad Assisi, nella chiesa inferiore, stavolta impegnato negli affreschi della Cappella della Maddalena, affiancato da altri artisti.

Poi è la volta della Città Eterna (1311-1312) dove, grazie alla protezione del cardinale Jacopo Stefaneschi, ha modo di lavorare con continuità. Non gli rendono certo giustizia i pochi resti del mosaico della Navicella degli Apostoli che esegue per il portico dell’antica basilica di San Pietro in Vaticano.

La chiesa fu distrutta e si salvò solo ciò che resta ancora oggi nell’atrio e i due tondi con angeli, conservati rispettivamente nella chiesa di San Pietro Ispano a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, e nel Museo petriano di Roma.

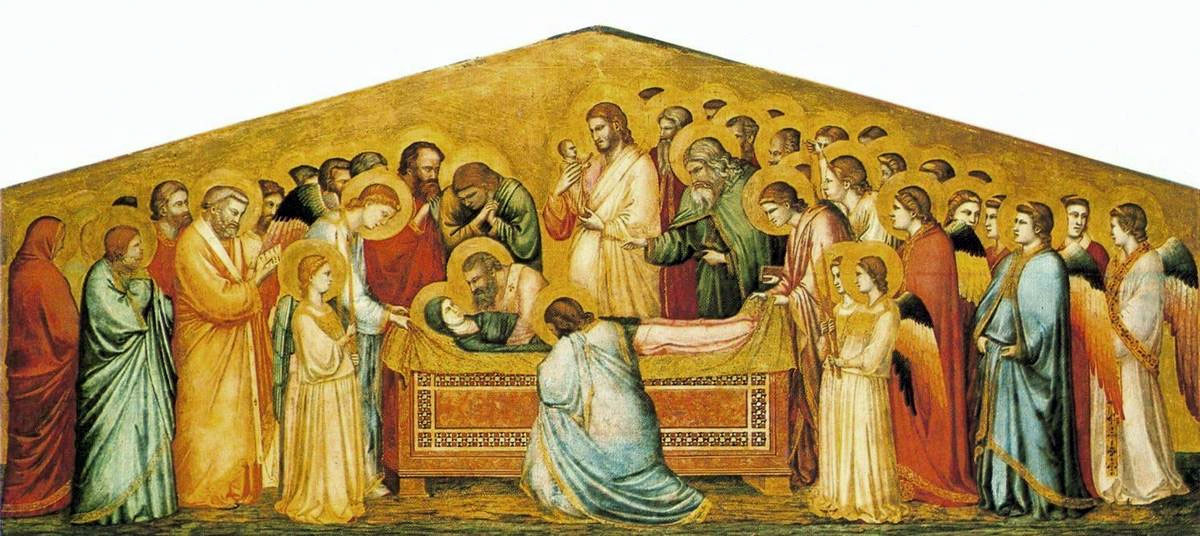

Tra la fine del primo decennio del secolo e la sua morte, il pittore rientra, pur con qualche intervallo, a Firenze, dove con l’aiuto della sua fiorente bottega esegue la Dormitio Virginis (foto sotto) oggi a Berlino e la Maestà degli Uffizi (entrambe per la chiesa di Ognissanti), il Crocifisso di San Felice in Piazza, il Polittico di S. Reparata e le decorazioni delle Cappelle Peruzzi e Bardi in Santa Croce: queste ultime illustrano rispettivamente le Storie dei due san Giovanni e sette Storie di san Francesco.

Mentre lavora, Giotto si sposta a Napoli, dove resta probabilmente dal 1328 al 1333, ma anche di tal soggiorno non rimane nulla, a parte i documenti di pagamento emessi dalla cancelleria angioina.

Così come poco si sa della sua presenza a Bologna, dove forse esegue il polittico oggi alla Pinacoteca Nazionale.

L’unico documento superstite degli ultimi anni a Firenze è la nomina (12 aprile 1334) a capomastro dell’Opera di S. Reparata e a soprintendente di certe opere pubbliche, in virtù della quale il 18 luglio inizia la costruzione del nuovo campanile del Duomo.

Il suo ultimo viaggio documentato è del 1336, nella Milano di Azzone Visconti: unica traccia del passaggio è un affresco con Crocifissione nella chiesa di S. Gottardo in Corte. L’8 gennaio 1337, il grande artista chiude gli occhi per sempre nella sua Firenze.

Il luogo esatto della sepoltura ce lo indica il Vasari: «In Santa Maria del Fiore dalla banda sinistra entrando in chiesa, dove è un matton di marmo bianco per memoria di tanto uomo».

Una lastra, senza copertura e con sopra una semplice pietra squadrata, fu trovata nel 1972, la tomba è stata aperta e i resti indagati. Ma se grazie alla ricostruzione fatta dal paleoantropologo Francesco Mallegni conosciamo il volto dell’uomo, il genio nella sua totalità, così come molti segreti della sua arte, continua a sfuggirci.