Felicità: senza dubbio un concetto sfuggente, non tanto nella sua definizione, sulla quale è facile concordare, quanto nei contenuti che la circondano.

Ci riferiamo alla felicità quando vogliamo indicare uno stato d’animo che segue alla realizzazione dei nostri desideri.

Appena formulata tale descrizione, però, ci accorgiamo che abbiamo solo spostato i termini del problema: quali sono i desideri il cui esaudimento porta alla vera felicità?

Posso raggiungere una felicità assoluta, oppure si tratta di uno stato momentaneo? La felicità è davvero il fine ultimo della nostra vita?

Sono tutti interrogativi che, in forme diverse, l’uomo si pone da sempre, e non è certo un caso che anche la filosofia abbia scelto di prestarvi attenzione.

Μa la felicità esiste veramente? Scopriamolo insieme.

1. Un'indagine onesta

Il problema della felicità è stato affrontato soprattutto nel periodo classico, all’inizio della storia della filosofia.

Anche se non riusciamo descriverla con certezza, sappiamo per certo che possiamo sperimentare la felicità solo in assenza di pericolo, di tristezza o di dolore.

Già nel V secolo a.C., Socrate (foto a sinistra) aveva ragionato sul fatto che la felicità potesse rappresentare la condizione di quell’anima che ha raggiunto la virtù: un termine, quest’ultimo, che dev’essere inteso non solamente nella sua usuale accezione morale, ma in quella più ampia di “qualità” e “piena potenzialità”.

Dunque, si tratta di una condizione che può essere ottenuta solo quando l’anima ha raggiunto il proprio fine.

In questo caso, Socrate identifica la felicità con una sensazione di benessere e di distacco dal dolore, che egli indica con il termine “eudemonia”, che letteralmente indica la presenza di un “buon demone” (daimon, una sorta di guida celeste che i accompagna dalla nascita) e che è in antitesi con la disarmonia (un disordine interiore causato dal vizio).

L’ipotesi che il raggiungimento della virtù sia condizione necessaria e sufficiente per essere felici è condivisa anche dal più celebre degli allievi di Socrate, Platone, e fornisce forse una spiegazione convincente per la sensazione di benessere che proviamo quando sentiamo di aver fatto qualcosa di “giusto” secondo i nostri parametri morali, o semplicemente di aver compiuto il nostro dovere.

Porre l’accento sulla virtù aiuta anche a distinguere il concetto di felicità da quello di piacere. Quest’ultimo, infatti, può essere passeggero, mentre la prima, come abbiamo detto, rappresenta uno stato duraturo.

Per spiegare questo passaggio fondamentale, nell’Etica nicomachea, riferendosi al piacere, Aristotele utilizza il famoso detto «una rondine non fa primavera»: non dobbiamo scambiare la comparsa di qualche raro e breve attimo di gioia per vera felicità. L’idea di felicità aristotelica è particolarmente interessante perché appare molto diversa da quella che oggi risulta predominante.

Essa, infatti non ha nulla a che vedere con i concetti di spensieratezza e innocenza ai quali spesso la associamo. Anzi, secondo il filosofo, i bambini non possono essere davvero felici, perché non hanno vissuto abbastanza a lungo e non possono ancora avere ben compreso e imparato a esercitare la propria virtù; dunque la felicità è alla portata solo di chi è maturo.

Prima di Aristotele, Platone aveva sviluppato l’idea di felicità socratica in relazione all’equilibrio tra le diverse spinte dell’anima umana, che secondo lui è composta da tre parti: irascibile, concupiscibile e razionale.

Nelle prime due categorie si originano gli impulsi legati alla dimensione fisica, corporea, mentre la terza è la sede del pensiero, grazie al quale si può accedere al bene.

Nel Filebo, Platone espone la tesi che una vita buona è quella in cui si mescola l’esperienza dei piaceri positivi, di tipo intellettuale (la musica, l’arte, la conoscenza che appaga la sete di sapere) con l’utilizzo dell’intelligenza, alla quale spetta anche il delicato compito di distinguere tra piaceri buoni e piaceri cattivi.

È difficile non concordare con la proposta platonica, almeno a livello intellettuale; eppure, spesso ci sorprendiamo a pensare alla felicità come a qualcosa di più concreto, quasi fisico. In questo caso, possiamo trovare una sponda illustre in un altro greco: Epicuro.

2. La differenza con il piacere

La concezione della felicità “virtuosa” non è stata certo l’unica a emergere nel pensiero antico.

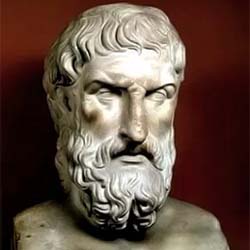

Nel III secolo a.C., l’insegnamento di Epicuro (foto a sinistra) rovescia in buona parte l’impostazione socratica, anche se in modo decisamente diverso da ciò che di solito si è portati a pensare a proposito degli insegnamenti della sua dottrina.

Essa non riguarda tanto la ricerca del godimento dei piaceri materiali, quanto la liberazione dai timori e dalle paure. Non per niente, la dottrina di Epicuro viene anche detta del “quadrifarmaco”, perché è come una medicina che cura le tre grandi paure dell’uomo (quelle degli dei, della morte e del dolore) e spinge al godimento dell’unico vero piacere possibile, che è quello del momento presente.

L’epicureismo ci può anche confermare nell’idea che solo gli anziani possano essere felici, dal momento che a loro il futuro non riserva più i pericoli e i dolori che un giovane invece deve ancora provare.

La distinzione tra piacere e felicità è ancora oggi ardua e controversa, e coinvolge a pieno titolo anche gli psicologi. Tra loro, il contemporaneo Martin Seligman, considerato fondatore della “psicologia positiva”, una dottrina che ha come l’obiettivo di aiutare l’uomo ad aumentare le condizioni che rendono la vita degna di essere vissuta.

Secondo Seligman, la differenza tra piacere e felicità (che viene identificata in termini psicologici con la “gratificazione”) risiede nel fatto che il primo è momentaneo e, soprattutto, genera assuefazione e dipendenza. La seconda richiede invece impegno e dedizione; una volta conseguita, tuttavia, non solo provoca il benessere, ma carica di significato positivo l’intera esistenza.

Non è difficile scorgere in questa tesi una chiara eco della lezione degli antichi maestri greci, segno forse che l’idea di vera felicità non è, dopotutto, così difficile da rintracciare, circoscrivere e condividere.

3. La ricetta giusta

Socrate e Platone ci spingono a cercare il bene e a limitare la ricerca della soddisfazione dei nostri desideri; Epicuro ci indica la strada della liberazione dalle paure come quella da percorrere.

In entrambi i casi, sia che si guardi verso l’alto, sia che invece si circoscriva il campo d’azione alla realtà fisica, la felicità è un traguardo che queste filosofie prospettano come raggiungibile.

Ma gli altri filosofi, e soprattutto quelli cristiani, che hanno formato gran parte della nostra cultura e del nostro modo di pensare, sono di diverso avviso.

Evidentemente, se pensiamo che il bene assoluto esista, e non sia di questo mondo ma ci aspetti in quello che verrà, dobbiamo accettare il fatto che la felicità assoluta può essere incontrata solo nella dimensione ultraterrena.

Risale al IV secolo d.C., per esempio, l’insegnamento di sant’Agostino (foto a sinistra), secondo il quale la religione rappresenta non solo la strada verso la felicità, ma anche quella che dovrebbe allontanare dai (faldi) piaceri fisici.

Di felicità terrena parla invece Tommaso d’Aquino (1225-1274), che non la condanna come distrazione, ma la considera un gradino di quella “scala dell’essere” che conduce fino a Dio.

Anche Pico della Mirandola (1463-1494) è sulla stessa lunghezza d’onda: se è vero che solo dopo la morte l’uomo può incontrare la vera felicità, durante la sua esistenza terrena egli può però accedere a una “felicità naturale”: la religione conduce alla prima, la filosofia alla seconda.

Ancor più netto è Tommaso Moro (1478-1535), che nello stesso periodo, nel suo capolavoro Utopia, disegna una società ideale. In essa, mentre la promessa della ricompensa divina rimane il premio finale, il godimento delle gioie terrene rappresenta «lo scopo naturale di tutti gli sforzi umani.»

Se abbandoniamo la dimensione metafisica e torniamo a un’idea di felicità più concreta e mondana, incontriamo il pensiero degli empiristi inglesi. In particolare, John Locke (1632-1704), sviluppa la convinzione che l’uomo nasca senza alcun condizionamento innato e privo di costrizioni: una tabula rasa, insomma, libera di ricercare nella realtà i motivi per i quali valga la pena vivere, e che in questo caso sono identificati nelle cose che procurano piacere.

«Le cose sono buone o cattive solo in rapporto al piacere e al dolore che procurano» scrive nel suo Saggio sull’intelligenza umana. «Possiamo chiamare “buono” ciò che può procurare o aumentare il piacere, oppure diminuire il dolore».

Anche Locke ritiene che la strada più certa per trovare la felicità sia la stessa che conduce alla “vita eterna”, come scrive nella Ragionevolezza del cristianesimo.

Ma, come fa notare lo storico Darrin McMahon, Locke è stato anche tra i primi a postulare un “diritto alla felicità” che, messo nero su bianco un secolo dopo nella Dichiarazione d’Indipendenza dei futuri Stati Uniti d’America, sarebbe diventato una pietra miliare per ogni società civile, nonché uno dei “diritti inalienabili” di ogni essere umano.

Che lo scopo ultimo dell’uomo sia proprio quello di ricercare la felicità, qualunque essa sia, non lo afferma soltanto Locke: lo ribadisce anche Blaise Pascal (1623-1662), quando afferma che la libertà, in fondo, «è il motivo di tutte le azioni umane».

4. Un obiettivo pericoloso e i saggi consigli di Cartesio

- Un obiettivo pericoloso

Oggi, pempre più pensatori mettono in guardia dal fatto che, più che la felicità, siamo spinti a “desiderare di essere felici”.

In questo senso, potrebbe avere ragione lo scrittore contemporaneo Pascal Bruckner quando osserva che la nostra è la prima società capace di «rendere le persone infelici per il fatto di non essere felici».

La ricerca ossessiva della felicità, se non è guidata da riferimenti sicuri, può diventare pericolosa. Già nell’Ottocento, il saggista Alexis de Tocqueville, domandandosi in quale veste sarebbe potuto riapparire il dispotismo nel mondo, paventava il rischio di una “tirannia della felicità”.

Scriveva nella Democrazia in America: «Vedo una moltitudine di uomini, simili e uguali, che vanno alla continua ricerca dei piccoli, banali piaceri con i quali nutrono la loro anima. Al di sopra, c’è un potere immenso, protettivo, unico responsabile della loro gioia e del loro destino; vuole che i cittadini si divertano, purché non pensino a nient’altro. Lavora volentieri alla loro felicità, ma di essa vuole essere l’unico artefice e giudice».

- I saggi consigli di Cartesio

In una lettera indirizzata alla principessa Elisabetta di Boemia, Cartesio propone alcuni consigli su come essere virtuosi e felici.

Le riflessioni del grande pensatore francese sono ancora più interessanti se si considera che egli fu spinto al scriverle nel tentativo di curare, proprio attraverso la filosofia, la depressione di cui la era caduta vittima la sua giovane e aristocratica corrispondente.

Per prima cosa, Cartesio (nella piccola foto in alto a sinistra) distingue tra due tipi di felicità: quella che otteniamo fortuitamente, o comunque senza merito, e quella il cui conseguimento dipende da noi, in quanto deriva da beni quali la saggezza e la virtù.

Per accedere a questo secondo tipo di felicità, per prima cosa bisogna conoscere se stessi e i propri limiti, così da non ritrovarsi a cercare di raggiungere traguardi inaccessibili.

Secondariamente, dobbiamo affidarci alla ragione nel prendere qualsiasi decisione, così da evitare di cadere vittime di impulsi irrazionali e fuorvianti.

Infine, ricollegandosi al primo punto, Cartesio ci raccomanda di non desiderare ciò che è al di fuori della nostra portata, perché il rimpianto e la delusione ci impedirebbero di essere felici: un uomo ricco, sano e virtuoso sarà sicuramente più felice di uno povero e malato, ma se quest’ultimo coltiverà desideri e sentimenti adatti alla propria condizione potrà anch’egli condurre una vita appagante.

5. Che cosa succede quando siamo felici?

Al di là delle cause che generano felicità, la sensazione che proviamo quando “siamo felici” deriva da processi mediati da biomolecole, capaci di intervenire sul nostro umore, al punto che qualcuno si spinge a parlare di “biologia della gioia”.

In effetti, l’arsenale chimico di cui dispone il nostro organismo per stimolare risposte appaganti a eventi positivi è piuttosto vario e articolato.

Tra le molecole più importanti ed efficaci si annovera certamente la serotonina, un ormone sintetizzato dagli animali anche (ma non solo) attraverso un particolare tipo di neurone del sistema nervoso centrale e che influisce in maniera importante sull’umore, tanto da essere chiamato l’“ormone della felicità”.

La dopamina è invece rilasciata da altre cellule nervose, contestualmente alla soddisfazione di un bisogno fisico e dal raggiungimento di risultati gratificanti.

Studi sulla depressione, hanno evidenziato il ruolo che la prolattina potrebbe giocare nella regolazione dell’umore.

Le endorfine, da parte loro, oltre a minimizzare la percezione del dolore, stimolano i centri cerebrali del piacere, arrivando a provocare veri e propri accessi di euforia.

Note

- «La felicità e i piaceri sono solo una chimera che l’illusione ci mostra in lontananza». ARTHUR SCHOPENHAUER

- «Ottenere, conservare, ritrovare la felicità è, per la maggior parte degli uomini, in qualsiasi epoca, il vero movente occulto di ogni loro azione e della loro capacità di sopportazione». WILLIAM JAMES