Per molti è stato il primo impatto con il Medioevo. Per altri un modo per approfondirne la conoscenza.

Tantissimi l’hanno letto tutto (anche più volte), altrettanti (forse di più) l’hanno iniziato e mai finito, perdendosi nel labirinto delle prime cento pagine di cronaca senza trovare il bandolo per uscirne.

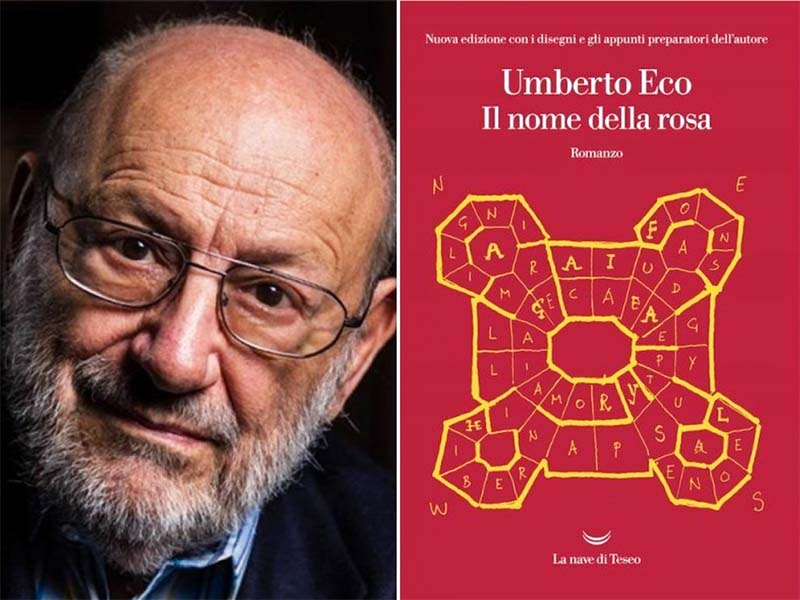

Comunque sia, Il nome della rosa di Umberto Eco, il grande scrittore recentemente scomparso, è un libro che ha lasciato il segno, considerato all’unanimità uno dei più bei romanzi della seconda metà del Novecento.

Uscito nel 1980 per Bompiani, vincitore l’anno dopo del Premio Strega e inserito nella lista dei 100 libri del secolo di «Le Monde», ha venduto finora più di 50 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 47 lingue.

Niente male per un testo che all’inizio l’autore pensava di pubblicare in un’edizione a tiratura limitata di poche migliaia di copie!

Fu invece un fenomeno senza precedenti o quasi, anche grazie al film campione d’incassi diretto da Jean-Jacques Annaud nel 1986, con Sean Connery, Christian Slater e F. Murray Abraham. E si prevedono un po’ ovunque ristampe e riedizioni.

Insomma, questo bestseller dalla prosa erudita, ha, come tutti i classici, ancora molto da dire. Con le sue 500 pagine dense di citazioni e riferimenti letterari ha contribuito a forgiare la percezione e l’immaginario del Medioevo nel grande pubblico più di quanto non abbiano fatto le scuole e i saggi.

Vizi, virtù e pregiudizi compresi. In più, ha letteralmente rivoluzionato il mondo dell’editoria e del romanzo. Un libro fascinoso, denso di concetti sublimi e dettagli di colore, ma anche di invenzioni e qualche piccola bugia….

1. Un’abbazia, tanti delitti

Siamo nel novembre 1327, sullo sfondo l’aspro contrasto tra l’imperatore Ludovico il Bavaro e il pontefice Giovanni XXII, ritiratosi con la sua corte ad Avignone (dove il papato resterà fino al 1377, succube del regno di Francia).

Adso da Melk, monaco benedettino ormai alla fine dei suoi giorni, decide di mettere per iscritto gli «eventi mirabili e tremendi» a cui in gioventù, mentre era novizio al seguito del francescano Guglielmo da Baskerville, gli accadde di assistere.

I fatti si svolgono in un’imprecisata abbazia del Nord Italia, celebre per la sua ricchissima biblioteca che conta migliaia di manoscritti rarissimi. Guglielmo è stato convocato per partecipare a un importante incontro tra la delegazione del papa e un gruppo di frati del suo ordine.

L’argomento del dibattito è la povertà, di Cristo e della Chiesa, tema scottante che dopo la morte di san Francesco e dei suoi primi successori ha creato scissioni e non pochi grattacapi sia nell’ordine che nella Chiesa stessa.

Ma c’è dell’altro. L’abate Abbone confida a Guglielmo che i suoi monaci sono turbati dalla recentissima morte di Adelmo da Otranto, uno dei più abili miniaturisti dello scriptorium: il suo cadavere sfigurato è stato rinvenuto ai piedi delle mura e non si sa se si tratti di suicidio o di omicidio.

Si teme l’intervento del demonio: per questo Guglielmo, ex inquisitore dall’intelletto fine e dalla logica infallibile, dovrà indagare con discrezione per far luce sull’accaduto. Potrà parlare con chiunque e accedere ovunque, tranne che alla biblioteca, in cui possono entrare solo il bibliotecario, frate Malachia, e il suo aiutante, Berengario da Arundel. Il compito è difficile ma a Guglielmo non mancano curiosità, arguzia e coraggio.

Le indagini lo portano via via a incontrare tutti i monaci dell’abbazia, un vero e proprio microcosmo del mondo monastico allora conosciuto: c’è l’erborista Severino, il cellario Remigio da Varagine dal passato oscuro, il suo strambo e deforme assistente Salvatore che parla un dialetto misto di tutte le lingue e nessuna, il traduttore dall’arabo Venanzio da Salvemec, il retore Bencio da Uppsala, il maestro vetraio Nicola da Morimondo.

E poi c’è il vecchissimo Jorge da Burgos (foto sotto), cieco e fanatico, che terrorizza i monaci profetizzando di continuo l’apocalisse ormai imminente.

Le indagini si fanno più complesse del previsto. Gugliemo e Adso si trovano ad affrontare difficoltà di ogni tipo, dalla reticenza dei bibliotecari all’atteggiamento dell’abate che si fa via via più chiuso e ostile.

Il sospetto, comunque, è che nell’abbazia, da qualche parte, sia custodito un segreto che non possa essere svelato. Purtroppo ciò non frena i delitti e altri monaci verranno trovati senza vita: prima Venanzio, poi Berengario, poi Severino.

Tutti morti in modo strano, a conferma che il demonio si aggira nel monastero in vista della fine del mondo paventata da Jorge secondo quanto previsto dalle Scritture. Guglielmo, però, non è così sicuro che il colpevole sia il diavolo, perché nota che alcuni cadaveri hanno un segno in comune: la lingua e le dita nere.

E conclude, usando la logica, che sono stati avvelenati: ma da cosa? Viene fuori intanto che Venanzio prima di morire aveva tracciato alcuni appunti con strani segni zodiacali, poi misteriosamente scomparsi.

La risposta deve per forza essere nella biblioteca. Intrufolandosi nottetempo, Adso e Guglielmo finiscono per caso alle soglie del settore chiamato “finis Africae” dove si dice siano custoditi libri segreti, ma non riescono ad entrare.

Il mistero si infittisce, mentre l’unico delitto chiaro sembra essere quello di Severino, ucciso con una sfera armillare (strumento astronomico): accanto al cadavere, infatti, viene sorpreso in stato alterato il cellario Remigio.

Un luogo impervio sui monti... Un’abbazia ma anche un eremo: così Eco ha immaginato il luogo in cui ambientare il romanzo, avendo in mente la Sacra di San Michele. Il regista voleva girare lì il film, ma non fu possibile. Così scelse diversi luoghi, tra cui la Rocca di Calascio, in Abruzzo (qui sotto).

2. La verità sta nel riso

Giunge intanto la delegazione avignonese guidata dal domenicano Bernardo Gui, che ha subito occasione di dar prova della sua fama di spietato inquisitore.

La discussione sulla povertà, trasformatasi in rissa, cede infatti il posto all’urgenza di stanare il demonio e far cessare gli omicidi.

Remigio viene processato, ma cede solo quando il debole Salvatore, dietro tortura, confessa il passato di entrambi come eretici. Allora, dopo una vita di bagordi, ritrova la dignità accollandosi un delitto che con ogni evidenza non ha commesso.

Viene inoltre portata davanti all’inquisitore una ragazza del villaggio sottostante, trovata ad aggirarsi di notte nell’abbazia per darsi ai monaci in cambio di un tozzo di pane. Adso sussulta: l’ha incontrata per caso nelle cucine, gli si è offerta e lui se n’è innamorato. Ma per lei l’accusa è di stregoneria e per tutti e tre la condanna è inevitabile. Mentre il venerabile Jorge è certo dell’ormai prossima venuta dell’Anticristo, Malachia muore, anch’egli con le dita e la lingua macchiate di nero.

Per Guglielmo il quadro a questo punto è chiaro: tutto ruota attorno al libro misterioso. La tentazione di leggerlo in quanto proibito è irrefrenabile, al punto da spingere i dotti monaci a imprudenze e peccati pur di poterlo sfogliare. Adelmo si era concesso a Berengario in cambio della possibilità di averlo tra le mani, ma poi si era suicidato per la vergogna. Gli altri, invece, lo avevano trovato e letto ed erano stati uccisi per questo.

Ma da chi? A questo punto la sola speranza risiede nel decifrare gli arcani appunti di Venanzio, entrare nel “finis Africae” e trovare il libro per impedire che uccida ancora. Nella notte, dunque, Guglielmo e Adso s’intrufolano di nuovo nel labirinto.

Giunti nel tanto sospirato luogo proibito, vi trovano Jorge con il manoscritto: una raccolta di opere sulla comicità e sul riso, tra cui l’unica copia esistente del secondo libro della Poetica di Aristotele. In esso il filosofo sostiene che la commedia sia fonte di conoscenza, anzi una via d’accesso alla Verità. Affermazione pericolosissima, secondo Jorge.

Il rispetto della legge divina, rimarca, si fonda sulla paura: ridendo, si sarebbe riso prima o poi anche di Dio, provocando di conseguenza la fine del terrore e il sovvertimento dell’ordine su di esso fondato. Per proteggere il contenuto del manoscritto, Jorge lo aveva cosparso di veleno: girando le pagine con le dita intinte nella saliva, chiunque lo avesse letto si sarebbe avvelenato da solo.

Scoperta ormai la verità, l’anziano monaco straccia e mastica le pagine avvelenate in modo che il libro muoia con lui. Ma mentre Guglielmo tenta di impedirglielo, la lanterna cade sui manoscritti appiccando il fuoco. Alimentato dalle pergamene e dagli scaffali l’incendio divampa inarrestabile, incenerendo l’intera biblioteca e il suo inestimabile patrimonio di conoscenza.

Il fuoco si propaga al resto dell’abbazia, che arde per tre giorni e tre notti distruggendola completamente. Adso e Guglielmo, schiacciati dal dolore, abbandonano il luogo ormai deserto e le sue macerie fumanti. Anni dopo, l’ormai ex novizio tornerà sul posto e vi troverà solo qualche brandello di libro, che conserverà nella speranza (purtroppo vana) di dare un senso agli eventi che ha vissuto.

Curiosità: Il titolo scelto da Eco è ispirato a un verso, citato alla fine del romanzo, del De contemptu mundi, opera del teologo nominalista Bernardo di Morlas (XII secolo): «Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus» (con una variazione, perché l’originale aveva “Roma” al posto di “rosa”). Significa: «La rosa primigenia esiste solo in quanto nome: noi possediamo nudi nomi». La rosa nel Medioevo riveste una vasta gamma di significati, ma il senso non cambia: non possiamo cogliere la vera essenza delle cose, perché di esse possiamo comprendere solo il nome. Gli altri titoli in lizza erano Adso da Melk e L’abbazia del delitto, ma la scelta operata è sicuramente vincente.

3. Verità e bugie

Anche solo a leggere la trama, gli ingredienti del thriller di successo ci sono tutti: l’ambientazione cupa e gotica, i delitti, una biblioteca labirintica, un libro enigmatico che cela un segreto pericoloso ed è addirittura in grado di uccidere, eretici e streghe, l’Inquisizione con il suo inevitabile corollario di morte, l’Anticristo che incombe con la sua presenza terribile e ossessiva.

A ciò si aggiunge un’accurata ricostruzione di ambienti antichi e suggestivi: l’abbazia medievale con il suo scriptorium, la biblioteca, i balnea (l’eredità romana dei bagni), le fortificazioni.

E poi i monaci, con i loro riti e le loro preghiere, i momenti del vivere quotidiano, la povertà dei contadini che si assiepano attorno al convento, il freddo invernale, le passioni espresse e represse, il dubbio, la cattiveria, l’eresia. Lo scenario è popolato da personaggi brulicanti, molti dei quali inventati ma ugualmente plausibili.

Il protagonista Guglielmo da Baskerville, ad esempio, ricalca perfettamente lo Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle: la sua provenienza, non a caso, ammicca al Mastino dei Baskerville, mentre il suo assistente Adso è modellato su Watson. Nel nome, inoltre, egli allude al teologo francescano Guglielmo di Ockham, anch’egli inglese e contemporaneo agli eventi narrati (visse tra il 1285 e il 1347).

Ma le similitudini non si fermano qui. Ockham, più volte citato dai monaci nelle loro diatribe, era convinto dell’indipendenza di fede e ragione e che l’unica conoscenza possibile fosse quella dell’individuo: posizioni che negavano il sistema teologico scolastico allora prevalente e che gli costarono anche l’accusa di eresia.

Tra le altre cose, partecipò alla disputa sulla povertà, aderendo alle tesi di Michele da Cesena e sostenendo che le comunità cristiane potessero avere in uso dei beni ma non potessero possederli, al contrario di quanto diceva il corrotto papato avignonese.

L’antagonista, il venerabile Jorge da Burgos, è invece, in un divertente gioco di parole per antifrasi, l’alter ego di Jorge Luis Borges, il grande intellettuale argentino che, come lui, in età avanzata divenne cieco. L’equazione, da Eco stesso enunciata, è «biblioteca più cieco non può che dare Borges», anche se nel romanzo egli assume un carattere malefico del tutto assente nel Borges reale.

Accanto ai personaggi d’invenzione ne troviamo altri storicamente esistiti e con ruoli importanti, come l’inquisitore domenicano Bernardo Gui, il francescano Michele da Cesena, il mistico Ubertino da Casale: la loro funzione è quella di creare una cornice reale, in cui le vicende sono inquadrate e si svolgono seguendo uno schema plausibile.

Alcuni errori del romanzo sono voluti, come spiega l’autore nella premessa: si devono a interpolazioni del testo avvenute nei secoli successivi. Altri, però, sono frutto d’imprecisioni, emendate nella revisione che Eco pubblicò nel 2011. Eccoli:

• Jorge dice a Guglielmo che san Francesco «imitava con un pezzo di legno i movimenti di chi suona il violino», ma lo strumento a quei tempi non era stato ancora inventato.

• Si cita una pietanza a base di «carne di pecora con salsa cruda di peperoni», ma questi giunsero in Europa solo con la scoperta dell’America. Così come la zucca, che compare nella visione di Adso.

• Adso afferma di aver fatto qualcosa in “pochi secondi”, ma all’epoca non si suddivideva affatto il tempo in minuti secondi.

Nella foto sotto, il fascino di un microcosmo. L’abbazia racchiude nel suo silenzio il lento scorrere della vita monacale medievale: dalla chiesa alle celle, dai banchi dello scriptorium in cui si scrive e si studia alle parti comuni dove si mangia, si lavora e si medita.

4. Un successo mondiale

Quando decise di mettersi al lavoro, Eco passò un anno intero a fare ricerche per trovare lo scenario ideale in cui ambientare il romanzo.

Frequentò soprattutto l’abbazia svizzera di San Gallo, la cui ricca biblioteca setacciò in lungo e in largo consultando manoscritti, disegnando e facendo un gran numero di schizzi.

Se per lo scriptorium tenne come modello la struttura di quello di San Colombano di Bobbio, nel piacentino, per l’abbazia aveva in mente la piemontese Sacra di San Michele, che sorge su uno sperone di roccia all’imbocco della Val di Susa.

Quando si trattò di fare il film, però, risultò troppo costoso e difficile trasportare un’intera troupe cinematografica in un luogo tanto impervio. Così il regista Annaud preferì ricostruire l’edificio, ispirato nelle sue torri a Castel del Monte, su una collina nei pressi di Roma.

Per gli interni si avvalse invece del monastero tedesco di Kloster Eberbach, nei dintorni di Francoforte, mentre per gli esterni di apertura e chiusura utilizzò la rocca di Calascio, in Abruzzo.

Quanto alla biblioteca, la struttura immaginata da Eco era semplice, con un solo piano (è posta al terzo e ultimo piano dell’Edificio, che ospita anche cucine e scriptorium), come nei labirinti che compaiono nelle fonti classiche o nelle incisioni lungo i percorsi di pellegrinaggio quali la via Francigena. Annaud preferì invece ispirarsi alle scale claustrofobiche e inestricabili immaginate da Giovanni Battista Piranesi per le sue Carceri.

Le scenografie di Dante Ferretti fecero il resto e il film fu girato in sedici settimane. Il set, privo di riscaldamento, fu allestito a Cinecittà: per rendere l’atmosfera plumbea di un’abbazia medievale montana alle prese con i rigori di fine novembre, il regista chiese agli attori di camminare scalzi per tutto il tempo.

Gli animali furono fatti “rinsecchire” tenendoli a dieta, per rendere ancora più realistica un’epoca di crisi economica ed alimentare come quella di inizio Trecento.

La fase di preproduzione durò cinque anni, nel corso dei quali la sceneggiatura fu riscritta ben quindici volte, e gli oggetti di scena e i manoscritti furono meticolosamente ricostruiti in laboratorio da artigiani specializzati.

Questa cura del dettaglio non ha impedito però al regista di concedersi ampie licenze rispetto al testo, a cominciare dalla semplificazione della trama e dalla rimozione delle discussioni di carattere teologico che avrebbero appesantito oltremodo lo svolgersi dell’azione.

I personaggi, soprattutto quelli “negativi” come Bernardo Gui e il venerabile Jorge, sono molto più schematici. Il primo, oltretutto, viene fatto morire durante una sommossa, il che è un falso storico, al pari dell’abito di Ubertino da Casale, in quest’epoca già passato dai francescani ai benedettini.

Altri personaggi sono completamente soppressi. Nel film, ma non nel romanzo, sono introdotti sia il rogo sia l’incontro finale, ancorché fugace e momentaneo, tra Adso e la fanciulla amata prima che il giovane si allontani per sempre. Sembra evidente che libro e film, come spesso accade, siano due cose diverse.

Ciò non impedì a Eco di apprezzare il lavoro del regista: grazie a una clausola contrattuale poté vedere il film in anteprima con facoltà di rifiutarsi di metterci il nome nel caso non lo avesse soddisfatto. Invece gli piacque e fu un trionfo.

Costato 17 milioni di dollari, ne incassò oltre 77 vincendo anche numerosi premi internazionali, tra cui quattro David di Donatello, tre Nastri d’argento e due Bafta.

Quando passò su Rai 1, nel 1988, fece il record d’ascolti, inchiodando davanti allo schermo 14.672.000 telespettatori, e per ben tredici anni rimase il film più visto in tv, superato solo, nel 2001, da La vita è bella di Roberto Benigni.

5. Un solo libro, tanti livelli di lettura

Il nome della rosa si offre a molti livelli di lettura, che sottende come in un gioco di specchi. Certo, il più evidente è costituito dalla trama da romanzo giallo di ambientazione storica.

Ma il libro è molto più di questo. Innanzitutto è un’opera che i lettori colti amano perché contiene un rimando continuo ad altri testi: un libro “fatto di altri libri”, in cui il compiacimento erudito si fonde con il gusto per il particolare (emblematico l’elogio dell’elenco) che pochi possono cogliere e ancora meno riescono ad apprezzare nella sua interezza.

È dunque un libro incomprensibile e snob? Non proprio. Lasciamo stare chi ha voluto attualizzare la storia e ha scorto nella diatriba sulla povertà tra corte avignonese e francescani la riproposizione, in chiave allegorica, della disputa tra conservatori e rivoluzionari che ha caratterizzato gli anni della contestazione, con tanto di dolciniani eretici a rivestire lo scomodo ruolo dei gruppi extraparlamentari.

Di certo emerge chiara e netta la visione laica e nichilista di un intellettuale per il quale «la saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel non crearne mai». Non a caso, Eco ambienta il romanzo proprio nel momento cruciale del passaggio dal Medioevo dei dogmi e delle superstizioni, rappresentati da Jorge, a quello, incarnato da Guglielmo, della ricerca e della conoscenza condotte attraverso l’empirismo: la base del metodo scientifico che di lì a poco riuscirà ad affermarsi con l’Umanesimo e il Rinascimento.

Questa impostazione, ovviamente, fornì il destro ai cattolici per criticare una visione del Medioevo (sono parole dello scrittore e studioso Massimo Introvigne) «falsificato ed elevato a “simbolo ideologico”; i temi della più trita polemica anticattolica di sempre, il cui scopo “positivo” si compendia nell’apologia della modernità come carattere specifico del mondo contemporaneo».

Di certo, nel Medioevo di Eco, se Dio c’è appare lontano anni luce da noi, indifferente ai fatti che ci riguardano e fissato nel suo tradizionale ruolo veterotestamentario di giudice: non ha l’aspetto, enfatizzato proprio dai francescani, di una divinità che si è fatta carne e sangue e si è resa compartecipe del destino dell’uomo. Sul mondo domina un cupo senso di angoscia e di paura soffocante e ogni tentativo di uscire da questa cappa di piombo pare inesorabilmente destinato alla sconfitta.

La Chiesa stessa, che di Dio dovrebbe essere tramite in Terra, nel libro è degradata a mero luogo di mercificazione dei beni spirituali e di inutili scontri su temi stucchevoli. La Verità non è conoscibile, al massimo lo sono i segni, che però non hanno in sé alcuna essenza, quindi sono vuoti. Di più, sembra dirci lo stesso Adso alla fine dei suoi giorni (ed Eco con lui) che la Verità non esiste affatto. E quindi non esiste nemmeno Dio.

Nel suo freddo scriptorium, il monaco ormai decrepito vede la morte e la accoglie con queste meste parole: «Sprofonderò nella tenebra divina, in un silenzio muto e in una unione ineffabile, e in questo sprofondarsi andrà perduta ogni eguaglianza e ogni disuguaglianza, e in quell’abisso il mio spirito perderà se stesso, e non conoscerà né l’uguale né il disuguale, né altro: e saranno dimenticate tutte le differenze, sarò nel fondamento semplice, nel deserto silenzioso dove mai si vide diversità, nell’intimo dove nessuno si trova nel proprio luogo. Cadrò nella divinità silenziosa e disabitata dove non c’è opera né immagine».

È anacronistico, forse, voler attribuire a un uomo medievale una sensibilità nichilista squisitamente novecentesca. Gli spunti di riflessione sui falsi idoli, sulla pelosa carità che maschera una cupidigia reale, su chi costruisce le sue fortune sfruttando l’ignoranza altrui, nonché sull’eterno conflitto tra fede e ragione, tra libero e servo arbitrio, tra giogo oscurantista e libertà di coscienza, erano e restano, invece, drammaticamente attuali.

Per la figura del monaco cieco e visionario, Eco si ispira al grande scrittore e intellettuale argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), foto sotto, anche lui esperto di Medioevo. E un po’ lo maltratta, non senza qualche sottinteso di carattere politico: Borges era un noto conservatore, Eco un acceso progressista.

Note

Un mare di citazioni, sia colte sia popolari

Le citazioni in latino sono moltissime (e ce n’è qualcuna anche in greco), per la maggior parte tratte dalle Sacre Scritture, dagli scritti dei Padri del- la Chiesa o dai trattati dei teologi medievali. Vediamone alcune:

• Il libro inizia citando il Vangelo di san Giovanni (1,1): «In principo era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio».

• Subito dopo si legge: «Videmus nunc per speculum et in aenigmate» (Ora vediamo come attraverso uno specchio, in maniera confusa») citazione dalla Prima lettera di san Paolo ai Corinzi (13,12): l’allusione è al fatto che gli specchi del tempo erano lastre di metallo levigato che non riflettevano bene come quelli di oggi.

• L’episodio in cui Adso racconta il suo incontro d’amore con la ragazza nella cucina dell’abbazia si conclude con queste parole: «Lanciai un urlo e caddi come cade un corpo morto». Una palese citazione dalla Divina Commedia (Inferno V, 142: «,»), tanto più che il verso chiude l’episodio di Paolo e Francesca, dove i due scontano il loro amore adultero.

• Quando Adso ricorda la sua esperienza amorosa, cita più volte il Cantico dei cantici, testo biblico che parla metaforicamente di due amanti che si cercano, da sempre interpretati come allegoria dell’anima alla ricerca di Dio.

• La visione di Adso nel sesto giorno ricalca le immagini della Coena Cypriani, strano racconto (forse del V-VI secolo) che fa la parodia delle nozze di Cana e dell’Ultima cena descritte nel Nuovo Testamento, unendole alla profanissima cena di Trimalcione del Satyricon di Petronio. Il risultato è un’accozzaglia d’immagini grottesche e imbarazzanti, atte a suscitare il riso (non a caso il testo è citato più volte nel romanzo come “libro scandaloso”).

• Sempre nella stessa visione compaiono due frasi considerate tra i primissimi documenti del volgare italiano: «Traete, filii de puta!», ispirata all’iscrizione dell’XI secolo conservata nella basilica di San Clemente al Laterano a Roma, e «Sao ko kelle terre per kelle fini ke ki kontene», dal placito di Capua datato 960.