Gli ultimi sorrisi del 35° presidente Usa, il tailleur rosa di sua moglie Jacqueline e “quella” finestra al sesto piano: nella memoria collettiva rimangono alcune precise immagini del giorno in cui, si dice spesso, si chiuse la (presunta) età dell’innocenza dell’America progressista e visionaria di Kennedy.

Una fine traumatica, sancita, alle 13:33 del 22 novembre 1963, dalle parole rivolte dal segretario della Casa Bianca, Malcolm Kilduff, ai giornalisti riuniti nella sala conferenze del Parkland Hospital di Dallas: “Il presidente John Fitzgerald Kennedy è morto oggi, approssimativamente alle 1:00 p.m., qui a Dallas. È morto per una ferita di arma da fuoco al cervello. Per […] ora non ho altri particolari”.

Da allora sono state raccolte innumerevoli prove e testimonianze, interrogate centinaia di persone, elaborate decine di ipotesi e altrettante ricostruzioni dei fatti di quel terribile giorno.

Eppure non esiste una verità condivisa: perché John Fitzgerald Kennedy venne ucciso? Chi volle la sua morte? E perché, come recita il titolo italiano del discusso film di Oliver Stone, JFK è “un caso ancora aperto”?

cco la ricostruzione dei fatti, tra documenti desecretati e teorie vecchie e nuove.

1. POLEMICHE E MINACCE

Quel venerdì mattina del 1963, l’Air Force One atterrò all’aeroporto di Love Field (Dallas).

Kennedy sbarcò e prese posto accanto a sua moglie sulla Lincoln Continental a cui, per “stare a diretto contatto con la gente”, aveva fatto togliere la capote antiproiettile.

Il corteo presidenziale si mise in moto puntuale, alle 11:45, salutato da una folla via via più numerosa. Lungo la strada, il presidente si era voluto fermare a stringere mani di suore e bambini.

In fondo era per questo che, pur controvoglia, aveva deciso di affrontare quel breve viaggio in Texas: raccogliere fondi e guadagnare consensi, in vista delle presidenziali del 1964.

Nonostante l’orientamento conservatore del Texas, Kennedy non voleva rinunciare in partenza a conquistare uno Stato chiave che assegnava ben 25 voti elettorali. L’atmosfera, però, non era tranquilla. Il giorno prima, Dallas era stata tappezzata di volantini stile vecchio west, con la foto del presidente “ricercato per attività di tradimento contro gli Stati Uniti”.

E quella mattina, dalle colonne del Dallas Morning News, tre uomini d’affari, membri dell’associazione politica ultraconservatrice John Birch Society, lo accusavano di essere “amico dei comunisti”, su una pagina a pagamento intitolata “Benvenuto Sig. Kennedy”, e listata a lutto.

Niente di inaspettato: da mesi, sostenitori locali e membri del Partito democratico sconsigliavano quel viaggio. Alcune segnalazioni di minacce non furono neppure portate all’attenzione di Kennedy, perché i suoi collaboratori e perfino suo fratello Robert, procuratore generale degli Stati Uniti e referente dell’Fbi, ritenevano che non avrebbe dato loro peso.

Avrebbe infatti ritenuto controproducente, da un punto di vista politico, escludere dal suo itinerario una metropoli come Dallas.

Nella foto sotto, il vicepresidente Lyndon B. Johnson, Jacqueline e John F. Kennedy durante una colazione a Fort Worth (Texas), la mattina dell'assassinio del presidente, il 22 novembre 1963.

2. IL PAESE DEI MATTI

Il presidente era coraggioso, non inconsapevole. “Oggi andiamo nel paese dei matti. Comunque, nessuno può impedire a qualcuno di spararmi con un fucile da una finestra: quindi, perché preoccuparsi?”, aveva detto a sua moglie quella stessa mattina, lasciando la suite 850 dell’Hotel Texas di Fort Worth.

Ma da preoccuparsi ce n’era, eccome. Dopotutto, come se non bastasse la Guerra (non troppo) fredda con l’Urss, la lista dei suoi principali nemici era molto affollata.

Dai petrolieri texani, minacciati da un progettato aumento delle tasse, ai suprematisti bianchi del Sud, che aborrivano le sue misure contro la segregazione razziale; dalle componenti “deviate” di Cia, Fbi e Secret Service a loro legate, contrarie all’apertura di una fase di distensione nei rapporti con l’Unione Sovietica, al complesso militare-industriale che temeva la fine dell’intervento in Vietnam e delle conseguenti, lucrose commesse; dagli anticastristi delusi dal fallito sbarco statunitense nella Baia dei Porci (Cuba), ai castristi desiderosi di vendicare i tentativi statunitensi di rovesciare Fidel Castro.

Dunque, meglio essere fatalisti. Sotto, l’assassino Lee Harvey Oswald nella foto segnaletica.

“Manca poco”, pensò probabilmente con sollievo il presidente, quando la limousine entrò in Dealey Plaza, alle 12:29. All’ultimo, il percorso originale era stato modificato, perciò, invece di proseguire su Main Street, il corteo svoltò a destra, su Houston Street, e rallentò di fronte al palazzo del Texas Book School Depository, immettendosi, a sinistra, su Elm Street.

Da poco più di un mese, in quel deposito di libri lavorava un nuovo magazziniere: un tipo freddo e taciturno, ex tiratore sceltissimo dei Marines con l’ossessione delle armi e della rivoluzione.

Nella foto sotto, l’assassino Lee Harvey Oswald ritratto con il fucile Mannlicher-Carcano usato poi per uccidere il presidente.

Si chiamava Lee Harvey Oswald e quella mattina si era fatto accompagnare al lavoro da un vicino di casa, portando con sé, smontato, un fucile Mannlicher-Carcano: l’aveva acquistato a 10 dollari e se l’era fatto recapitare a una casella postale registrata sotto lo pseudonimo di Alex Hidell (storpiatura del nome del suo idolo: Fidel).

Nascosto fra gli scatoloni, al sesto piano del magazzino, Oswald montò l’arma davanti alla finestra dalla quale, alle 12:30, partì il primo proiettile.

3. KILLER SOLITARIO?

Kennedy sta sorridendo e salutando, quando sente il primo colpo. Cos’è stato? Uno sparo. Poi un altro: il presidente porta le mani alla gola, Jacqueline si china verso di lui.

Cinque secondi, che sembrano eterni, poi la testa di John esplode, schizzando sangue e materia cerebrale sul bagagliaio della limousine.

La first lady si lancia all’indietro, come per recuperarne almeno un po’, l’abito rosa macchiato dal sangue di suo marito. Gli ultimi istanti di vita di JFK rimangono impressi sulla pellicola 8 millimetri della cinepresa amatoriale del sarto Abraham Zapruder.

Mentre i poliziotti perlustrano palazzi, interrogano testimoni e requisiscono rullini, la corsa della limousine presidenziale prosegue verso il Parkland Hospital, dove al medico non resta che attendere l’arrivo del prete per dichiarare il decesso del presidente.

Un’ora dopo, intorno alle 14, Oswald viene trascinato nella centrale di polizia di Dallas. Sul viso, un indecifrabile sorriso da Gioconda. Sorrisetto immortalato anche nella foto che lo ritrae, due giorni dopo, durante il trasferimento verso la prigione della contea, un attimo prima di essere freddato con un proiettile all’addome sparato da Jack Ruby.

Mitomane e gestore di un night club con frequentazioni mafiose, Ruby disse di averlo fatto per la first lady. Ma Oswald, che si era definito un “comunista e ammiratore di Fidel Castro”, ai giornalisti aveva rivelato di essere solo “il capro espiatorio”: ecco il soffio di vento che attizzò le braci del complottismo.

Fin dalla metà del Settecento, le ipotesi di cospirazione negli Stati Uniti sono diventate una “tradizione nazionale” per cercare di razionalizzare vicende inspiegabili e incomprensibili. L’omicidio di Kennedy è uno di questi casi: sembrava impossibile che un pazzoide frustrato come Oswald avesse potuto assassinare da solo quella che avrebbe dovuto essere la persona più protetta al mondo.

Eppure, dopo 10 mesi di indagini, fu questo il verdetto della Commissione Warren, guidata dall’omonimo presidente della Corte Suprema, chiamata a indagare sull’assassinio dal neopresidente Lindon Johnson.

Johnson sembrava il primo a credere che Oswald non avesse agito da solo e che Kennedy fosse stato vittima di un complotto.

Riteneva che i mandanti dell’assassinio fossero Castro o Krusciov. Sia aWarren sia a un altro membro della commissione d’inchiesta, confidò che sarebbe potuta scoppiare una guerra nucleare se fosse stato appurato un coinvolgimento di Mosca o dell’Avana nell’omicidio di Kennedy.

Johnson cercò, in quel modo, di manipolare il risultato finale dell’inchiesta? O volle soltanto drammatizzare gli eventi, per convincere quei due autorevoli membri a entrare nella commissione? Non è possibile stabilirlo.

In ogni caso, guerra nucleare scampata. Ma agli Americani non bastò. Il problema principale della Commissione Warren fu la metodologia seguita nell’inchiesta.

La commissione non si avvalse di investigatori indipendenti, ma acquisì prove e informazioni attraverso l’Fbi e la Cia e, pertanto, provocò un possibile conflitto di interessi che minò la credibilità delle sue conclusioni.

Entrambe le agenzie infatti erano parte in causa nella vicenda, perché potenzialmente implicate nella congiura.

4. COSPIRAZIONISMI

A rendere più sospettosi i dietrologi c’era il fatto che i documenti sulle indagini erano stati secretati, come pure i nastri dell’intervista-confessione in cui Jacqueline si diceva convinta che dietro l’assassinio del marito ci fosse un complotto organizzato dal vicepresidente Johnson insieme alla lobby texana di petrolieri e industriali.

“Dagli amici mi guardi Iddio, che ai nemici ci penso io”, dice il proverbio. E John di presunti “amici” ne aveva parecchi. È certo che il vicepresidente detestava Kennedy a livello personale e pensava che non lo avrebbe ricandidato alla vicepresidenza, nel 1964.

Del risentimento albergava anche nell’ex direttore della Cia, Allen Dulles, silurato nel 1961, e nel capo dell’Fbi, J. Edgar Hoover, con cui i rapporti erano tesi. Insomma, bastava rovistare tra i panni sporchi della Casa Bianca, per capire il progressivo aumento dei sostenitori della tesi del complotto.

Nel 1975, dopo la prima messa in onda televisiva del filmato di Zapruder, ben l’81% della popolazione credeva che Kennedy fosse stato vittima di una cospirazione. Per fronteggiare la protesta pubblica, il 94° Congresso americano istituì una seconda commissione, l’House Select Committee on Assassinations (Hsca). Ma nuova inchiesta, nuovi dubbi. Secondo l’Hsca, Kennedy era stato ucciso da Oswald.

I colpi sparati, però, sarebbero stati 4, con l’aiuto di un secondo cecchino, in una probabile cospirazione i cui membri rimanevano sconosciuti. Dalla rosa dei sospettati furono esclusi l’Urss, Cuba, l’Fbi, la Cia, il Secret Service e gruppi criminali, ma non ipotetici “cani sciolti” delle stesse organizzazioni.

Una bella pagnotta per i denti dei cercatori di verità non ufficiali. Da allora, non c’è accordo neppure sul numero dei proiettili sparati o dei cecchini e non si contano le ipotesi basate su vere o presunte incongruenze o sulle diverse interpretazioni di prove e testimonianze via via rese pubbliche.

5. E LA MAFIA? SENZA PROVE

Come non lasciarsi sedurre, poi, da certe rivelazioni tardive? Per esempio quella del “difensore della mafia” Frank Ragano, avvocato di Jimmy Hoffa, presidente corrotto del sindacato degli autotrasportatori, e dei due boss italoamericani Santo Trafficante jr e Carlos Marcello. Danneggiati nei loro loschi affari dalle indagini dei fratelli Kennedy, secondo Ragano sarebbero i responsabili della morte di John.

Il legale lo scrisse nella sua autobiografia, pubblicata nel 1994: anno in cui, dal carcere, James Files, autista e bodyguard del mafioso italoamericano Charles Nicoletti, raccontò di aver sparato il colpo mortale al presidente, in una complessa operazione, pianificata dalla Cia e da Sam Giancana, il boss della malavita di Chicago.

Ne avrebbe fatto parte anche Oswald, incastrato dai complici e messo a tacere da Ruby. Due possibili verità, invalidate però dai tabulati telefonici. Nessuno degli assertori dell’esistenza di un complotto contro Kennedy ha mai prodotto prove convincenti.

Di contro, il giornalista Gerald Posner ha confutato in modo sistematico tutte le tesi complottistiche elaborate fino all’inizio degli Anni ’90. In questo modo ha corroborato le conclusioni della Commissione Warner, che, tutto sommato, finiscono per risultare le più probabili. Soprattutto alla luce dei resoconti governativi sui rapporti di Oswald con l’ambasciata sovietica e quella cubana di Città del Messico, resi pubblici nel 2021.

Poche settimane prima di quel 22 novembre, l’ex marine, che in Urss aveva vissuto da rifugiato politico tra il 1959 e il 1962, incontrò un diplomatico sovietico e parlò al telefono con un agente del Kgb: Fbi e Cia sapevano, ma non ritennero importante l’informazione. E forse è proprio questo il motivo di tanti misteri.

Non ultima la decisione presa dal presidente Trump e in seguito da Biden, di mantenere il segreto, per “ragioni di sicurezza nazionale”, su poche migliaia di file (il 3% del totale, dopo la desecretazione, nel dicembre del 2022, di altri 13.173 documenti).

Può darsi che qualche informatore della Cia e dell’Fbi sia ancora vivo e che le agenzie intendano proteggerne l’identità. Ma è ragionevole ipotizzare che l’Fbi e la Cia abbiano indotto i presidenti a conservare il segreto, perché i dossier potrebbero dimostrare la negligenza e l’imperizia nel loro operato.

Per esempio l’eccessiva preoccupazione per le minacce provenienti da gruppi di estremisti conservatori, a fronte di una certa disattenzione per i possibili attentatori di orientamento opposto. Quelli come Oswald.

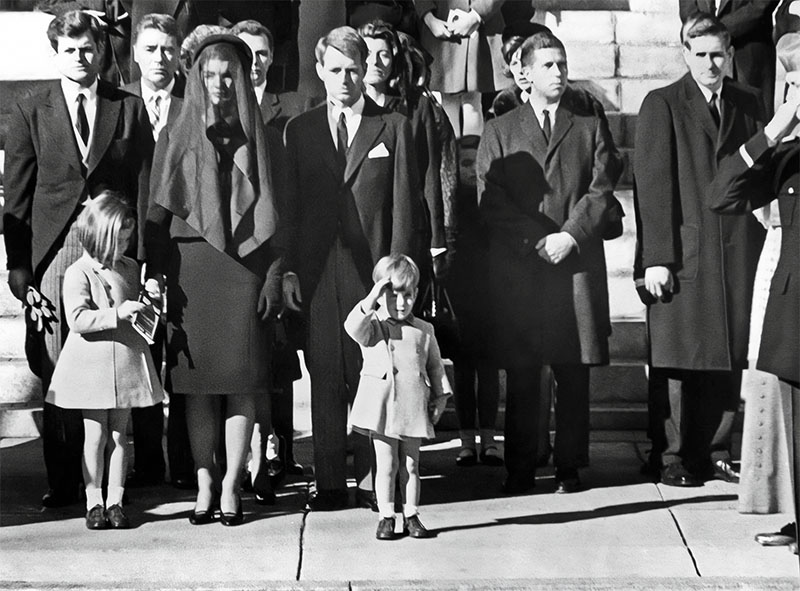

Nella foto sotto, l'ultimo saluto. Il funerale di Kennedy a Washington il 25 novembre 1963. In mezzo ai due fratelli Kennedy, Ted e Bob, la first lady e davanti i figli, Caroline (6 anni) e John John (3 anni), che fa il saluto militare.