«L’amore è cieco», «Né con te, né senza di te», «La religione è l’oppio dei popoli»…

Abbiamo raccolto 12 modi di dire oggi sulla bocca di tutti e ricostruito la loro origine. Scopriamola insieme.

1. «Dio me l’ha data, guai a chi me la tocca» e «Il dado è tratto»

- «Dio me l’ha data, guai a chi me la tocca»

È il 26 maggio 1805 e nel Duomo di Milano Napoleone Bonaparte sta per essere incoronato re d’Italia con la Corona Ferrea, un antico diadema formato da sei lamine d’oro, ornato con 46 gemme e dotato all’interno di una lamina circolare di metallo che, secondo la leggenda, sarebbe stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi di Cristo.

In passato, questa sacra corona ha cinto il capo di Carlo Magno (nel 775) e Federico I “Barbarossa” (nel 1158).

L’incoronazione è una cerimonia sontuosa, lunga e complessa: ai cori trionfali, eseguiti da oltre duecentocinquanta strumentisti, si alternano le preghiere e i riti, orchestrati dal cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, affiancato da 16 vescovi e 10 vicari.

Napoleone, sotto un baldacchino sorretto da canonici, assiste impaziente. Finalmente arriva il momento tanto atteso: il cardinale si avvicina alla Corona Ferrea per posargliela sul capo, ma lui, più rapido, l’afferra con le proprie mani e se la mette in testa con le parole: «Dio me l’ha data, guai a chi me la tocca».

- «Il dado è tratto»

La frase è stata pronunciata da Giulio Cesare, celebre condottiero e uomo politico dell’antica Roma, il 10 gennaio del 49 a.C., passando il fiume Rubicone.

Dopo aver riportato la vittoria nella guerra di Gallia, Giulio Cesare riceve dal Senato di Roma l’ordine di deporre le armi e di rientrare nella capitale come privato cittadino.

Cesare, consapevole del proprio potere e per nulla intenzionato a rinunciarvi, si rifiuta di obbedire e viene perciò dichiarato nemico della Repubblica.

Alla testa delle sue truppe - una legione formata da 5mila fanti e 300 cavalieri - si mette in marcia verso Roma e giunge al fiume Rubicone, un corso d’acqua oggi in provincia di Forlì che all’epoca segnava un importante confine: quello che un generale romano non poteva oltrepassare in armi senza il permesso del Senato.

Cesare si ferma un istante sulla riva: sa che attraversare il fiume, violando così la legge di Roma, significa scatenare una guerra civile.

Consapevole di questo, attraversa il Rubicone pronunciando le famose parole «Alea iacta est (Il dado è tratto)». Ovvero: ho preso la mia decisione e sono pronto ad affrontare le conseguenze.

2. «Dopo di noi il diluvio», «Finché c’è vita, c’è speranza» e «O Roma, o morte»

- «Dopo di noi il diluvio»

La celebre battuta è storicamente attribuita a Jeanne Antoinette Poisson, marchesa di Pompadour (1721-1764), bellissima e colta favorita del re di Francia Luigi XV.

Si dice che la Marchesa abbia pronunciato le parole per consolare il re, amareggiato dalle terribili conseguenze che i suoi ministri temevano potessero derivare dalla disfatta di Rossbach, la battaglia con cui, il 5 novembre 1757, il re di Prussia Federico il Grande aveva sconfitto francesi e austriaci (Guerra dei sette anni).

Il “diluvio” cui accenna la favorita va inteso come la catastrofe biblica che coinvolse Noè. Il senso della frase è dunque il seguente: «Chi se ne importa di quel che succederà in futuro, quando noi non ci saremo più! Che venga pure una catastrofe».

Ancora oggi, la battuta è usata come espressione di aristocratico menefreghismo.

- «Finché c’è vita, c’è speranza»

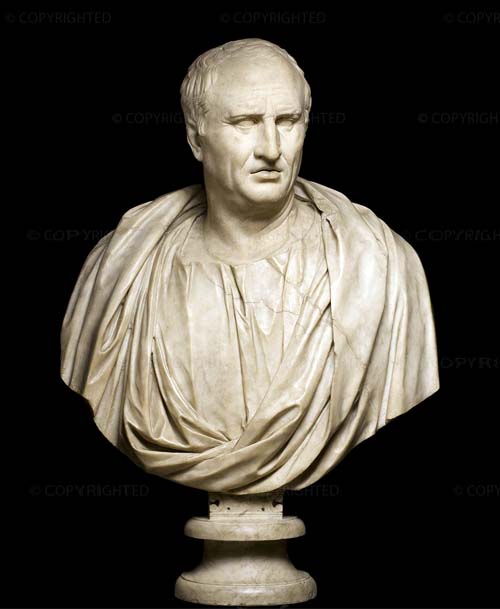

Sembra un proverbio ma non lo è: questo celeberrimo motto è stato coniato da Marco Tullio Cicerone (106/43 a.C.), uno dei massimi letterati dell’antica Roma, ed è contenuto nelle Epistulae ad Atticum, le lettere indirizzate all’amico Tito Pomponio Attico. In realtà la frase completa di Cicerone è la seguente: «Aegroto dum anima est, spes est (Sono malato, ma finché c’è anima, c’è speranza)».

L’aforista italiano Giovanni Soriano ha amaramente parafrasato il motto di Cicerone trasformandolo in Finché c’è vita non c’è speranza, titolo con il quale ha pubblicato nel 2010 il suo Diario aforistico 2003-2009.

- «O Roma, o morte»

È il 20 luglio 1862 e nella chiesa di Maria Vergine Immacolata, a Marsala (Trapani), Giuseppe Garibaldi (1807-1882) conia il celebre motto.

Gli ultimi due anni sono stati densi per lui e per la storia d’Italia: il 6 maggio 1860, era partito da Quarto con i suoi Mille per conquistare il Regno delle Due Sicilie.

Il 7 settembre era entrato vittorioso a Napoli e il 26 ottobre aveva partecipato allo storico incontro a Teano con Vittorio Emanuele II, re di Sardegna e il 17 marzo 1861 era stato proclamato il Regno d’Italia con capitale Torino. Roma era ancora nelle mani dello Stato Pontificio.

È proprio nell’intento di liberare Roma che Garibaldi lancia il grido di guerra «O Roma, o morte» e nel giro di pochi giorni parte dalla Sicilia con 2mila Camicie rosse volontarie.

Il 29 agosto, tuttavia, è fermato sull’Aspromonte dall’esercito regio che lo ferisce e prende prigioniero. Il sogno di Roma capitale d’Italia dovrà aspettare sino al 1870-71.

3. «Date a Cesare quel che è di Cesare» e «La religione è l’oppio dei popoli»

- «Date a Cesare quel che è di Cesare»

«Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio»: queste parole sono state attribuite a Gesù dai tre Vangeli sinottici (Matteo 22, 21; Marco 12, 17; Luca 20, 25) e da alcuni Vangeli apocrifi, tra cui il Vangelo di Tommaso (100, 2-3).

Secondo la versione dei Sinottici, alcuni farisei cercano di cogliere in fallo Gesù ponendogli una questione spinosa: «È lecito o no pagare il tributo a Cesare?».

Occorre sapere che in questo contesto Cesare è il titolo che spetta a ogni imperatore romano, padrone della Palestina.

Quello che i farisei chiedono è dunque se gli Ebrei debbano pagare le tasse imposte dagli oppressori romani. Rispondendo sì, Gesù rischia di alienarsi il sostegno del popolo che odia i Romani, rispondendo no, rischia di essere arrestato per insubordinazione.

Gesù risponde con queste sibilline parole e, secondo i commentatori biblici, distingue tra la sovranità spirituale esercitata da Dio e la sovranità politica esercitata dai Romani, invitando i suoi seguaci a non confondere i due piani.

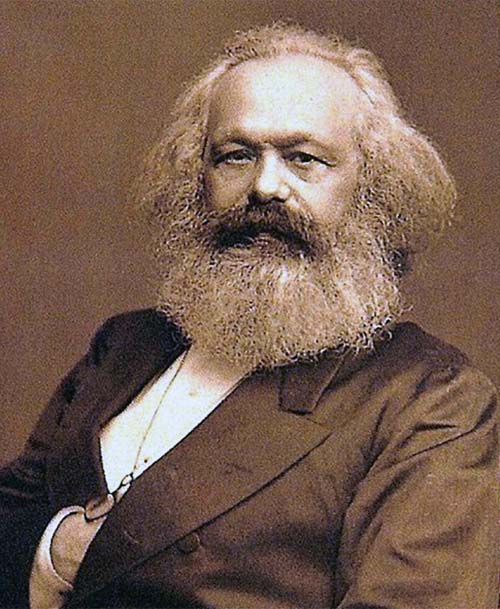

- «La religione è l’oppio dei popoli»

Questa celebre affermazione è del filosofo tedesco Karl Marx (1818-1883) che nell’opera intitolata Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (1844) ha scritto: «La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli».

Marx intendeva mettere in luce il ruolo anestetico e consolatorio svolto dalla religione nelle società industrializzate, segnate da una profonda ingiustizia sociale: pochissimi individui detengono il potere economico e politico, mentre la maggior parte vive in condizioni economiche indegne e al limite della sopravvivenza.

Gli strati più umili e sfruttati della popolazione, tuttavia, non si ribellano ma accettano questo stato di cose e giustificano la propria miseria, spinti da pseudo-motivazioni religiose.

Vale la pena infine citare la battuta di Ennio Flaiano (1910-1972), scrittore, sceneggiatore e grande aforista italiano che in Don’t Forget (1967-72) ha scritto parafrasando Marx e denunciando la capillare diffusione post-moderna del consumo di droga: «L’oppio è ormai la religione dei popoli».

4. «Pecunia non olet» e «L'amore è cieco»

- «Pecunia non olet»

L’espressione latina significa letteralmente “il denaro non puzza”.

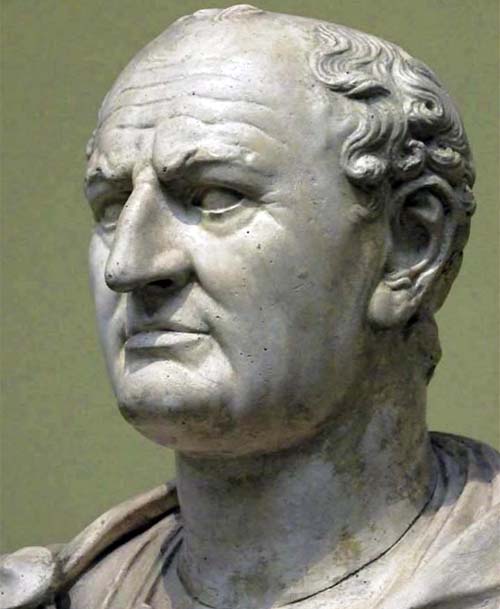

L’origine di questo detto è assai antica e risale all’imperatore Vespasiano (9-79 d.C.) che, giunto sul trono, vara nuove tasse per risanare le finanze dell'impero, e fra queste, impone una tassa sui servizi igienici, i cosiddetti “vespasiani”, e sulla pipì che vi viene raccolta.

Occorre sapere che nella Roma dell’epoca solo le grandi ville dei ricchi sono dotate di latrine. I cittadini devono recarsi in una delle 144 latrine pubbliche o in quelle gestite da privati.

Questi ultimi aumentano i propri guadagni vendendo l’urina ai conciatori di pelli che ne ricavano l’ammoniaca per la concia.

Ebbene, Vespasiano impone ai gestori di latrine private il pagamento di un’imposta detta centesima venalium che nel giro di poco tempo si rivela una vera manna per le casse imperiali.

Rimproverato dal figlio Tito per il fatto di ricavare denaro dalla pipì, l’imperatore prende un mucchio di monete d’oro provenienti dall’imposta e le mette sotto il naso del figlio, esclamando: «Pecunia non olet».

- «L'amore è cieco»

Amor caecus: questa è la formulazione originale, in latino, del detto, ancora oggi assai popolare, secondo cui l’amore è cieco.

La paternità dell’asserzione va al grande commediografo romano Tito Maccio Plauto (255-184 a.C.) che la inserisce nella sua commedia capolavoro, il Miles gloriosus (Il soldato spaccone).

Qualche decennio più tardi, l’idea è ripresa dal celebre poeta Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.) nelle sue Odi (Carmina, in latino) e da molti altri, così da trasformarsi in una sorta di verità popolare. Ma l’amore acceca davvero? La domanda se la sono posta diverse équipe di ricercatori.

Nel 2008, gli studiosi della Florida State University (Usa) hanno dimostrato che le persone innamorate sono “cieche” di fronte agli esponenti dell’altra persona, anche se molto attraenti.

Nel 2011, un team dell’Università olandese di Groningen ha analizzato il comportamento e le attitudini di 70 coppie e ha concluso che la maggior parte delle persone tende a vedere il partner più bello di quello che è in realtà; questa sopravvalutazione, hanno spiegato gli scienziati olandesi, si rivela utilissima a mantenere viva l’attrazione fisica ed è quindi funzionale alla buona durata di un legame.

A conti fatti, dunque, gli antichi Romani avevano ragione.

5. «C'era una volta», «Né con te, né senza di te» e «Qui siamo e qui resteremo»

- «C'era una volta»

Una delle testimonianze più antiche di questa formula così suggestiva all’inizio di tutte le favole del mondo è quella fornita da Amore e Psiche, novella raccontata da Lucio Apuleio (125-170) nella sua opera maggiore, Le metamorfosi o L’asino d’oro.

La favola si apre con parole latine «Erant in quadam civitate rex et regina (c’erano una volta in una città un re e una regina».

La formula in lingua italiana è presente in alcuni racconti del Trecento, ma è solo nel Seicento che diventa l’incipit di quasi tutte le fiabe, similmente a quanto accade alla formula inglese Once upon a time.

Anche la versione francese, Il était une fois, è stata usata tardi: compare per la prima volta nelle opere dello scrittore Charles Perrault, il “papà” di Cappuccetto Rosso, Barbablù, La bella addormentata, Pollicino, Cenerentola e Il gatto con gli stivali, vissuto in pieno Seicento.

In lingua tedesca, la formula Es war einmal è sempre utilizzata dai fratelli Grimm, Jacob (1785- 1863) e Wilhelm (1786-1859), autori di Hänsel e Gretel, Il principe ranocchio e Biancaneve.

- «Né con te, né senza di te»

Questa asserzione, che sintetizza in poche parole l’ambiguità dell’amore, è in realtà antichissima: la sua prima formulazione la si deve al grande scrittore latino Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 18 d.C.): «Sic ego nec sine te nec tecum vivere possum (così, non riesco a vivere né con te né senza di te)».

La frase si legge nella sua raccolta di elegie intitolata Amores (III XI b 39) e composta tra il 23 a.C. e il 14 a.C.

Qualche anno dopo, la fortunata espressione viene ripresa in un epigramma del poeta Marco Valerio Marziale (40-104 d.C.) «Non posso vivere né con te né senza di te» (Epigrammi, XII, 46, 2) e da questo momento in poi entra a pieno titolo prima nella lingua latina, poi in quella italiana colloquiale.

- «Qui siamo e qui resteremo»

La frase è un’imprecisa citazione di «Ci siamo e ci resteremo», la patriottica asserzione che re Vittorio Emanuele II (1820-1878) avrebbe pronunciato a Roma, secondo alcuni studiosi il 30 dicembre 1870, secondo altri il 2 luglio 1871, in ogni caso qualche mese dopo la Breccia di Porta Pia, lo storico evento del 20 settembre 1870 che sancì la presa di Roma, la sua annessione al Regno d’Italia e la fine dello Stato Pontificio.

Il condizionale è d’obbligo: qualche studioso, in realtà, sostiene che la frase sia stata costruita ad arte da qualche accorto ministro per occultare le vere parole del re, assai poco degne di passare alla storia.

Secondo questa versione, Vittorio Emanuele II sarebbe giunto a Roma la sera del 30 dicembre 1870, dopo un lunghissimo viaggio in carrozza.

Scendendo dalla vettura, stanco e annoiato, avrebbe esclamato in dialetto piemontese, sbuffando in direzione del Presidente del consiglio dei ministri Alfonso La Marmora: «Finalment, i suma (finalmente, ci siamo)».