L’esercito romano, soprattutto in età repubblicana, fu l’efficace strumento dell’espansione di Roma sino alla creazione di un impero che andava dalle Colonne d’Ercole alle sabbie della Nubia, dal Reno al Danubio, sino alle regioni del Mar Nero e agli altipiani del Caucaso.

E così la vicenda di Roma sembra essere una successione senza fine di guerre, spedizioni militari, battaglie e conquiste, a cui parteciparono generali, grandi personaggi e imperatori, alcuni dei quali passeranno alla storia per il loro genio militare, come Scipione l’Africano, Mario, Cesare, Augusto e Traiano.

I Romani seppero fronteggiare e vincere moltissimi nemici, ma la storia di Roma è fatta anche di tragiche sconfitte che avrebbero potuto mettere a repentaglio le conquiste compiute e piegare qualsiasi popolo.

Allia, Forche Caudine, Canne, Arausio e Teutoburgo non rappresentavano per i Romani solamente dei nomi geografici, bensì soprattutto delle drammatiche – e talvolta inaspettate – disfatte che colpirono profondamente l’immaginario collettivo e che costituivano un perenne monito a non darsi mai per vinti.

La grande e provata capacità bellica dei Romani stava in sostanza proprio qui: nel saper fare tesoro delle sconfitte subite e degli errori commessi, che consentì a Roma di risollevarsi subito da alcuni disastrosi insuccessi militari.

La storia dell’Urbe è costellata da una sequenza impressionante di successi militari contro popoli barbari e sovrani stranieri. Ripercorriamo cinque tra le imprese più eccezionali compiute dalle legioni e dai condottieri romani che fecero grande l’Impero Romano.

1. La battaglia del Lago Regillo, 499 a.C. o 496 a.C.

La battaglia del Lago Regillo fu una delle prime vittorie della Roma repubblicana, anche se quanto avvenne è avvolto nella leggenda.

Infatti, secondo la tradizione, l’intervento dei Dioscuri (ovvero i figli di Zeus e di Leda), Castore e Polluce, rovesciò le sorti dello scontro, che stava prendendo una piega sfavorevole per i Romani.

Il Lago Regillo, di origine vulcanica, si trova non lontano da Frascati, nei pressi di Monte Porzio Catone.

Non si conosce con certezza l’anno della battaglia, vale dire se si sia svolta nel 496 a.C. oppure prima, dal momento che l’erudito latino Marco Terenzio Varrone riporta che i personaggi coinvolti, Aulo Postumio e Tito Ebuzio, rivestirono rispettivamente la dittatura e il consolato nell’anno 499 avanti Cristo.

Roma si stava via via affermando come potenza egemone e come primo atto cercò di espandersi nel territorio laziale. I Latini prontamente si organizzarono nella Lega latina per opporsi ai tentativi di conquista dei Romani. Lo scontro era quindi imminente.

I Romani avevano difatti già assediato Fidene, conquistate le città di Crustumerio e Preneste. Pertanto l’autorità della Lega latina era stata decisamente ridimensionata e la guerra era ormai l’unica soluzione.

Le milizie della Lega e i seguaci di Lucio Tarquinio il Superbo – l’ultimo re di Roma, che dopo essere stato cacciato dalla città nel 509 a.C. si era schierato con i Latini – contavano circa 40mila fanti e tremila cavalieri: tutto era pronto per la battaglia.

A Roma per fronteggiare la minaccia dei Latini venne nominato dittatore Aulo Postumio e fu allestito un esercito di 24mila fanti e tremila cavalieri, ovvero quattro legioni, sostenute dalla cavalleria.

Il numero dei Romani era decisamente inferiore rispetto ai Latini, per cui questi ultimi – fiduciosi nella loro superiorità numerica – decisero di aprire le ostilità e iniziarono l’avanzata.

Postumio schierò i suoi soldati in una strettoia tra il Lago Regillo e le montagne circostanti, in una posizione più facilmente difendibile. Furono i Latini a dare avvio alla battaglia. Lo scontro fu subito acceso. Tarquinio cercò il confronto diretto con Postumio ma, ferito a un fianco, fu costretto a riparare tra le sue file.

Ebuzio, al comando della cavalleria romana, affrontò in duello Ottavio Mamilio, comandante di Tuscolo: i due si ferirono reciprocamente al braccio e al torace e anche loro cercarono rifugio tra le rispettive truppe.

La rigida disciplina di Aulo Postumio diede i risultati sperati: Mamilio, vedendo la rotta dei suoi, cercò di raddrizzare la situazione guidando nella mischia truppe fresche, ma venne ucciso dal legato Tito Erminio, che a sua volta venne colpito mortalmente.

Alla fine, dopo una lunga e cruenta battaglia, i Romani ebbero la meglio. Postumio ed Ebuzio celebrarono il trionfo a Roma, mentre Tarquinio il Superbo si rifugiò alla corte di Aristodemo, tiranno di Cuma.

Con la battaglia del Lago Regillo Roma inflisse una dura sconfitta alle forze congiunte della Lega latina e la guerra si concluse con un trattato di alleanza, il foedus Cassianum, che di fatto sancì la posizione egemone di Roma.

2. La battaglia di Sentino, 295 a.C.

La Terza guerra sannitica fu in realtà un conflitto di più ampia portata, in quanto il comandante dei Sanniti, Gellio Egnazio, riuscì a convogliare il malcontento delle altre popolazioni italiche, preoccupate del crescente espansionismo romano, dando vita a una vera e propria coalizione antiromana, che comprendeva anche gli Etruschi, i Galli Senoni e gli Umbri.

Gellio Egnazio radunò quindi un forte esercito a Sentinum, antica città dell’Umbria, presso l’attuale Sassoferrato, nelle Marche.

Il console romano Quinto Fabio Rulliano marciò contro gli eserciti della coalizione e si accampò a quattro miglia dalla piana di Sentino. Il senato romano, rendendosi conto del potenziale pericolo, dispose subito di inviare in aiuto di Rulliano un secondo esercito al comando dell’altro console Publio Decio Mure.

Le forze romane erano ora costituite complessivamente da quattro legioni, rinforzate da un migliaio di cavalieri campani e da un significativo numero di truppe alleate, in modo particolare cavalleria e fanteria degli alleati latini e piceni: in totale circa 45mila uomini.

Secondo alcuni storici la battaglia venne aperta da un movimento dei Galli contro l’ala sinistra romana. L’impetuoso Publio Decio Mure, incapace di trattenere le sue truppe, caricò alla testa della sua cavalleria e attaccò i Galli.

Lo schieramento di questi ultimi venne frantumato, ma mentre i soldati del console si davano all’inseguimento del nemico, scontrandosi con la fanteria gallica, vennero colti di sorpresa e messi in fuga dal contrattacco dei carri da guerra avversari.

Ora erano i Galli a inseguire i Romani, ponendosi alle costole della loro cavalleria e irrompendo così nelle formazioni legionarie. Vedendo le legioni in subbuglio, la fanteria gallica assalì lo schieramento di quella romana e ne seguì un durissimo scontro.

A questo punto il console, dopo aver compiuto la devotio – vale a dire il rituale con cui un comandante militare sacrificava la propria vita – si scagliò contro il nemico per risollevare le sorti della battaglia.

Lo scontro aveva preso una brutta piega per i Romani, ma nell’altro lato dello schieramento – stando alla testimonianza di Livio – Quinto Fabio Rulliano non scatenò alcun attacco, sino a che i Sanniti non si allontanarono stanchi di essere bersaglio di giavellotti e altre armi da getto.

A questo punto seguì una mischia feroce tra le due fanterie, che durò a lungo, sino a che la cavalleria di Rulliano, dopo aver sconfitto e inseguito quella sannita, ritornò sul campo di battaglia e prese di sorpresa lo schieramento della fanteria nemica; quest’ultima – attaccata sui fianchi, sotto la pressione della cavalleria e della fanteria romana – ripiegò nel campo alleato, verso le schiere dei Galli.

Quinto Fabio Rulliano saccheggiò quindi il campo e nella mischia fu ucciso anche Gellio Egnazio, il comandante della coalizione. Il console, che ormai intravedeva la vittoria, con tutti i soldati di cui disponeva si lanciò all’inseguimento dei Sanniti, che stavano fuggendo nella speranza di potersi riparare nel loro accampamento.

La situazione che si era venuta a creare era ora decisamente propizia per Rulliano, che subito con le forze rimanenti si gettò sui Galli. La battaglia era ormai finita. Stando allo storico latino Tito Livio furono uccisi 25mila uomini della coalizione nemica, ottomila vennero fatti prigionieri e 12mila riuscirono a porsi in salvo.

I Romani persero settemila soldati delle legioni di Publio Decio Mure e 1700 di quelle di Quinto Fabio Rulliano. La resistenza dei Sanniti proseguì sino al 290 a.C., ma la battaglia di Sentino fu comunque decisiva per le sorti del Terzo conflitto sannitico.

Alla fine delle guerre sannitiche Roma raggiunse un dominio che si estendeva su Lazio, Etruria, Umbria, Sabina, Sannio e Campania: in sostanza su tutta quanta l’Italia Centrale, dalle Marche sino alla Puglia.

3. La battaglia di Benevento, 275 a.C.

All’inizio del III secolo a.C. Roma cominciava a compiere la sottomissione delle popolazioni italiche nell’Italia Meridionale.

Accanto a esse vi erano le ricche città greche, per il cui gran numero la regione venne chiamata Magna Grecia.

Tra di esse la più potente e ricca era la città di Taranto, che, entrata in contrasto con Roma nell’anno 282 a.C., chiamò in suo aiuto il re epirota Pirro, che discendeva da un’antica dinastia dell’Epiro, uno Stato ellenizzato sulla sponda orientale dell’Adriatico, al di là del Canale d’Otranto.

La richiesta dei Tarentini suscitò in Pirro la speranza di costituire un grande Stato nell’Occidente, prima in Italia meridionale e Sicilia, poi anche al di là di esse.

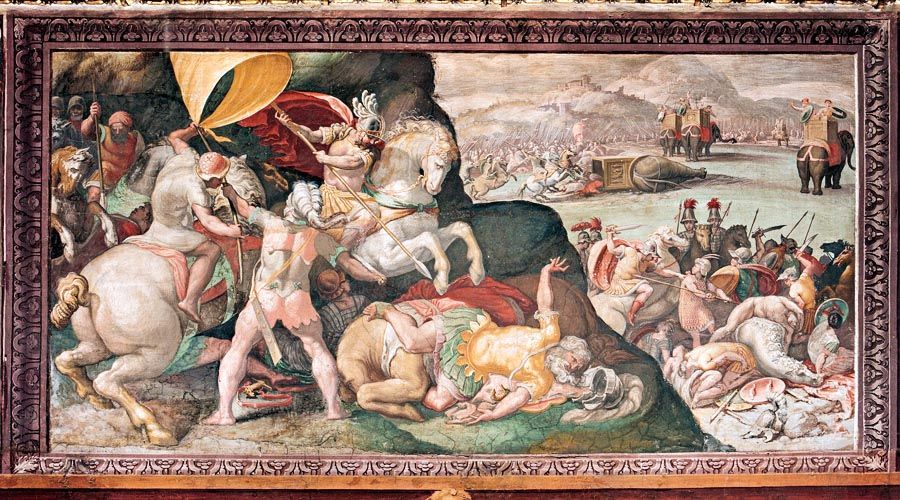

La battaglia decisiva tra i Romani e Pirro avvenne nel 275 a.C. a Maleventum. Il console Manio Curio Dentato aveva accampato le sue legioni, forti di 17mila uomini, sulle colline di Maleventum, nell’attesa dell’arrivo del collega.

Nello schieramento epirota erano presenti reparti di cavalleria macedone, greca e sannitica, mentre la fanteria era organizzata secondo il modello della falange, che dominava allora i campi di battaglia; l’esercito di Pirro era costituito anche da opliti greci, oltre alla fanteria leggera dell’epoca, ossia i frombolieri rodiensi, i lanciatori di giavellotto e gli arcieri cretesi.

Secondo le fonti il re dell’Epiro disponeva di circa 20mila fanti, tremila cavalieri e una ventina di elefanti: più precisamente poteva schierare tremila fanti e trecento cavalieri tarentini, lo stesso numero di fanti e di cavalieri apuli e altrettanti fanti e cavalieri sanniti (solamente Irpini e Caudini); il resto dell’esercito era costituito dai veterani che egli portò con sé nel 280 a.C. quando sbarcò in Italia.

Pirro si affrettò a scatenare l’attacco prima che l’altro console romano, Lucio Cornelio Lentulo, giungesse sul campo di battaglia. Il re si diresse di notte verso l’accampamento romano, portando le proprie truppe su una posizione più alta rispetto a quella del campo del console Manio Curio Dentato.

Gli Epiroti calarono dalle alture, sperando di sorprendere i Romani. Ma il console era già all’erta e fu proprio lui a guidare per primo l’assalto contro l’avanguardia nemica; dopo averla schiacciata e messa in fuga, egli condusse l’esercito nella piana e così iniziò la vera e propria battaglia.

All’inizio Curio Dentato ebbe la meglio e il nemico venne battuto in diversi punti dello schieramento, ma il contrattacco degli elefanti da guerra, con i loro micidiali arcieri piazzati nelle torrette, costrinse i Romani a ripiegare sino al loro accampamento.

Nel contempo i legionari piombarono addosso agli Epiroti, lottando corpo a corpo. I continui attacchi romani indebolirono e sfiancarono la cavalleria, mentre la fanteria riuscì a infliggere gravi perdite alla falange. Attaccata ripetutamente in questo modo, la falange venne fortemente scompaginata dagli attacchi laterali della seconda e terza linea delle legioni.

Pirro si ritirò quindi in buon ordine e i Romani, esausti, non poterono inseguirlo, ma vinsero la battaglia: la tradizione romana parla di 23mila nemici uccisi e di milletrecento prigionieri, ma anche i vincitori – con i loro novemila morti – pagarono un alto prezzo per la vittoria.

La città dove avvenne la battaglia decisiva, Maleventum appunto, in ragione della vittoria conseguita venne ribattezzata con il nome di Beneventum. Pirro si ritirò verso Taranto, ma ben presto lasciò l’Italia e tornò in Epiro per contendere agli altri diadochi il trono di Macedonia. Aveva perso durante le campagne italiche ben due terzi dell’esercito.

Non passò molto tempo dalla partenza del re epirota che Taranto, nell’anno 272 a.C., si arrese ai Romani. Con la vittoria di Benevento questi ultimi avevano ormai il predominio su tutta quanta l’Italia Meridionale.

4. La battaglia di Zama, 202 a.C.

Lo scontro decisivo tra Roma e Cartagine, le due grandi potenze del Mediterraneo occidentale, avvenne a Zama il 18 ottobre del 202 avanti Cristo.

Esso sancì la definitiva vittoria romana e costituì le premesse per la creazione di un grande impero.

Il luogo dove si tenne la battaglia si tende oggi a identificare – ma non con assoluta certezza – con la pianura di Draa-el-Metnam, a circa tredici chilometri da El Kef, pressappoco a metà strada tra Naraggara e Zama, nell’attuale Tunisia.

A comandare l’esercito romano in uno dei momenti più difficili della Repubblica – quando Roma fu messa a dura prova dal generale cartaginese Annibale – era stato chiamato Publio Cornelio Scipione, ancora molto giovane, ma dotato di straordinarie capacità militari.

Scipione, pur non disponendo di grandi mezzi, nell’anno 204 d.C. sbarcò in Africa, presso la città di Utica, lanciando l’offensiva contro i Cartaginesi.

Il piano adottato dal generale romano diede subito i suoi frutti: nel 203 a.C. Annibale fu richiamato in patria con il suo esercito, pronto a muovere guerra a Scipione per scongiurare la minaccia romana che incombeva su Cartagine. Il grande comandante cartaginese abbandonò quindi l’Italia dopo quindici anni di continui successi militari.

L’esercito di Scipione era forte di 23mila romani e italici, seimila numidi e probabilmente novecento berberi; i contingenti a cavallo erano formati prevalentemente dai quattromila uomini della cavalleria del principe Massinissa, capo di una potente tribù di Numidi, alleato del generale romano, a cui si aggiungevano millecinquecento cavalieri romani e italici.

Annibale disponeva invece di circa 12mila mercenari liguri, celti e mauri, 15mila libico-punici e soprattutto dei suoi fedelissimi 15mila veterani delle campagne d’Italia; oltre a questi poteva contare su circa quattromila Macedoni, su quattromila cavalieri, tra numidi e cartaginesi, e sui ben noti elefanti da guerra.

Annibale lanciò subito all’attacco i suoi pachidermi, che i Romani dispersero e volsero contro la cavalleria dell’ala sinistra dell’esercito cartaginese.

Scipione cercò allora di muovere sui fianchi le sue fanterie per circondare l’esercito di Annibale, ma la manovra del generale romano fallì perché il condottiero nemico aveva schierato alquanto ampia la sua terza linea di veterani, lontana dalle prime due, e lo spazio circostante era disseminato di morti.

Scipione fu così costretto a far tornare indietro le seconde le per reggere l’urto dei Cartaginesi. A questo punto il generale romano estese il fronte delle sue milizie, assottigliando al massimo i ranghi per evitare il temuto accerchiamento.

Ne seguì un’aspra e cruenta battaglia. La cavalleria di Scipione tornò all’improvviso dall’inseguimento di quella nemica e subito si avventò con coraggio e ardore sulle forze cartaginesi, colpendole alle spalle e distruggendole.

L’esercito di Annibale venne quindi accerchiato e definitivamente sbaragliato e annientato, subendo quello stesso destino che il comandante cartaginese quattordici anni prima aveva riservato ai Romani nell’ormai leggendaria battaglia di Canne. Annibale riuscì a fuggire verso Adrumeto, ma Scipione ottenne una schiacciante vittoria.

Quest’ultimo, l’unico generale che seppe vincere Annibale, ritornò a Roma come salvatore della patria e come riconoscimento per i suoi meriti militari gli venne tributato – a perpetua memoria della grande vittoria ottenuta – il soprannome di “Africano”.

La guerra contro Annibale rappresentò per i Romani la consapevolezza della loro potenza e del futuro destino di gloria. Roma controllava ormai tutto il Mediterraneo occidentale e si preparava a dare vita a un grande impero.

5. La battaglia di Magnesia 190 a.C.

Antioco III di Siria, della dinastia dei Seleucidi, aveva vinto alcune guerre contro i Tolomei e nell’anno 192 a.C., rispondendo all’appello di alcune città greche contrarie a subire il protettorato romano, invase la Grecia.

Consigliere militare di Antioco III era nientemeno che Annibale, il quale era stato costretto ad allontanarsi da Cartagine e ad andare in esilio, prima a Tiro, in Fenicia, poi alla corte del potente re seleucide.

La risposta di Roma non si fece attendere e pertanto scoppiò una difficile e aspra guerra con Antioco III. Il re seleucide, benché vinto in Grecia, alle Termopili, e costretto a ritirarsi in Asia Minore, continuava a rappresentare una seria minaccia per gli interessi di Roma.

Quindi i Romani pensarono di portare la guerra in Asia per eliminare definitivamente i pericoli che potevano provenire dal re seleucide. A capo dell’esercito romano fu nominato Lucio Cornelio Scipione, detto poi Asiatico, fratello di Scipione l’Africano, che si offrì di partecipare alle operazioni militari.

L’Africano come ufficiale subordinato del fratello – ma di fatto come comandante in capo dell’esercito – avrebbe affrontato ancora una volta Annibale.

Le due potenti armate, quella romana e quella seleucide, nel dicembre del 190 a.C. si affrontarono a Magnesia, sul fiume Meandro, a monte di Efeso, nei pressi dell’attuale città di Germencik, in Turchia.

Secondo gli storici antichi lo scontro era impari: l’esercito romano, forte di 30mila soldati, affrontava l’armata seleucide, che contava settantamila uomini. Nonostante questo i Romani non aspettavano altro che la battaglia.

Scipione aveva passato il fiume ed eretto il suo accampamento a quattro chilometri da quello di Antioco. Quando le legioni proseguirono la marcia, il fiume proteggeva la loro ala sinistra; nel momento in cui la battaglia cominciò tutta la cavalleria alleata – eccetto quattro squadroni – si trovava sul lato destro.

La carica dei cammelli e dei carri falcati dell’esercito seleucide diede inizio alle ostilità, ma il loro attacco si rivelò un vero e proprio disastro e i sopravvissuti, indietreggiando, scompaginarono le file della cavalleria sul lato sinistro dello schieramento di Antioco.

Nel frattempo il re aveva guidato una carica vittoriosa sulla destra, spezzando le linee nemiche; ma questo successo si rivelò effimero, perché nell’inseguire i Romani la sua cavalleria puntò alla conquista del loro accampamento, che però era ben difeso.

Antioco III ritornò allora alla carica per sfruttare lo spazio aperto dai suoi carri. L’attacco, per quanto guidato dal sovrano in persona, fallì. La falange seleucide attaccò le legioni romane e si ebbe un combattimento feroce tra fanterie.

I Romani colpirono la falange con gli arcieri e i frombolieri, causando gravi perdite. La resistenza della falange si affievolì irrimediabilmente quando gli elefanti, spaventati dal clamore della battaglia, cominciarono a corrervi contro, sino a disarticolarne le fila.

Si determinò in tal modo uno sbandamento generale, nel quale Antioco perse circa 50mila uomini, mentre i Romani – che non avevano nemmeno dovuto intervenire con le legioni – contavano solamente alcune centinaia di morti.

Questa battaglia decise la guerra. Con il trattato di Apamea, stipulato nel 188 a.C., il re seleucide dovette abbandonare tutti i suoi territori in Asia Minore, la quale venne successivamente riorganizzata in una pluralità di piccoli regni vassalli di Roma.

Nel contempo i Romani chiesero nuovamente la resa di Annibale, che andò ancora in esilio e – dopo un soggiorno in Armenia – si rifugiò presso Prusia, re della Bitinia. Questi acconsentì a consegnarlo ai Romani, ma il generale cartaginese, per non cadere nelle mani del nemico, nel 183 a.C. si suicidò con il veleno.

Si dice che prima di esalare l’ultimo respiro abbia detto: “Liberiamo finalmente i Romani dalla paura, visto che non sanno attendere la morte di un vecchio”.