La natura non è muta. Parla, costantemente, con un linguaggio che si esprime attraverso forme, ritmi e interazioni che raramente ci soffermiamo ad ascoltare. Eppure, nella quotidianità iperconnessa, l’essere umano moderno tende a distogliere lo sguardo, assorbito dal flusso incessante della tecnologia. Ciò che un tempo costituiva un legame diretto e imprescindibile con il mondo naturale oggi appare spesso come un semplice sfondo, un contorno marginale rispetto alle priorità della vita urbana.

Se imparassimo a sospendere per un momento la nostra frenesia digitale e a osservare ciò che ci circonda, potremmo intuire l’esistenza di una rete invisibile che unisce ogni forma di vita. La scienza, negli ultimi decenni, ha iniziato a confermare ciò che le culture antiche avevano già intuito: il mondo naturale è un sistema complesso, interconnesso, capace di comunicare attraverso modalità sottili, dalle reti micorriziche che collegano le piante ai sofisticati segnali chimici utilizzati dagli insetti impollinatori.

Tra queste creature, le api occupano un posto particolare. Il loro comportamento, apparentemente semplice, nasconde strategie raffinate, ottimizzate da milioni di anni di evoluzione. Ogni visita a un fiore è rapida, precisa, mirata: non c’è tempo per indugiare. Una singola operaia, nell’arco di una giornata, percorre decine di chilometri, instancabile, consapevole – potremmo dire – che ogni volo conta.

Talvolta, al tramonto, accade di trovare api esauste che non riescono a rientrare nell’alveare: restano aggrappate agli steli d’erba, cariche di polline, sopraffatte dalla fatica. Alcune, purtroppo, muoiono a pochi passi da casa. È un piccolo, silenzioso promemoria di quanto la vita naturale sia regolata da equilibri rigorosi e da un incessante dispendio di energie.

Comprendere questa interdipendenza significa cambiare prospettiva. Ogni fiore raccolto, ogni albero abbattuto, è parte di un sistema più ampio, le cui conseguenze spesso sfuggono a uno sguardo superficiale. L’apicoltura, in questo senso, è una via privilegiata per entrare in contatto con queste dinamiche. Chi lavora con le api sviluppa inevitabilmente una sensibilità diversa, fatta di osservazione silenziosa e rispetto per i tempi della natura, che non coincidono mai con quelli dell’uomo.

Essere apicoltore, tuttavia, non è una scelta semplice. È un mestiere che richiede dedizione costante, pazienza e capacità di adattamento. In passato, seguire il ciclo delle fioriture era sufficiente per garantire buone produzioni. Oggi, invece, i cambiamenti climatici e l’alterazione degli ecosistemi costringono a spostare gli alveari, inseguendo le fioriture residue e proteggendo le colonie da periodi di siccità o da stagioni instabili. L’apicoltore contemporaneo non può più limitarsi a osservare: deve intervenire, talvolta anticipando i bisogni delle api per evitare che la fame o le condizioni avverse compromettano intere famiglie.

Nonostante le difficoltà, il lavoro con le api continua a restituire momenti di meraviglia. Ogni stagione è diversa, ogni alveare una piccola comunità capace di sorprendere. Ci sono colonie che, date per deboli, riescono a rigenerarsi e a produrre raccolti inattesi; ci sono fioriture che trasformano in abbondanza ciò che sembrava destinato alla scarsità. L’alveare è, in fondo, un organismo collettivo perfetto, in cui nulla è lasciato al caso, e che continua a insegnare, a chi lo osserva, il valore dell’armonia e dell’adattamento.

Ma, al di là delle innovazioni umane, occorre ricordare che le api esistono da milioni di anni, ben prima della comparsa dell’uomo, e continueranno a esistere ben oltre di noi. Se la nostra specie ha bisogno delle api per sopravvivere, il contrario non è vero. Esse proseguirebbero il loro corso evolutivo senza di noi, continuando a essere uno degli ingranaggi fondamentali che tengono in movimento il grande meccanismo della vita sulla Terra.

1. La dinamica demografica di un alveare

La popolazione di un alveare segue un ciclo annuale scandito dalle stagioni. Durante la primavera, in corrispondenza della massima disponibilità di risorse nettarifere, una colonia può raggiungere una densità sorprendente, arrivando a ospitare tra novantamila e centomila individui. Con l’avvicinarsi dell’inverno, invece, la comunità si riduce drasticamente: solo circa diecimila api restano a presidiare il nido, garantendo la sopravvivenza della colonia nei mesi più rigidi.

La consistenza numerica di una famiglia è un indicatore fondamentale della sua vitalità. Un alveare popoloso rappresenta un organismo più efficiente, capace di presidiare adeguatamente i favi e sostenere attività produttive. L’apicoltore esperto, al momento dell’ispezione, valuta innanzitutto la quantità di api che ricoprono i telaini: un alto numero di individui è segno di un nido ben presidiato e pronto alla produzione.

A questo primo parametro si affianca un secondo indicatore: la quantità di scorte immagazzinate. Una colonia numerosa con abbondanti riserve di miele costituisce un sistema altamente performante, in grado di affrontare con successo i periodi di carestia e garantire un raccolto abbondante.

Viceversa, un alveare con covata in forte espansione ma con riserve insufficienti si trova in una condizione precaria: un improvviso periodo di maltempo o siccità può portare rapidamente alla carestia, mettendo a rischio lo sviluppo della nuova generazione e, di conseguenza, la sopravvivenza della colonia stessa. Esiste infine il caso opposto, quando le scorte superano ampiamente la presenza di covata: ciò è sintomo di una famiglia debole, spesso guidata da una regina anziana o esausta, incapace di sostenere un ritmo di deposizione adeguato.

Uno dei compiti principali dell’apicoltore consiste nel cosiddetto pareggiamento delle colonie. Attraverso ispezioni regolari valuta la forza di ciascun alveare, basandosi sul numero di favi coperti dalla covata. In un apiario in cui coesistono famiglie molto forti e altre fragili, si possono innescare episodi di saccheggio: le colonie più robuste assaltano quelle deboli, sottraendo loro miele e risorse. Questo fenomeno, che può manifestarsi in forma latente o violenta, porta in alcuni casi alla completa distruzione della colonia presa di mira.

È importante sottolineare che le api non agiscono per aggressività gratuita: ogni comportamento apparentemente ostile risponde alla logica di salvaguardare il superorganismo alveare. Tuttavia, un apicoltore accorto può prevenire tali situazioni, specialmente in stagioni difficili o in periodi di scarsa importazione nettarifera, adottando strategie di contenimento e alimentazione supplementare.

Il contesto climatico attuale rende questo equilibrio sempre più complesso.

I cambiamenti ambientali, con stagioni irregolari e fioriture anticipate, creano squilibri fisiologici nelle colonie. In alcuni anni, le fioriture primaverili si verificano già a febbraio, stimolando la regina a incrementare la deposizione in anticipo rispetto al normale ciclo naturale. Questo può generare un’espansione della popolazione prima che le condizioni siano realmente stabili, esponendo l’alveare a rischi maggiori in caso di ritorni di freddo o periodi di siccità improvvisi.

Durante l’inverno, la popolazione ridotta ha il compito cruciale di mantenere costante la temperatura interna del nido, in particolare quella attorno alla regina. Il freddo eccessivo può compromettere le sue funzioni riproduttive. Per contrastare le basse temperature, le api formano il glomere, una struttura compatta in cui si alternano ciclicamente tra la periferia, più esposta al freddo, e il centro, più caldo.

Questo meccanismo consente di mantenere la temperatura del nido stabile, attorno ai 35-37 °C. È per questo motivo che, nei mesi freddi, non si devono effettuare ispezioni invasive: rompere la compattezza del glomere costringerebbe le api a un dispendio energetico eccessivo per ripristinare il calore interno, compromettendo l’equilibrio dell’alveare.

Quando il numero di api è insufficiente a coprire tutti i favi, alcune porzioni di covata periferica possono morire per mancanza di calore. In questi casi, l’apicoltore può intervenire stringendo il nido e fornendo alimentazione artificiale per sostenere la colonia.

In questa complessa macchina biologica, la regina è il motore riproduttivo dell’intero sistema. È in grado di deporre fino a tremila uova al giorno, raggiungendo nell’arco della sua vita – che può durare fino a cinque anni – un potenziale riproduttivo di miliardi di individui. Prima di iniziare la deposizione, la regina compie i cosiddetti voli nuziali: a circa dieci giorni dalla nascita si innalza a quote comprese tra 15 e 30 metri, attirando i fuchi grazie a un feromone percepibile a grande distanza. Solo i maschi più vigorosi riescono a raggiungerla in volo e fecondarla; la fecondazione, tuttavia, segna la morte del fuco, che perde l’apparato riproduttore e precipita al suolo.

Una volta rientrata nell’alveare, la regina inizia, dopo pochi giorni, la sua attività esclusiva di deposizione, che continuerà senza interruzioni per tutta la vita, salvo rare eccezioni legate alla sciamatura.

La sciamatura è un fenomeno naturale attraverso il quale una colonia si divide in due comunità: la vecchia regina abbandona il nido originario insieme a un nutrito gruppo di api per fondare una nuova colonia, mentre nell’alveare madre resta una giovane regina destinata a prendere il suo posto. Questo processo, pur affascinante dal punto di vista biologico, rappresenta una criticità per l’apicoltore, poiché comporta la perdita di metà della popolazione e di una parte consistente delle scorte di miele.

Per contenere la sciamatura e garantire la produttività, l’apicoltore può intervenire creando nuclei artificiali a partire da colonie particolarmente forti. Questa tecnica consente di mantenere un equilibrio nella popolazione, evitare la dispersione delle api in prossimità del raccolto e incrementare progressivamente il numero di alveari in apiario.

2. L’alimentazione delle api: tra biologia e strategia di sopravvivenza

La nutrizione delle api è un processo complesso, intimamente legato al loro ruolo ecologico e al funzionamento del superorganismo che costituisce l’alveare. Non si tratta semplicemente di raccogliere sostanze zuccherine, ma di selezionarle, trasformarle e immagazzinarle secondo criteri estremamente sofisticati.

Le api operaie, durante i voli di bottinamento, sono in grado di percepire con straordinaria precisione la concentrazione zuccherina del nettare, decidendo così se una determinata fonte è adeguata all’approvvigionamento della colonia. Questa capacità di valutazione non è casuale: il processo di trasformazione del nettare in miele richiede energia e tempo, pertanto l’alveare investe le proprie risorse solo su ciò che garantisce un rendimento ottimale.

Il metabolismo della colonia non conosce pause. Sebbene il ritmo dell’alveare sembri seguire l’alternanza delle stagioni – con la massima attività primaverile ed estiva e un apparente torpore invernale – in realtà la vita al suo interno non si arresta mai. Anche durante i mesi più freddi, quando i voli di raccolta sono impossibili, le api mantengono una continua attività interna, riscaldando la covata e garantendo la sopravvivenza del nucleo. Proprio per questo la disponibilità di riserve alimentari è cruciale, non solo per sostenere la ripartenza primaverile, ma anche per preservare la stabilità termica dell’alveare.

Il nutrimento naturale delle api è costituito principalmente da tre elementi: nettare, polline e miele. Il nettare, secrezione zuccherina prodotta dai fiori, contiene prevalentemente fruttosio, glucosio e saccarosio. Al momento della raccolta è un liquido chiaro e delicato, il cui sapore varia in base alla specie vegetale di origine. Una volta riportato in alveare, viene sottoposto a un processo enzimatico e a un’attenta evaporazione dell’umidità, fino a diventare miele: un alimento denso, concentrato e a lunga conservazione. Accanto al nettare, il polline rappresenta la principale fonte proteica, indispensabile per lo sviluppo della covata.

Con l’arrivo dell’inverno, le api circondano la parte centrale dei favi – dove si trova la covata – con una sorta di “corona” di miele. Questo anello di scorte funge da barriera nutritiva e termica, assicurando che la temperatura interna non scenda sotto i livelli critici per la sopravvivenza della colonia.

Un aspetto affascinante è che la percezione gustativa delle api differisce profondamente dalla nostra: sostanze che per un essere umano risultano dolci possono apparire loro insipide, e viceversa. Questa specificità sensoriale orienta in modo selettivo le loro preferenze di bottinamento.

In condizioni normali, l’alveare è autonomo nella gestione delle proprie risorse. Tuttavia, in momenti critici – ad esempio dopo lunghi periodi di pioggia, invernate rigide o primavere povere di fioriture – l’apicoltore può intervenire con una nutrizione artificiale, solida o liquida.

La nutrizione solida è rappresentata principalmente dal cosiddetto candito, una pasta di zucchero fornita in panetti. Viene utilizzato soprattutto nei mesi freddi per evitare che le api consumino eccessivamente le loro scorte di miele. È un alimento a lento consumo, che non viene stoccato nei favi ma assimilato gradualmente.

Tuttavia, un uso prolungato può avere un effetto indesiderato: la ligula, ossia la “lingua” delle api, tende a consumarsi più velocemente, riducendo l’efficienza nella successiva raccolta di nettare. Per questo motivo il candito è indicato quasi esclusivamente in inverno, mentre sarebbe controproducente in primavera, quando le bottinatrici devono essere al massimo delle loro capacità.

Diverso è il discorso per la nutrizione liquida, che ha una funzione più dinamica. Preparata con acqua e zucchero in differenti proporzioni, può essere somministrata per stimolare la deposizione della regina o per incrementare artificialmente le scorte. Uno sciroppo a concentrazione 1:1 simula un flusso nettarifero, inducendo la regina ad aumentare la produzione di uova e quindi a rafforzare la colonia.

Invece una soluzione più densa, con rapporto 2:1, viene destinata allo stoccaggio diretto, poiché le api possono conservarla nei favi senza un eccessivo dispendio energetico per ridurne l’umidità. Tuttavia, la somministrazione deve essere attentamente programmata: fornire sciroppi liquidi in periodi freddi o a ridosso di grandi fioriture naturali può creare squilibri nell’alveare, oltre a rischiare fermentazioni o problemi intestinali per le api.

Molti si chiedono come sia possibile ottenere mieli monoflorali – di acacia, castagno, tiglio, millefiori. La risposta risiede nel comportamento collettivo delle api. Quando si verifica una fioritura abbondante, ad esempio quella dell’acacia, la colonia effettua una vera e propria selezione: ignora quasi completamente altre piante in fiore, concentrando tutti gli sforzi sulla fonte nettarifera più redditizia. Questa scelta è il risultato di un’analisi collettiva condotta dalle api esploratrici, che valutano non solo la qualità del nettare, ma anche la quantità disponibile e la distanza dall’alveare.

Durante i voli di ricognizione, le api memorizzano con estrema precisione la posizione delle risorse, i punti di riferimento visivi e persino la presenza di corsi d’acqua utili nei periodi di siccità. Al ritorno, comunicano le informazioni alle compagne attraverso meccanismi sofisticati, tra cui la trofallassi, uno scambio bocca a bocca che permette non solo di trasferire tracce del nettare raccolto, ma anche di trasmettere indicazioni sulla sua qualità. Se il contatto dura pochi secondi, viene comunicata solo la presenza di cibo; se si prolunga, viene offerto anche un piccolo “assaggio” per convincere le altre bottinatrici a recarsi sulla stessa fonte.

Un altro elemento sorprendente riguarda la comunicazione tra api e fiori. Studi recenti hanno dimostrato che le piante non attirano gli insetti impollinatori solo tramite il profumo o il colore, ma anche mediante deboli segnali elettrici. Le api, durante il volo, accumulano una carica positiva, mentre i fiori possiedono naturalmente una carica negativa. Quando l’ape atterra sul fiore, questa interazione genera un microcampo magnetico che “informa” le altre api che quel fiore è già stato visitato, rendendolo meno attrattivo per i successivi bottinamenti. In questo modo si evita lo spreco di tempo ed energia su risorse già depauperate.

Questa sensibilità ai campi elettromagnetici è così acuta che le api sono in grado di percepire variazioni nell’atmosfera, come quelle che precedono un temporale. È noto che diventano irrequiete con l’aumento dell’elettricità statica nell’aria, motivo per cui ispezionare un alveare in condizioni meteorologiche instabili è sconsigliato. Per la stessa ragione, le arnie non dovrebbero essere collocate vicino a linee ad alta tensione o in aree fortemente elettrificate. Persino i tessuti sintetici indossati dall’apicoltore possono accumulare cariche statiche e risultare fastidiosi agli occhi delle api, che reagiscono percependoli come disturbi luminosi.

La complessità del rapporto tra api, alimentazione e ambiente dimostra quanto questi insetti siano sofisticati nel modulare il loro comportamento in funzione delle risorse disponibili. Ogni loro azione, dal volo di ricognizione alla comunicazione interna, dalla selezione delle fonti alla conservazione delle scorte, è parte di una strategia collettiva mirata alla sopravvivenza della colonia.

3. Sono davvero tutte uguali, le api?

La prima volta che ci si avvicina a un apiario si percepisce immediatamente che quel luogo è qualcosa di più di un semplice insieme di arnie. È uno spazio sospeso, in cui il ritmo naturale prevale su quello umano. Le prime luci del mattino filtrano tra i rami, riflettendosi sulla rugiada che imperla l’erba come miriadi di minuscoli cristalli. L’aria è carica di una tensione quasi impercettibile, un’attesa silenziosa che precede l’inizio delle attività della colonia.

L’apiario, a un primo sguardo, appare come un insieme ordinato di cassette colorate. Ma basta soffermarsi qualche istante per accorgersi che da quelle aperture minuscole comincia a prendere vita un microcosmo pulsante. Le api escono lentamente dai loro rifugi, testando l’aria fresca del mattino con voli brevi e incerti. È l’inizio di una nuova giornata, e ciò che per l’osservatore esterno può sembrare un ronzio indistinto, per chi conosce le api è invece una sinfonia dotata di significato.

Entrare in contatto con un alveare significa affrontare un mondo strutturato secondo regole precise, dettate da milioni di anni di evoluzione. L’apicoltore esperto sa che ogni dettaglio osservato ha un valore: il colore dei favi, l’odore che si sprigiona dall’interno, il suono del ronzio collettivo.

Anche il semplice atto di sollevare il coperchio di un’arnia è un gesto rituale che richiede calma, delicatezza e rispetto. Un soffio di fumo dell’affumicatore, utilizzato per tranquillizzare le api, precede l’ispezione. Subito l’aria si impregna di un profumo intenso di miele e cera, una fragranza che comunica, in modo quasi istintivo, la vitalità del superorganismo che vive all’interno.

Se si volesse paragonare l’interno di un alveare a un libro, ogni favo rappresenterebbe una pagina che racconta una parte della storia della colonia. I telaini – le cornici di legno su cui le api costruiscono le cellette di cera – sono, per l’occhio esperto, indicatori preziosi delle condizioni della famiglia: la presenza di polline o nettare è segno di abbondanza e salute; celle vuote o disordinate possono invece suggerire carenze o squilibri.

L’apicoltore esperto non si limita a “guardare”: egli interpreta. Coglie segnali minimi e apparentemente insignificanti per trarne informazioni sullo stato di salute dell’alveare e sull’ambiente circostante. La disposizione dei favi, la densità della covata, persino il timbro sonoro del ronzio collettivo rivelano se la colonia è serena o se, al contrario, sta affrontando un problema, come la perdita della regina. In questi casi, il suono diventa più cupo e insistente, un lamento inconfondibile che preannuncia una crisi.

L’alveare è, di fatto, un superorganismo: un’entità complessa in cui migliaia di individui agiscono come cellule di un unico corpo. Ogni ape ha un compito ben preciso e lo svolge in un determinato momento della sua vita. Nei primi giorni, le più giovani si dedicano alla pulizia delle cellette, garantendo l’igiene dell’alveare, che è un ambiente quasi asettico. In seguito, diventeranno nutrici delle larve, poi costruttrici di favi, infine guardiane e bottinatrici, addette alla raccolta del nettare e del polline. Questa rigida specializzazione non è frutto di imposizioni esterne, ma di un sofisticato meccanismo biologico e sociale che regola l’intera colonia.

Ciò che a un osservatore inesperto appare come un caos di movimenti frenetici è, in realtà, un sistema perfettamente organizzato, governato da equilibri delicatissimi. Tuttavia, basta un piccolo squilibrio per compromettere l’intero apparato: la perdita della regina, una malattia, l’assenza di fioriture o l’attacco di parassiti possono alterare la stabilità dell’alveare.

A uno sguardo superficiale, tutte le api sembrano identiche: stesso colore, stessa forma, stessi movimenti. Ma un occhio attento sa riconoscere le differenze. Le api giovani, appena emerse dalle celle, hanno un aspetto più pallido e sono rivestite da una sottile peluria argentea che le fa apparire opache rispetto alle adulte. I loro movimenti sono incerti, tremolanti; non sanno ancora volare e non sono in grado di pungere, poiché non hanno sviluppato il veleno. Se accidentalmente cadono fuori dall’alveare, non riuscirebbero più a rientrare: non hanno ancora maturato il senso dell’orientamento che caratterizza le bottinatrici esperte.

La salute delle api può essere valutata anche osservando la posizione delle loro ali. In condizioni normali, le due ali anteriori coprono parzialmente le posteriori. Se un’ape è malata o debilitata, tende a spiegare tutte e quattro le ali, aprendole come un piccolo ventaglio: un segnale inequivocabile di sofferenza.

Esistono, poi, malattie più gravi che colpiscono intere colonie. Una delle più comuni è il cosiddetto “mal nero”, che compare spesso a metà stagione: le api infette perdono la peluria, assumono un aspetto completamente nero e lucido, con il ventre gonfio. Prima smettono di volare, poi iniziano a tremare fino alla morte. Ancor più devastante è il virus delle ali deformi, trasmesso dall’acaro Varroa destructor, il principale nemico delle api. Le api colpite nascono con ali spezzate e membrane lacerate, zampe e torace ridotti, colori spenti. Sono condannate a vivere solo pochi giorni, incapaci di contribuire alla vita della colonia.

Questi esempi dimostrano quanto fragile sia l’equilibrio dell’alveare e quanto l’osservazione attenta sia essenziale per garantire la sopravvivenza delle api. Comprendere le sottili differenze tra individui apparentemente uguali è la chiave per leggere la storia nascosta dietro il ronzio collettivo. Perché, in realtà, nessuna ape è davvero identica a un’altra: ognuna ha un ruolo, un’età, una condizione che la distingue, anche se solo chi conosce a fondo questo mondo riesce a coglierne le sfumature.

4. Le Regine

La vita dell’alveare, in una giornata di piena stagione, è un organismo pulsante. I raggi del sole scaldano le arnie dipinte con colori vivaci, mentre un ronzio costante, fitto e ipnotico, satura l’aria. Il profumo dei fiori di acacia, pur giunti al termine della fioritura, permane dolce e intenso, e i petali bianchi, sospinti dal vento, si adagiano silenziosi sui prati circostanti.

Ogni alveare cela al suo interno una figura centrale, imprescindibile per la sopravvivenza e la prosperità della colonia: la regina. Senza di lei, l’armonia sociale delle api si dissolve in breve tempo.

Non è un caso che, fin dall’antichità, l’ape regina sia stata vista come simbolo di autorità e continuità, nonché garante della coesione collettiva. La sua qualità – intesa come capacità di assicurare una discendenza numerosa e vigorosa – determina la produttività complessiva della famiglia.

La struttura sociale delle api, pur essendo altamente specializzata, riflette una legge universale: ogni comunità complessa necessita di un elemento centrale che ne orienti il destino. Accade nel branco dei leoni, dove il maschio dominante conquista e difende il potere con la forza, e accade nell’alveare, sebbene con modalità più sottili e raffinate. La regina, infatti, non governa con la violenza, ma con una chimica silenziosa: i suoi feromoni regolano l’ordine sociale, impedendo che le operaie sviluppino a loro volta capacità riproduttive e mantenendo l’equilibrio dell’intera colonia.

Eppure, prima di diventare sovrana, ogni regina è solo una “principessa”, una larva prescelta che deve attraversare un percorso selettivo e complesso. È la nutrizione, in particolare la pappa reale somministrata dalle operaie, a determinare il suo destino. A differenza delle celle esagonali comuni, la cella reale ha una forma più grande e allungata, simile a una piccola capsula. In quel microcosmo privilegiato la larva cresce a un ritmo accelerato, trasformandosi in un essere morfologicamente diverso dalle altre api. Dopo circa sedici giorni dall’uovo, la regina adulta emerge: ancora pallida, fragile, con i colori che si stabilizzeranno nei giorni successivi.

La sua comparsa segna un momento critico. Una giovane regina, non ancora feconda, è vulnerabile e timorosa. Nei primi giorni non possiede ancora un profilo feromonale maturo per dominare il gruppo; è accudita dalle ancelle, che la nutrono e la ripuliscono, diffondendo lentamente nell’alveare il segnale chimico della sua presenza.

Tuttavia, la sovranità non è ancora garantita. La fase più decisiva è quella del volo nuziale. Soltanto all’esterno dell’alveare la regina può completare la propria maturazione riproduttiva. In giornate serene, con temperature miti e assenza di vento, la giovane vergine si dirige verso specifiche “aree di raduno” frequentate dai maschi.

Questi luoghi, inspiegabilmente costanti nel tempo e nello spazio, ospitano veri e propri cortei nuziali. Qui, una selezione naturale estrema ha luogo: solo una quindicina di fuchi riusciranno ad accoppiarsi, morendo subito dopo. Durante il volo, la regina immagazzina nelle proprie spermateche una riserva di sperma sufficiente a deporre uova fecondate per anni. Da queste nasceranno api femmine, mentre dalle uova non fecondate nasceranno maschi.

Questo momento definisce la qualità genetica della futura regnante. Se il volo nuziale non avviene in condizioni ottimali, se il numero di accoppiamenti è insufficiente o se l’incontro con i maschi è limitato – come accade nelle stagioni più avanzate, quando i fuchi scarseggiano – la regina sarà destinata a una breve parabola. Le sue suddite, percependo la carenza di feromoni e la scarsa fertilità, la sostituiranno.

Una regina di bassa qualità, definita “fucaiole”, presenta indizi evidenti: deposizioni disordinate, un addome stretto e poco sviluppato, e una progressiva riduzione delle uova fecondate, che porta alla nascita quasi esclusiva di fuchi. Una tale regina compromette la crescita della colonia e, in apicoltura, viene rimossa tempestivamente per evitare il collasso dell’alveare.

Invece, una regina vigorosa rappresenta un capitale biologico prezioso. È in grado di garantire coesione, alta produttività e continuità genetica. Gli apicoltori esperti, proprio per massimizzare queste qualità, sostituiscono periodicamente le regine, solitamente ogni due anni, assicurando così famiglie più dinamiche e meno inclini alla sciamatura.

La società delle api, dunque, non conosce un re. È un regno matriarcale, dove la forza non risiede nella prevaricazione fisica, ma nell’efficienza riproduttiva e nella capacità di emanare i segnali chimici che mantengono la stabilità collettiva. È una monarchia complessa, in cui la sovrana, pur apparentemente fragile, regge le sorti di un popolo intero.

In definitiva, comprendere la regina significa comprendere il cuore pulsante dell’alveare. È lei che, nel silenzio di un ordine biologico millenario, assicura vita, continuità e prosperità a uno degli organismi sociali più perfettamente organizzati del mondo naturale.

5. Api e uomo: una relazione millenaria

La storia dell’ape si intreccia da sempre con quella dell’umanità, tanto da assumere connotazioni mitologiche nelle culture più antiche. In un antico papiro egizio, noto come Salt 825 e conservato al British Museum, si racconta che dalle lacrime del dio solare Ra nacquero le api. Queste, scese sulla terra, costruirono i loro alveari, raccogliendo nettare da ogni fiore per generare miele e cera, sostanze considerate doni divini.

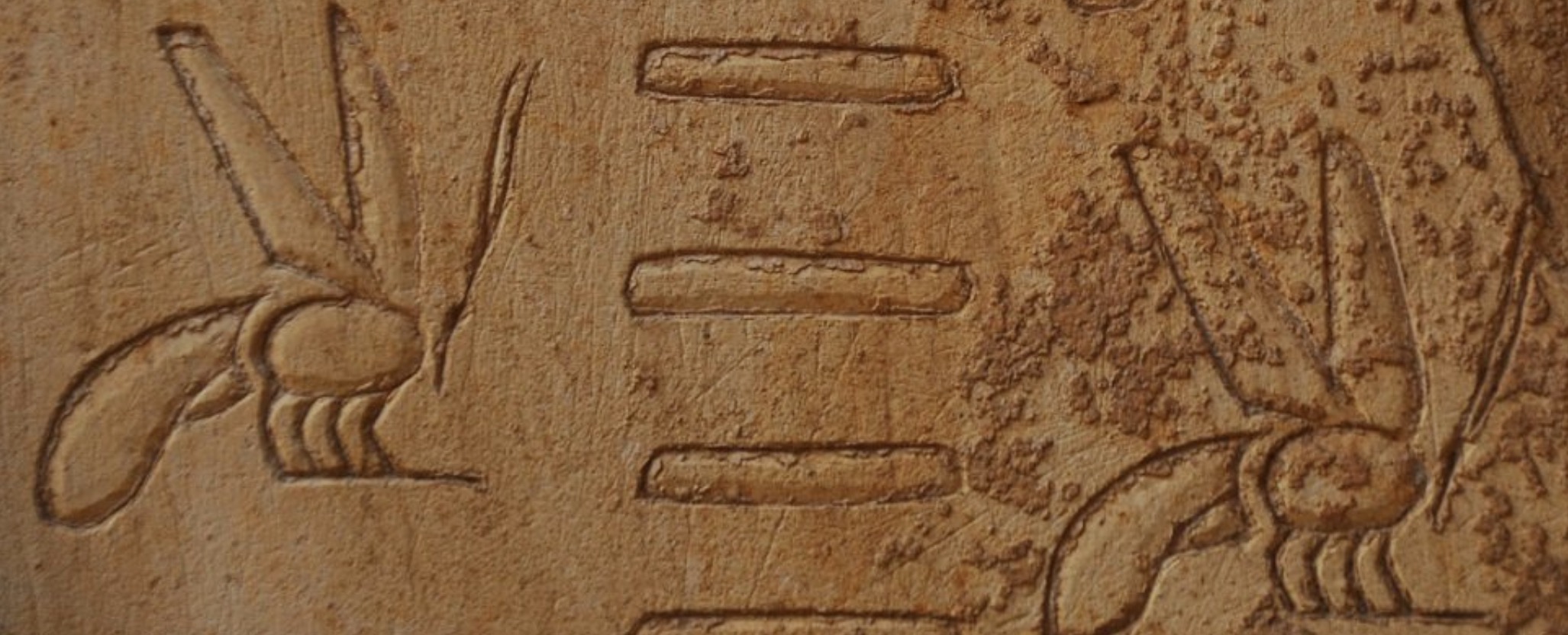

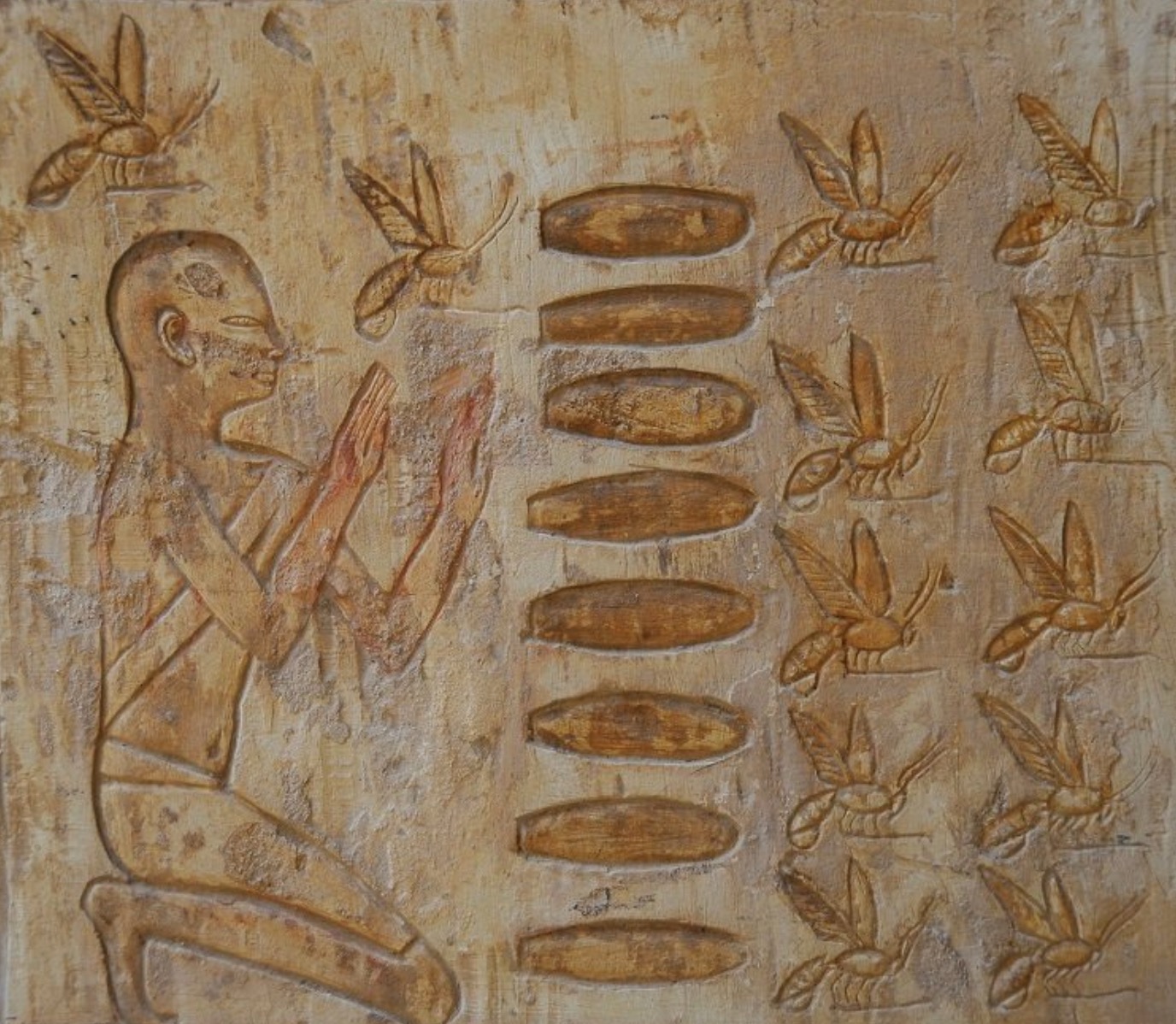

Non sorprende, dunque, che l’ape fosse un simbolo sacro per la civiltà egizia. Compare nei geroglifici incisi sui cartigli ritrovati nella Valle di Luxor e nei bassorilievi della necropoli di Tebe, come nella tomba di Pabasa. Il miele, ritenuto una sostanza magica e terapeutica, aveva un ruolo centrale nella vita quotidiana e spirituale.

Non solo costituiva un alimento pregiato – in un’epoca in cui la canna da zucchero era sconosciuta – ma veniva utilizzato anche in medicina per le sue proprietà cicatrizzanti e antibatteriche, in cosmetica come ingrediente di creme e unguenti ringiovanenti, e perfino nei riti funebri.

Miscelato con oli essenziali, veniva spalmato sui corpi dei defunti per proteggerli dalla decomposizione e donare alla pelle una tonalità dorata, simbolo di divinità. Secondo la leggenda, persino Cleopatra ne sfruttava le virtù estetiche, immergendosi in bagni di latte e miele per preservare la bellezza della pelle dal clima arido del deserto.

La cera d’api, anch’essa considerata preziosa, trovava impiego nell’arte e nella lavorazione dei metalli. Tracce di questa sostanza sono state individuate persino all’interno della maschera funeraria di, testimonianza del suo valore in ambito rituale e artigianale.

Per secoli, l’uomo ha cercato di gestire le colonie di api con metodi rudimentali. Le arnie tradizionali, irregolari e poco funzionali, obbligavano gli apicoltori a rompere i favi durante la raccolta, causando la distruzione di covate e la perdita di interi sciami. Inoltre, la forma non studiata delle strutture induceva le api a costruire ponti di cera tra un favo e l’altro, complicando ulteriormente il lavoro e provocando saccheggi tra colonie.

Fu soltanto nel 1851 che un pastore protestante americano,, osservando attentamente il comportamento naturale delle api, fece una scoperta destinata a cambiare radicalmente l’apicoltura. Notò che le api mantenevano sempre la medesima distanza – circa otto millimetri – tra i favi, uno spazio sufficiente per consentire loro di muoversi senza necessità di costruire strutture aggiuntive. Questo concetto, noto come spazio ape, divenne il principio fondamentale per la progettazione delle arnie moderne.

Langstroth ideò un’arnia in legno con telaini mobili, distanziati in modo da rispettare lo spazio naturale richiesto dalle api. Questa innovazione consentiva di estrarre i telaini singolarmente, come cartelle da uno schedario, permettendo ispezioni rapide e meno invasive. Da quel momento, la gestione delle colonie divenne più sostenibile, riducendo al minimo i danni alla popolazione di api e facilitando la raccolta del miele.

Il modello ideato da Langstroth ispirò numerose varianti e aprì l’era dell’apicoltura razionale, una pratica che, pur evolvendosi con nuove tecnologie, mantiene ancora oggi lo stesso principio di rispetto per l’organizzazione naturale dell’alveare.

Le api popolano la Terra da circa 50 milioni di anni, ben prima della comparsa dell’uomo. Hanno superato glaciazioni e mutamenti climatici, spostandosi verso regioni più miti, ricche di vegetazione. I primi contatti documentati tra uomo e ape risalgono a circa 7.000 anni fa, come testimoniano le, vicino Valencia, in Spagna. In una di queste raffigurazioni si scorge un uomo arrampicato su una scala rudimentale, intento a raccogliere miele: una scena che rivela come già allora l’uomo riconoscesse il valore di questo insetto.

I cacciatori preistorici probabilmente osservarono altri animali – come scimmie e orsi – nutrirsi di miele, imparando da loro le prime tecniche di raccolta. Scoprirono presto che il fumo era un alleato prezioso: per le api rappresenta il segnale di un incendio imminente e, per istinto, esse si precipitano a ingerire quanto più miele possibile, distraendosi dall’attacco. Questo stratagemma permetteva di avvicinarsi ai favi con minor rischio di punture.

Con il tempo, l’uomo imparò a trasferire sciami naturali in contenitori artificiali, dando origine ai primi esperimenti di apicoltura. In Egitto, oltre 5.000 anni fa, erano già in uso arnie cilindriche in terracotta, sigillate con argilla e facilmente trasportabili lungo il Nilo per seguire le fioriture stagionali. Le api egiziane, progenitrici delle moderne api africanizzate, svilupparono una notevole resistenza al clima arido e desertico.

Nel corso dei secoli, l’apicoltura subì evoluzioni lente. Durante il Medioevo, ad esempio, le api non erano più considerate sacre e venivano spesso sacrificate per estrarre il miele. I cosiddetti bugni villici, ceste di paglia dove le api erano costrette a nidificare, non permettevano di raccogliere i favi senza distruggerli. Gli apicoltori ricorrevano a esalazioni sulfuree per sterminare intere colonie e ottenere il prodotto.

Ancora oggi, in alcune regioni rurali dell’Africa, si utilizzano metodi simili: arnie primitive ricavate da tronchi d’albero, chiuse con fango, da cui si estrae il miele in maniera invasiva. Le larve e la covata, considerate prelibatezze, vengono anch’esse consumate.

Solo con l’avventorazionale di Langstroth si riuscì a superare queste pratiche distruttive, avviando una forma di apicoltura più rispettosa e sostenibile, che ha reso possibile un rapporto di collaborazione più equilibrato tra uomo e api.