Decine di migliaia furono le persone colpite nel corso della storia dall’attività del Sant’Uffizio dell’Inquisizione spagnola.

L’istituzione, fondata dai Re Cattolici nel 1478, aveva l’obiettivo di reprimere qualsiasi eresia che minacciasse la purezza della comunità cristiana cattolica.

Secondo lo storico Joseph Pérez le sue vittime furono 125mila. La fase più acuta fu durante il primo mezzo secolo, nel quale si giustiziarono almeno duemila “eretici”.

Se si guarda oltre le cifre globali, il Sant’Uffizio ebbe un impatto drammatico su molti individui, membri di minoranze perseguitate, ma anche su avventurieri, ciarlatani e, a volte, semplicemente su persone squilibrate.

Fino alla sua soppressione da parte delle Corti di Cádiz nel 1813, questa istituzione fu un ingranaggio essenziale della macchina della monarchia spagnola. Ma anche oltre quella data, visto che il regime assolutista di Fernando VII le ridiede vita qualche anno dopo: la sua abolizione definitiva avvenne nel 1834.

Al vertice dell’istituzione si trovava l’inquisitore generale, la cui autorità emanava dal papa, e che presiedeva il Consiglio della Suprema e Generale Inquisizione, fondato nel 1488. Quest’organo si riuniva due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, e aveva competenza su tutti i territori del re di Spagna, compresi quelli americani.

Alla sua autorità sottostavano i tribunali territoriali, composti da due inquisitori, un qualificatore, un ufficiale giudiziario e un pubblico ministero. Questi tribunali contavano inoltre su una rete di collaboratori laici, i familiares del Sant’Uffizio, che ricevevano le denunce ed erano sempre di supporto al lavoro degli inquisitori.

Gli “eretici” che l’Inquisizione voleva punire si raggruppavano in tre categorie:

– gli ebrei conversi o “marrani”, persone di origine ebraica convertite al cristianesimo, accusate di continuare a praticare l’ebraismo in privato;

– i protestanti, che si diffusero in Spagna a partire dagli anni venti del 1500;

– i moriscos, musulmani convertiti che, prima della loro espulsione dalla penisola iberica, nel 1609, venivano accusati di mantenere segretamente la loro antica fede.

L’Inquisizione perseguiva anche la blasfemia, la superstizione o la stregoneria, e si occupava inoltre di delitti sessuali, come la bigamia, la sollecitazione (chierici che seducevano le loro fedeli), la zoofilia e l’omosessualità, chiamata “sodomia”. Inoltre svolgeva funzioni di censura e dal 1551 pubblicava l’Indice dei libri proibiti.

Oggi vi racconteremo cinque processi inquisitoriali dell’Età Moderna, di cui furono protagonisti un galiziano giudaizzante, un’indovina di Toledo, un mago castigliano, un gruppo di moriscos di Granada e un frate laico di un convento di Siviglia.

1. Un chierico galiziano: Il cristiano che voleva farsi ebreo (1687)

Jacinto Vázquez Araújo nacque verso il 1650 a Santa Comba, a circa sette chilometri da Ourense. Era figlio del prete locale e di una ragazza nubile chiamata Dominga Rodríguez.

Quando aveva tre anni fu mandato a vivere con i nonni materni, però a quattordici tornò a casa del padre. Dopo gli studi di grammatica a Monforte de Lemos e quelli di musica a Santiago andò in Andalusia.

Lì iniziò a guadagnarsi da vivere cantando come contralto nella chiesa principale di Écija (Siviglia) e come insegnante dei figli di un avvocato, che poi seguì quando questi si trasferì a Córdoba. In questa città fu ordinato sacerdote e divenne cappellano della chiesa di Santa Cruz.

Anni dopo tornò in Galizia, dove fu nominato canonico della cattedrale di Ourense. A causa dell’implacabile persecuzione da parte dell’Inquisizione, la pratica segreta dell’ebraismo era divenuta meno frequente tra i discendenti di ebrei convertiti: tuttavia Jacinto decise inaspettatamente di convertirsi al giudaismo.

Quando venne arrestato, nel 1687, dichiarò che, sebbene nella sua famiglia fossero «cristiani vecchi», lui voleva essere un «ebreo nuovo». Come spiegazione disse di aver letto un libro, intitolato Sentinella contro gli ebrei, che gli era stato prestato da un presbitero e cappellano della cattedrale di Ourense.

Si trattava di un’opera antisemita scritta intorno al 1674 dal frate Francisco de Torrejoncillo, nella quale si elencavano tutte le accuse classiche contro gli ebrei e si affermava la necessità di mantenere gli statuti di“purezza del sangue” per impedire che discendenti di ebrei accedessero a cariche della Chiesa o dello stato.

Vázquez Araújo se n’era servito per scoprire i riti ebraici e metterli in pratica. Dopo il suo arresto l’Inquisizione ordinò che un altro sacerdote ripetesse gli oltre tremila battesimi impartiti da Vázquez. Inoltre lo accusò di “sollecitazione”. I giudici dubitarono dell’equilibrio mentale dell’accusato.

Vari testimoni dichiararono di averlo visto «restare a lungo a guardare l’acqua del fiume che scorreva». Un frate lo giudicò «uomo di fantasia soggetta a varie elucubrazioni». In ogni caso, un compagno di cella riferì che Jacinto osservava il riposo del sabato e i digiuni ebraici, e la guardia carceraria testimoniò che in prigione si era messo a gridare che voleva morire secondo la Legge di Mosè: questo decretò la sua condanna.

Giunto il momento, gli misero un sambenito (tunica penitenziale) e gli lessero la sentenza con la quale gli veniva revocata l’ordinazione sacerdotale, gli si confiscavano i beni e lo si condannava al carcere a vita, oltre che a cinque anni di galere.

Qui sotto, "Scena di torture inquisitoriali", di A. Magnasco, 1710. Kunsthistorisches Museum, Vienna.

2. L’astrologo Jerónimo de Liébana: lo stregone che denunciò una falsa cospirazione contro il potere (1631)

Jerónimo de Liébana nacque intorno al 1592 a La Ventosa, in provincia di Cuenca. Il padre e il nonno paterno erano notai, mentre il nonno materno era medico.

Sin da giovane Jerónimo condusse una vita nomade, viaggiando per tutta la penisola iberica, talvolta sotto lo pseudonimo di Juan Calvo.

Iniziato alle arti magiche, nel 1620 subì un primo processo da parte dell’Inquisizione di Saragozza, che lo accusò di aver celebrato messe demoniache e di aver distribuito foglietti per rendere invisibili o per vincere al gioco.

Ventinove persone testimoniarono contro di lui al processo, durante il quale subì il supplizio del cavalletto (una pena corporale simile alla flagellazione). Dovette sottoporsi all’autodafé, ovvero alla proclamazione della sentenza, vestito da penitente e con la coroza (cappello conico di carta): gli diedero cento frustate e lo condannarono a otto anni di galere e all’esilio dalle terre di Aragona.

Tre anni dopo fu processato di nuovo, stavolta a Barcellona, per aver continuato a praticare la magia. Davanti al tribunale Liébana raccontò una storia sorprendente. Poiché si era sparsa la voce che fosse capace di trovare tesori, due aristocratici catalani, il conte di Zabellán e il cavaliere Bertrán Desvalls, avevano pagato una cauzione per riscattarlo dalle galere; poi l’avevano trasferito a casa di Desvalls.

Durante la notte lo portavano in carrozza, con gli occhi bendati, fino a una casa del conte di Zabellán, con il pretesto di evocare gli spiriti. Una notte Jerónimo si era trovato davanti a un nascondiglio di libri di magia e a molti congegni a forma di pianeti, collocati intorno a una statuetta di Filippo IV: questo gli aveva fatto pensare che il gruppo, cui appartenevano altri nobili, stesse tramando qualcosa contro il re. Così lo comunicò all’Inquisizione, che però non lo ascoltò.

Nel 1627 Jerónimo andò a Málaga e poi a Ocaña, dove riuscì a farsi nominare vicerettore del collegio dei gesuiti.In seguito andò a Cuenca, dove venne accolto dal fratello sacerdote. Arrestato nuovamente nel 1631, denunciò un altro complotto, che sosteneva di aver scoperto a Málaga nel 1627, ai danni di Filippo IV.

Questa volta gli diedero retta e lo mandarono a Madrid per riferire tutto ciò che sapeva al conte-duca di Olivares, primo ministro del re. Jerónimo gli raccontò che per 71 giorni il marchese di Valenzuela e altri cavalieri avevano realizzato una serie di sortilegi astrologici, culminati in una cerimonia alla quale aveva partecipato un mago francese, un certo Guñibay.

Per prima cosa avevano bruciato una serie di statuette per propiziare la caduta del conte-duca e la sua sostituzione con il marchese. Dopo tre ore Guñibay aveva detto ai presenti di non spaventarsi, visto che gli spiriti sarebbero entrati nella stanza sotto forma di tori, uccelli o come semi di una pianta speciale.

Fra un fuggifuggi di pipistrelli, alle cinque del mattino Guñibay aveva messo le statuette bruciate in un baule di legno di ulivo, foderato in ferro, e l’aveva buttato in mare con una zavorra. Filippo IV e il suo favorito diedero credito al racconto e inviarono a Málaga una commissione affinché recuperasse il baule dal fondo del mare.

Siccome non trovarono nulla, l’Inquisizione condannò Liébana per superstizione manifesta. Il finto astrologo fu sottoposto a un autodafé a Cuenca il 4 luglio del 1632, con una candela in mano, la coroza in testa, una corda al collo e l’insegna di stregone. Fu costretto ad abiurare l’eresia e ricevette 400 frustate. Poi fu portato a Córdoba, dove venne rinchiuso a vita.

Qui sotto, la Sorte. Questa scena mostra un indovino che legge il futuro a un cliente. Tali pratiche erano condannate dall’Inquisizione. Pietro della Vecchia. XVII secolo. Museo Civico, Palazzo Chiericati, Vicenza.

3. La beata Leonor Barzana: l’indovina di Toledo che si vantava della sua ascendenza ebraica (1530)

All’inizio del XVI secolo la toledana Leonor Barzana fu discendente di quegli ebrei che l’Inquisizione perseguitò con accanimento.

Suo padre, di mestiere cambiavalute, era stato bruciato per aver abbracciato il giudaismo, mentre lo zio paterno era stato condannato a portare il sambenito per lo stesso motivo.

Per evitare problemi, Leonor rinunciò al cognome del padre e adottò quello della madre, Francisca Barzana, che nel processo contro suo marito si era salvata grazie alla protezione di un canonico. Una vicina testimoniò di aver sentito dire più di una volta da Leonor che gli inquisitori avevano ucciso suo padre non per una sua colpa ma perché erano vigliacchi e traditori.

Nel suo quartiere Leonor era conosciuta come “beata” a causa dell’abito francescano che indossava e che contraddistingueva le donne laiche dedite alla preghiera. Il termine si applicava anche alle donne che sostenevano di possedere doti soprannaturali, come dicevano essere il caso di Leonor.

Una compaesana una volta le fece visita per chiederle notizie sul marito, assente da molto tempo. Lei le rispose di aver avuto la rivelazione che l’uomo era morto, però la invitò a pregare la Vergine e san Giovanni Battista per nove giorni, allo scadere dei quali il marito riapparve. Altri la chiamavano la estrellera (giumenta che alza troppo la testa) e la definivano una donna «superba, eccezionale, intrepida (...) e indomabile».

In un’altra occasione, quando una sua compaesana stava per partorire, la beata uscì sulla soglia con una candela accesa, mormorò alcune parole, contemplò il cielo aperto tra i raggi solari e un uccello le sfiorò il volto all’altezza del naso.

Appena il bambino nacque, la beata insistette perché lo chiamassero Gabriel e predisse che sarebbe diventato un saggio religioso. Tutti questi episodi emersero nel corso del processo che venne istruito contro di lei nel 1530. La accusavano di essersi vantata delle sue origini ebraiche e di aver compiuto pratiche magiche.

Dopo aver ribadito la sua adesione al cattolicesimo, fu castigata con cento frustate e dovette fare un autodafé. Sei anni più tardi nuovi testimoni dichiararono di averla sentita vantarsi dei suoi poteri, tra i quali anche quello di far crollare una casa o di invocare gli spiriti.

Un’altra donna riferì di aver ricevuto da lei una medicina contro la sterilità. Leonor fu nuovamente condannata alla frusta e rinchiusa in prigione, come superstiziosa e spergiura. Ne uscì solo per andare in esilio.

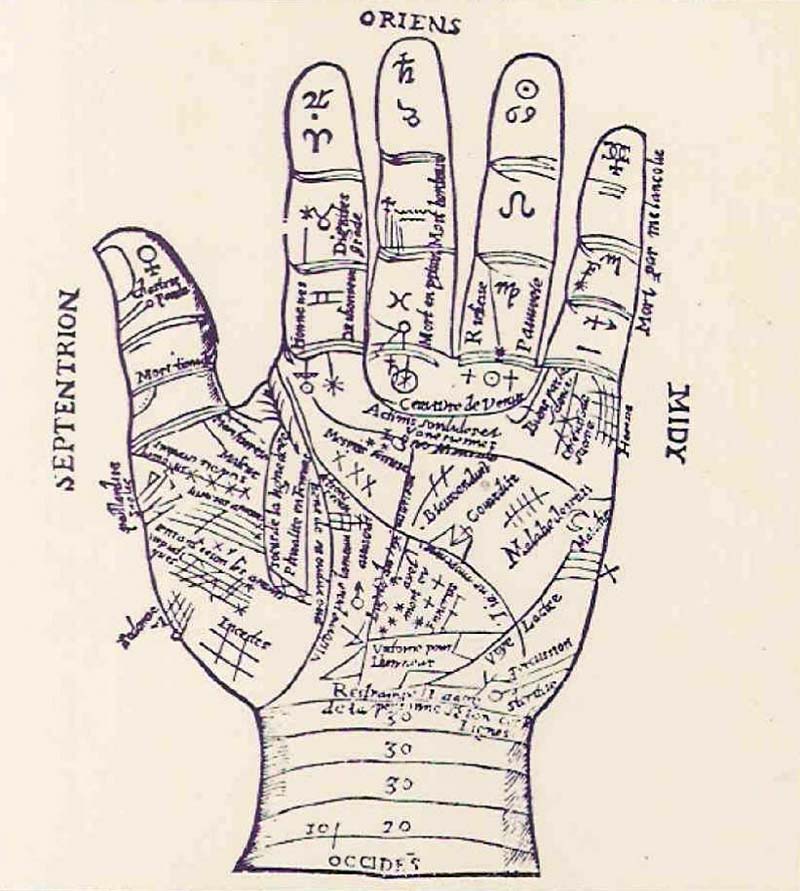

Nella foto sotto, La mano sinistra. Questo schema spiega in dettaglio le informazioni che la mano può fornire su una persona. Copia di uno schema di Jean Belot (1649) usato nel libro Storia della magia, pubblicato alla fine del XIX secolo.

4. La morisca Mari Pérez: una campagna dell’Inquisizione contro i moriscos (1606)

La popolazione musulmana che rimase in Spagna a partire dal 1492 – dopo la conquista del regno dei Nasridi di Granada da parte dei Re Cattolici – soffrì una persecuzione incessante.

Convertiti a forza al cristianesimo, ai moriscos fu proibito usare l’abito tradizionale e la lingua araba.

Nel 1568 furono protagonisti di una ribellione violenta nella zona delle Alpujarras, dopodiché furono deportati dal regno di Granada in diverse zone della Castiglia, dove crearono nuove comunità di moriscos che continuarono ad attrar- re i sospetti delle autorità.

Una di esse si radicò ad Almagro (Ciudad Real). Gli inquisitori volevano scoprire se i moriscos che vi abitavano continuassero a praticare in segreto la religione islamica, anche se adempivano esteriormente agli obblighi del cristianesimo.

Un ufficiale del Sant’Uffizio riuscì a convincere una giovane di 19 anni, Mari Pérez Limpati, a trasferirsi a casa sua «affinché dicesse più liberamente quello che aveva da dire e fosse esaminata in modo più approfondito».

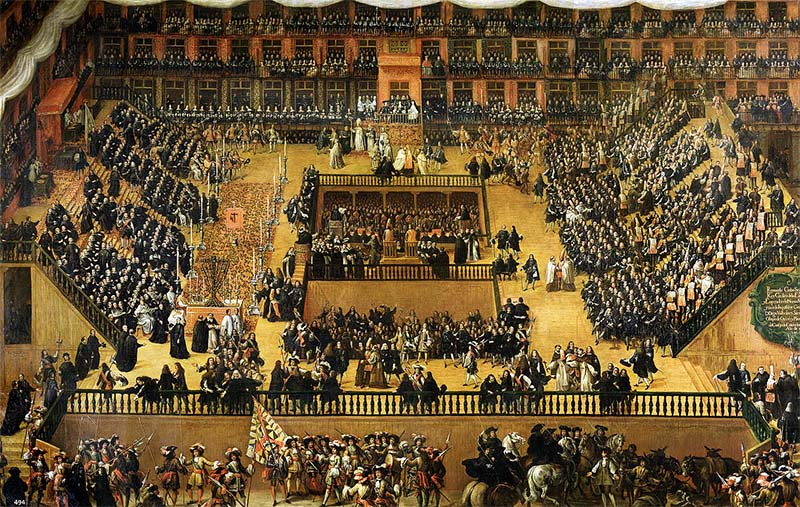

Sotto pressione e spaventata, Mari Pérez diede il via a una spirale di denunce che sarebbero culminate in un autodafé tenuto a Toledo nel 1606, nel quale furono bruciate sei persone tra familiari e vicini. Altre 18 furono condannate al carcere a vita e alla confisca dei beni. Mari Pérez – che riconobbe di aver praticato i riti islamici per un anno e mezzo – denunciò una vedova ottuagenaria, Isabel de Jaén.

L’aveva sentita dire: «Perché dovrei credere in Cristo? È un supplizio», e l’aveva vista fare il «digiuno degli arabi e la cerimonia dell’acqua», cioè il digiuno del mese del Ramadan e le abluzioni quotidiane dei musulmani. Aveva inoltre raccontato che un giorno l’anziana era andata a casa sua e aveva cercato di convincerla a praticare il guadoc (un’abluzione facciale) «in osservanza alla setta di Maometto».

Il tribunale ordinò di torturare la donna: «Dopo averle passato cinque giri di corda, al successivo sembrò svenire, non rispondeva a quello che le domandavano, non si lamentava, né tornava in sé». Fu condannata a fare un autodafé. Un’altra anziana, Isabel de Cañete, di 78 anni, fu accusata di aver praticato diverse cerimonie islamiche e la divinazione con le fave.

Dopo essere stata torturata fu condannata alla confisca dei beni e al carcere perpetuo. Anche il padre di Mari Pérez, Diego Pérez Limpati, di professione negoziante, fu accusato da sette testimoni, fra i quali sua figlia.

Tutti l’avevano visto compiere cerimonie e il digiuno arabo, le abluzioni del guadoc, e la çalá (invocazione a Dio dopo le abluzioni). Un testimone assicurò che «si riuniva con altri moriscos per cena, al termine dei digiuni del Ramadan» e che «aveva in casa dei fogli scritti in caratteri arabi».

Fu condannato alla confisca di tutti i beni e a essere bruciato sul rogo. Lo zio della giovane, Miguel Ruiz de Mendoza, di 54 anni, ebbe la stessa sorte; sua sorella, di 14, fu condannata ad abiurare, e sua madre al carcere a vita irrevocabile.

Un altro vicino, il calzolaio Hernando de Palma, fu accusato di aver insegnato l’arabo ai suoi vicini mentre gli riparava le scarpe e di celebrare funerali islamici. Ritenuto colpevole, fu condannato alla confisca dei beni e al rogo.

Tuttavia, il principale obiettivo delle indagini inquisitoriali era Juan Martín de Jaén, un uomo di 40 anni che faceva da faqih, ovvero da capo religioso della comunità. In suo possesso furono trovati un gran numero di scritti religiosi ed esemplari del Corano.

Martín de Jaén non denunciò nessuno e confessò subito la sua condizione, pertanto non venne torturato. Fu condannato invece alla confisca dei beni e consegnato alla giustizia secolare, che lo bruciò sul rogo insieme ad altri cinque suoi compagni.

Qua sotto, Il battesimo dei Moriscos. Questo rilievo di legno policromo, opera di Felipe Bigarny, rappresenta la conversione dei moriscos del regno di Granada dopo la conquista dei Re Cattolici nel 1492. Pala d’altare maggiore della Capilla Real, cattedrale di Granada. 1522.

5. L’elemosiniere Juan Elías: gli stratagemmi del sant’uomo di Siviglia che predicava l’amore universale (1730)

Nella prima metà del XVIII secolo un certo Juan Elìas viveva nel convento sivigliano di San Pedro de Alcántara come “donato”, ovvero come laico che portava l’abito religioso e svolgeva compiti di servizio alla comunità.

Elías, che aveva una cinquantina d’anni, si dedicava a raccogliere l’elemosina percorrendo i quartieri della città, dove si era guadagnato la fama di uomo santo e virtuoso grazie al modo di parlare tranquillo, con voce dolce e aria serena.

Il servitore di San Pedro de Alcántara approfittava delle sue visite per dialogare con la gente in maniera compassionevole. Soleva spiegare il Padre nostro e concludeva dicendo che tutti gli uomini sono fratelli davanti a Dio e che hanno il dovere di amarsi gli uni e gli altri.

Con questo pretesto, fratello Juan cominciò a recarsi nel quartiere di Triana a casa di una donna sposata, Francisca Moreno, di 35 anni. Dopo essersi guadagnato la sua fiducia con discorsi pii e devoti, approfittava per accarezzarla e abbracciarla, dicendo di non avere cattive intenzioni, poiché il suo pensiero era rivolto a Dio.

In un’occasione riuscì a farsi ricevere nella sua stanza da letto, dove l’abbracciò per «mezzo quarto d’ora», però lei lo interruppe, gli diede l’elemosina che chiedeva e lo mandò via.

Tornò dopo qualche settimana per dichiararle che non faceva altro che pensare a lei, però la donna, avendo capito la sua tattica, gli domandò «se il fatto di averla sempre in mente fosse per raccomandarla a Dio». Fratello Juan si vide costretto a rinunciare alla sua impresa. Quindi tentò la sorte con un’altra abitante di Triana, Teresa del Barco, nubile di 25 anni.

Con lei andò direttamente al dunque. Le assicurò che potevano giacere insieme senza peccare, poiché «sebbene io o chiunque altro nel farlo le prenda le mani e l’abbracci, essendo in Dio come siamo, questo non è peccato né cosa cattiva (...) e se entrasse qualcuno in quel momento e chiedesse cosa stiamo facendo, sarebbe lui a scandalizzarsi,ma noi saremmo tranquilli perché siamo nell’amore di Dio e sappiamo che in esso non pecchiamo».

Inoltre cercò di persuaderla di avere doti di veggente, giacché, a quanto assicurava, aveva previsto la morte della figlia di una concittadina. Nel frattempo Francisca si era fatta degli scrupoli per l’accaduto e aveva consultato il suo confessore, che l’aveva esortata a denunciare il caso all’Inquisizione di Siviglia.

Nella sua dichiarazione Francisca rivelò che anche la sua vicina Teresa aveva rapporti con l’elemosiniere, perciò il tribunale convocò anche lei. Basandosi sulla testimonianza di entrambe, i qualificatori – membri del tribunale inquisitoriale che accertavano il tipo di delitto che era stato commesso – elaborarono un rapporto sull’imputato.

Secondo gli inquisitori, Elías era un seguace della dottrina eretica di Miguel de Molinos (1628-1696), il quale sosteneva che si poteva raggiungere la grazia mediante la contemplazione ed era stato condannato per aver commesso atti immorali.

Un fatto che non aveva impedito la nascita, in diversi Paesi cattolici, di una corrente di seguaci, i cosiddetti molinosisti. Inoltre il tribunale definì Elías imbroglione e ignorante di ciò che predicava. Per questo fu incarcerato e condannato. Fu uno fra i tanti casi di trasgressioni minori della morale sessuale di cui si occupò l’Inquisizione nel corso della sua storia.

Nella foto sotto, vista di Siviglia. L’Inquisizione cominciò a funzionare a Siviglia nel 1481. Aveva la sua sede nel convento dominicano di San Pablo, però dovette presto trasferirsi nel castello di Triana per mancanza di spazio. Vista della Torre dell’Oro e della cattedrale di Santa Maria della Sede.