«Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento».

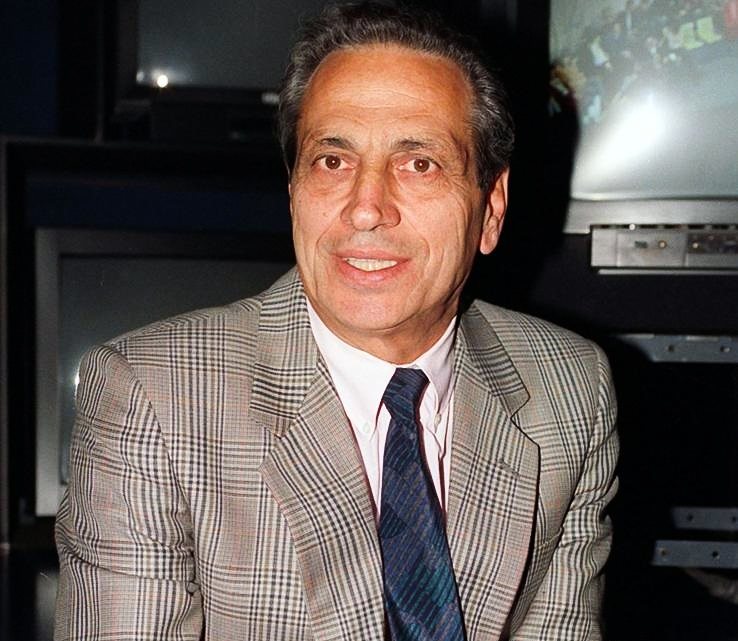

A ricordare il maestro più famoso d’Italia è Giulia Manzi, figlia di quell’Alberto che negli anni del Dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del Paese e della televisione.

Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi: una vita tante vite.

«La sua conoscenza aveva un riscontro pratico: doveva mettere le mani dappertutto, toccare e assaporare la vita fino in fondo», continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l’unificazione del Paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni: far parlare in italiano gli italiani.

Alberto Manzi, con la tv fu il «maestro d’Italia», ma togliere la gente dall’ignoranza fu sempre la sua missione. Perfino all’estero dove venne torturato per questo.

1. IN GUERRA

Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato, agli amici preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune.

«Poiché all’epoca l’istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì», continua Giulia.

«Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all’Istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi».

Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di Scienze naturali dell’Università di Roma, ma a interrompere i suoi studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi.

Venne reclutato dagli Alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi, dopo tre giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse quattro compagni.

Nonostante quella tragedia, continuò a battersi al fianco degli Alleati e venne assegnato al Battaglione San Marco, che nei piani angloamericani doveva spingere i tedeschi verso Nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia.

La partecipazione al confitto fu praticamente una costrizione: infatti nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la Liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l’ora di tornare a casa.

Ad aspettarlo c’erano Alda, la figlia di circa un anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri tre bambini: Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica, un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente.

“Dopo l’esperienza della guerra, l’idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi”, raccontò molto tempo dopo, “rinnovare la scuola, per cambiare certe cose che non mi piacevano”.

2. IN CARCERE

Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l’insegnamento. Si piazzò benissimo, quinto in graduatoria.

Tuttavia, fu superato nell’assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile “Aristide Gabelli” di Roma.

La sua classe era formata da 94 studenti, dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro (aveva solo 22 anni!) e si fece raccontare le loro storie.

Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni: questo “privilegio” il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere: a pugni. Sfidò il capo banda, Oscar, vinse e cominciò a lavorare.

Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane perché, per motivi di sicurezza, non si potevano portare matite e penne.

Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti, solamente due tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano.

Andrea Canevaro, docente di Pedagogia speciale all’Università di Bologna scomparso nel maggio di quest’anno, ha parlato della curiosità come perno del “metodo Manzi”: «La curiosità, la voglia di capire, di stupire si trasmette anche all’altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l’elemento di novità che ogni giorno ci regala la vita».

Dall’esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grogh, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del Premio Collodi per le opere inedite.

Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l’attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro.

3. IN SUDAMERICA

Intanto Manzi riprese e terminò gli studi: nel 1947 si laureò in Biologia alla Facoltà di Scienze dell’Università di Roma.

«Suppongo che fosse laureato presso La Sapienza ma non ne ho conferma, papà non ritirò mai i diplomi di laurea», spiega Giulia. «Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato».

Poi si iscrisse alla facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in Filosofia e Pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la Scuola sperimentale del magistero, nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno, per ritornare alla sua amata scuola elementare.

Nel frattempo, si stava aprendo una parentesi, importantissima per Manzi, in America Latina. Nel 1955-56 vinse una una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt’altro.

“C’erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi, perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava”, raccontò in seguito Manzi. “Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato, oppure ucciso”.

Così, decise di agire, organizzando una routine che prevedeva, ogni anno, nel mese di luglio o agosto, un soggiorno in quei luoghi (in Perù, sull’altopiano andino, e in Bolivia), per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali.

Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa: nel 1956 uscì Orzowei, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sud Africa (da cui, nel 1977, venne tratta una famosa serie televisiva).

Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo; in seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi.

C’era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti, ben presto, diedero nell’occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto di ingresso.

Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato (la polizia gli strappò le unghie). Quelle terre lontane e tanto amate divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo.

Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa tanto che nel 1987 venne persino contattato dall’Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il “Piano Nazionale di Alfabetizzazione”.

«Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sudamerica fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi», rivela Giulia Manzi.

4. MAESTRA TELEVISIONE

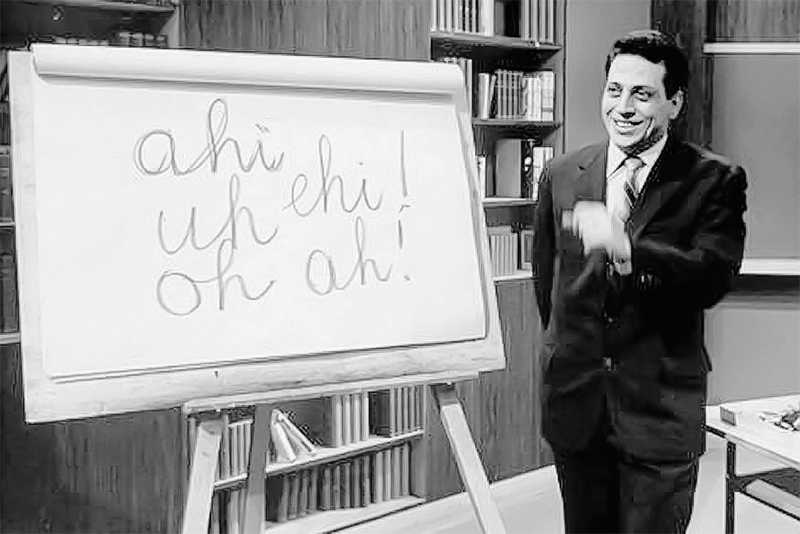

Nel 1960, Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma Rai per l’istruzione degli adulti non alfabetizzati.

Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all’inquadratura televisiva.

Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore, poi poco alla volta aggiunse dettagli fino a ottenere un’immagine più chiara: un lavoro “in divenire” utile per attirare – e conservare – l’attenzione dell’interlocutore.

Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche: «Alle superiori fu persino rimandato in disegno», ricorda la figlia. «È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppi tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione».

Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il ministero della Pubblica istruzione curò l’allestimento di 2.500 posti di ascolto per la Rai, con insegnanti designati dai Provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla Eri, accompagnato dall’occorrente per scrivere.

La trasmissione divenne di culto e andò in onda per otto anni, permettendo a un milione e mezzo di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 Paesi.

«La televisione del maestro Manzi scende in strada, e per strada conquista autorevolezza», spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. «Non fa lezione. Interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa».

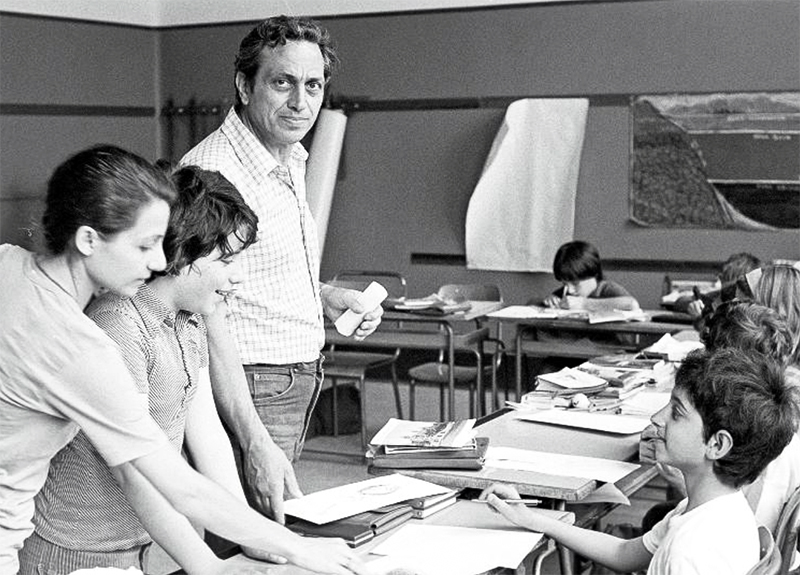

Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola, come insegnante dell’istituto “Fratelli Bandiera” di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento.

Proprio in quella scuola incontrò, nel 1982, la sua seconda moglie Sonia Boni, che all’epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque, nel 1988, Giulia.

5. LA TV È CAMBIATA

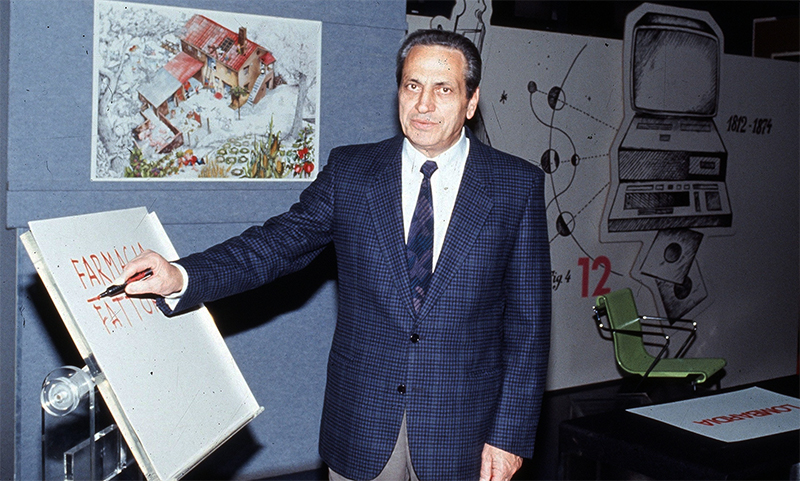

“Nel ’90 fui chiamato da uno dei dirigenti Rai per fare un programma rivolto agli extracomunitari”, raccontava il maestro.

Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro Paese.

Si concentravano su cinque diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana (per esempio l’ospedale e la farmacia o l’abbigliamento).

“Stavolta non userò la lavagna ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome”, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda.

Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell’organizzazione della trasmissione, lamentò l’assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l’inefficacia della formazione.

Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo: era evidente che la televisione era cambiata, non si faceva più carico di quell’intento pedagogico che l’aveva animata nei suoi primi anni di vita.

Di Manzi si tornò a parlare molto nel 1981, quando rifiutò di redigere le appena introdotte “schede di valutazione”, che la riforma della scuola aveva previsto al posto dei voti in pagella.

Manzi, allora insegnante alla scuola elementare “Fratelli Bandiera” di Roma, spiegò la sua contrarietà alla svolta con queste parole: “Non posso bollare un ragazzo con un giudizio, perché il ragazzo cambia, è in movimento; se il prossimo anno uno legge il giudizio che ho dato quest’anno, l’abbiamo bollato per i prossimi anni”.

Fu sospeso dall’insegnamento, ma l’anno dopo il ministero della Pubblica istruzione fece pressione per convincerlo a scrivere le valutazioni.

Manzi fece intendere di non avere cambiato opinione, ma si mostrò disponibile a redigere una valutazione riepilogativa uguale per tutti tramite un timbro, con questo giudizio: “Fa quel che può, quel che non può non fa”. Il ministero si oppose alla timbratura e Manzi replicò: “Non c’è problema, posso scriverlo anche a penna”.

Note

Dal dialetto all'italiano

La necessità di promuovere una lingua comune si fece sentire per la prima volta con l’Unità, dopo il 1861, in un’Italia dove ancora a inizio Novecento l’analfabetismo era assai diffuso (circa il 46% della popolazione nel 1911 non sapeva né leggere né scrivere).

Molteplici fattori storici e sociali permisero alla lingua standard di imporsi gradualmente sulle parlate regionali. Secondo Pietro Trifone, docente di Storia della lingua italiana all’Università“Tor Vergata”, furono decisivi la leva obbligatoria su base nazionale, il movimento migratorio, lo sviluppo economico e la diffusione dei mass media.

Arriva la Rai. Nella seconda metà del Novecento, in particolare, la diffusione della lingua italiana fu accelerata dalla televisione. Nei suoi primi vent’anni di vita, fra il 1954 e il 1976, fu considerata uno strumento pedagogico.

All’epoca la Rai era l’unica emittente radiotelevisiva nazionale, con un solo canale (due dal 1961) che trasmetteva soltanto per alcune ore della giornata. Le sue trasmissioni diffusero un italiano comune – basato su una sintassi semplice ma un vocabolario ricco, con una pronuncia standard – attraverso le voci delle annunciatrici, dei presentatori e degli speaker.

La Rai proponeva programmi per l’educazione degli adulti, ma anche di intrattenimento, dai quiz come Lascia o raddoppia? agli adattamenti dei classici della letteratura (i famosi sceneggiati). Oltre alla funzione pedagogica la televisione svolse una funzione sociale di primaria importanza: non tutti potevano permettersi un televisore a casa e per questo amici e famiglie si riunivano intorno a un unico apparecchio.

Secondo il censimento del 1951, il tasso di analfabetismo in Italia (che variava fortemente da regione a regione) era mediamente del 13%. In realtà, questo dato non può essere considerato troppo fedele in quanto il 59,2% della popolazione non era nemmeno in possesso della licenza elementare.

La dispersione scolastica era estremamente elevata perciò, specie nel Mezzogiorno, solo un numero esiguo di studenti concludeva il primo ciclo di studi.

Si iniziò a combattere l’analfabetismo da una parte potenziando le scuole elementari e istituendo scuole pluriclasse nei piccoli centri e dall’altra proponendo la formazione post-scolastica per gli analfabeti di ritorno e per il recupero dei detenuti nei carceri minorili.