Bontà e cattiveria sarebbero scritte nei nostri geni.

Eppure, anche il contesto in cui viviamo può farci diventare crudeli. Facciamo qualche esempio…

La ragazza scavalca la balaustra del ponte e si butta nel fiume. Mario Rossi, che passava per caso e assiste alla scena, si tuffa per salvarla, rischiando la vita.

Nella stessa città, un disperato si getta sotto i binari, l’altoparlante annuncia ritardo per “incidente umano” e Alfredo Bianchi s’infuria: «ma non si poteva buttare da un palazzo di dieci piani invece che sotto la metro»?

Aneddoti di fantasia, per fortuna, ma che inducono a riflettere. Che differenza c’è tra Mario Rossi l’Altruista e Alfredo Bianchi l’Egoista? Sono diversi geneticamente o educati in modo differente? E, più in generale, da dove nascono la bontà o la cattiveria?

Domande fondamentali a cui oggi le neuroscienze cercano di rispondere. La questione, però, è tutt’altro che semplice.

1. Dilemmi filosofici

Se la natura umana sia buona o cattiva, tanto per cominciare, è un rompicapo filosofico.

L’illuminista settecentesco Jean-Jacques Rousseau scriveva nell’Emilio, “L’uomo nasce buono ma è la società che lo corrompe”.

Un secolo prima, il più pragmatico filosofo britannico Thomas Hobbes, tra gli altri, sosteneva l’opposto, e cioè che l’essere umano è fondamentalmente egoista e a guidarlo è l’istinto di sopravvivenza e sopraffazione.

Quest’ultima tesi, purtroppo, trova giustificazione nelle guerre e nelle crudeltà susseguitesi nella storia, dai sacrifici umani aztechi ai genocidi, dai lager nazisti ai tagliagole dell’Isis.

Il dilemma, strada facendo, si è esteso alla teorie dell’evoluzione: secondo il biologo britannico Richards Dawkins, le scoperte di Darwin possono essere tutte spiegate dalla tesi del “gene egoista”, ovvero dal bisogno che ha il Dna di sopravvivere abbastanza per riuscire a riprodurre se stesso.

Molti altri scienziati, tra i quali il biologo David Sloan Wilson, della Binghamton State University (Usa), rispediscono quella tesi al mittente: è invece il senso dell’“altruismo” (termine coniato dal filosofo francese Auguste Comte nel 1830) a guidare l’evoluzione umana, vegetale, animale.

La capacità riproduttiva, cioè, sarebbe frutto di comportamenti che hanno represso gli istinti egoistici e favorito quelli collettivi: basta guardare le api, che lavorano tutte insieme con zelo per raccogliere il miele.

2. Predestinati all'altruismo e malati di ferocia

- Predestinati all'altruismo

Molti altri studi scientifici vanno nella stessa direzione, e confermano che bontà e generosità sono scritte nei nostri geni.

Per alcuni scienziati l’altruismo dell’uomo attuale discende direttamente da quello sviluppato dalle comunità dell’età paleolitica.

Per andare a fondo nella questione, lo psicologo David Rand e il suo team dell’Università di Yale (Usa) hanno intervistato 51 dei 9.500 Mario Rossi insigniti della medaglia all’eroismo del “Carnegie Hero Fund”.

E hanno chiesto loro se avessero agito d’istinto o con consapevolezza, tenendo a freno la paura.

«Dalla nostra analisi è emerso che tutti hanno agito senza pensare. Prima l’azione, poi il pensiero», sintetizza Rand.

E che l’impulso alla moralità si manifesti fin dalla primissima infanzia è dimostrato da un curioso esperimento realizzato presso l’Infant Cognition Center dell’Università di Yale: alcuni bambini di 15 mesi hanno osservato uno spettacolo di marionette stilizzate, tra cui c’erano una palla rossa che arrancava su una collina, un quadrato giallo che la aiutava, un triangolo verde che la ostacolava.

Messi di fronte alla scelta, alla fine i piccoli spettatori preferivano il quadrato “buono” piuttosto che il “triangolo cattivo”. A riprova del fatto che il senso di giustizia, e di empatia, è innato. - Malati di ferocia

Ma se siamo “programmati” alla bontà, da dove nasce la cattiveria? Secondo lo psicologo Reut Avinum della Hebrew University (Israele), autore nel 2011 della scoperta del cosiddetto “gene dell’altruismo”, che regola gli ormoni legati ai nostri comportamenti sociali, la questione è semplice: l’"istinto del carnefice” deriverebbe da una variazione proprio nel gene Avprl a.

Il neurochirurgo Itzhak Fried, della California University (Usa), ha invece localizzato “l’interruttore del male” nella Sindrome E (E =Evil, il Male), malattia caratterizzata da una “frattura cognitiva” che avviene nella corteccia prefrontale del cervello, coinvolta nei processi decisionali.

Infine, secondo lo psicologo britannico Simon Baron-Cohen, la cattiveria è una “malattia” attribuibile a scarsa empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri.

In ciascuno di noi è esprimibile in 6 gradi possibili: dal livello massimo, che denota forte intuitività e comprensione degli altri, al grado 0, in cui la capacità empatica è assente.

3. Metà e metà

Se non si è in grado di provare empatia si finisce per soccombere a impulsi negativi e autodistruttivi.

Considerare la cattiveria una malattia, però, è una tesi che riscuote sempre meno favori.

Attribuire tutta la responsabilità dei nostri comportamenti ai geni, del resto, finirebbe per giustificare sia le scorrettezze quotidiane sia le crudeltà.

I più recenti studi di neuroetica puntano in tutt’altra direzione. L’uomo non è buono o cattivo. È come se nel cervello fossero presenti due software (quello della bontà e quello della cattiveria) attivati dalle circostanze.

Ci sentiamo tranquilli e sicuri? Allora siamo altruisti. Ci sentiamo soli, impauriti e minacciati? Si attiva il software della cattiveria. La separazione tra bene e male, di cui parlano le teorie di Hobbes e di Rousseau, è superata.

Le ricerche scientifiche sui meccanismi dell’empatia dicono che abbiamo cablati nel cervello neuroni che ci fanno “sentire” il dolore dell’altro, è vero, ma dicono anche che la risposta istintiva può essere mediata da fattori cognitivi, frutto di esperienze precedenti o convinzioni in grado di scatenare reazioni egoistiche o antisociali.

Crudeltà e altruismo possono quindi convivere nella stessa persona. Né difetto genetico, né malattia: le neuroscienze confermano ciò che sosteneva la filosofa Hannah Arendt agli inizi degli anni ’60 coniando l’espressione “banalità del male”: anche la persona più ordinaria può compiere atti crudeli.

E fino a che punto può arrivare è emerso nei due esperimenti condotti negli anni ’60 e ’70 all’Università di Harvard e all’Università di Stanford.

Alcuni studenti arrivarono a colpire con scariche elettriche altri studenti, solo perché lo sperimentatore chiedeva di comportarsi così, mentre nell’altro esperimento alcuni individui incarnarono il ruolo delle guardie e si dimostrarono spietati verso altri giovani che invece impersonavano i carcerati.

Fu la dimostrazione che l’obbedienza cieca può trasformare qualsiasi persona normale in carnefice.

4. Per scelta ed “Effetto Gomorra”

- Per scelta

È ciò che è successo anche nelle carceri di Abu Ghraib, nel 2005.

Gli psicologi Alexander Haslam e Stephen Reicher, dell’Università di St. Andrews, hanno riesaminato quei fatti proprio alla luce di quei due celebri studi sull’obbedienza: «Le persone corrette», osserva Haslam, «partecipano ad atti orribili non perché diventano passivi esecutori senza cervello, ma perché arrivano a credere, sotto l’influenza di coloro che hanno autorità, che quello che stanno facendo sia giusto».

In altri termini, c’è una partecipazione emotiva a comportamenti malvagi che va oltre la soggezione all’autorità o alla solidarietà di gruppo. Nella vita di tutti i giorni, invece, violenze impensabili possono essere scatenate da stress e frustrazioni.

Lo dimostra uno studio condotto all’Università dello Utah negli anni ’90: l’aumento dell’1% della disoccupazione avrebbe prodotto, nel biennio 1990-1992, più di 1.459 omicidi (+6,7%), 62.607 crimini violenti (+ 3,45%), 223.500 reati contro il patrimonio (+2,4%).

Entro certi limiti, è quindi il contesto in cui viviamo a spingerci a incarognirci. Come possiamo allora evitare di trasformarci in mostri indifferenti? È l’empatia l’antidoto di cui abbiamo bisogno.

È fondamentale uscire dalla nostra dimensione individuale per calarci nei panni degli altri, pensando autonomamente e accettando i nostri limiti, compreso il fatto di non essere solo buoni. Bisogna, insomma, lavorare su noi stessi. - “Effetto Gomorra”: il fascino del male

I protagonisti assoluti delle più amate serie televisive, da “Gomorra” a “Breaking Bad”, da “Mad Men”, “House of Cards”, sono immorali, brutali, assetati di potere.

Hanno ragione i critici a preoccuparsi dell’effetto emulazione? Lo spettacolo della violenza può renderci insensibili all’orrore? C’è chi afferma il contrario.

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Augusta, in Germania, e del Wisconsin-Madison, negli Usa, le scene violente più simili alla vita reale soddisfano il desiderio di verità e generano empatia verso chi soffre.

Attraverso l’infelicità del protagonista che si comporta male, le storie tragiche ribadiscono che i valori esistono e non possono essere offesi senza provocare gravi conseguenze.

5. Prima donne e bambini? Mica tanto...

“Prima le donne e i bambini”: è la regola del mare, che protegge i più deboli in caso di disastro e responsabilizza i componenti dell’equipaggio, teoricamente gli ultimi ad abbandonare la nave.

Ma succede davvero?

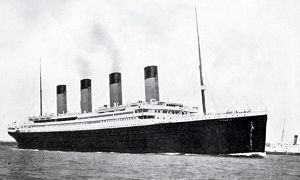

Per scoprirlo, i ricercatori svedesi Mikael Elinder e Oscar Erixson, del Dipartimento di Economia dell’Università di Uppsala, hanno analizzato i dati di sopravvivenza di 16 tragedie marittime tra il 1852 e il 2011, tra cui il naufragio del Titanic (nella foto) nel 1912, l’affondamento del Lusitania nel 1915 e la tragedia della “Princess of Stars” nel Mare delle Filippine nel 2008, costato la vita a 791 persone.

E il quadro emerso è molto diverso: le donne hanno avuto un vantaggio in soli due casi, mentre ai bambini è andata anche peggio (i tassi di sopravvivenza sono stati i più bassi in assoluto) e, addirittura, comandante ed equipaggio se la sono cavata meglio dei passeggeri in metà dei casi.

Tra le rare eccezioni, la tragedia del Titanic: nonostante l’alto numero di vittime, il tasso di sopravvivenza di donne e bambini è stato tre volte superiore rispetto a quello degli uomini. In quel caso ha prevalso l’altruismo.