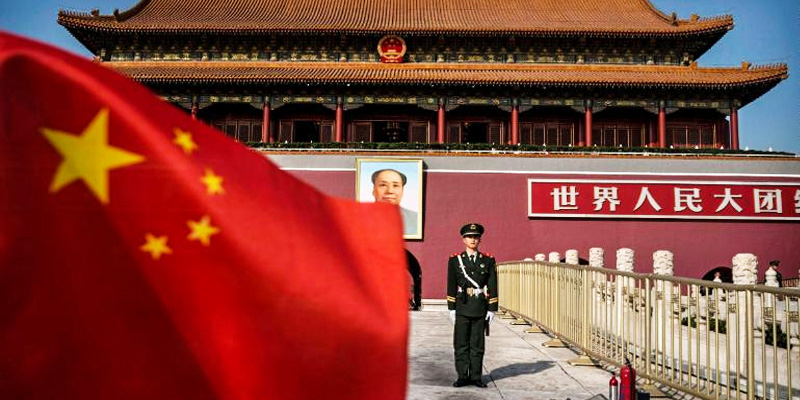

La storia della Cina moderna inizia settant’anni fa, quando, nel 1949, il segretario del Partito comunista cinese Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare.

Nei decenni successivi, in economia, il governo adottò lo stile sovietico dei “piani quinquennali” volti a modernizzare a tappe forzate un Paese essenzialmente agricolo con la collettivizzazione della terra e l’industrializzazione.

Il “Grande Balzo in Avanti”, come venne chiamato il piano economico del 1958-61, ebbe però esiti disastrosi e viene considerato dagli storici come una delle cause della terribile carestia del 1960 che provocò decine di milioni di morti.

Nonostante questo disastro, Mao riuscì a conservare il potere e a guidare il Paese fino alla sua morte nel 1976.

Il governo di Pechino ci ha messo 70 anni per trasformare un Paese arretrato in superpotenza planetaria, superata solo dagli Stati Uniti d’America.

L’edilizia pubblica è stata il suo asso nella manica, producendo un colossale flusso di denaro che è stato investito nel resto del mondo ed è servito a realizzare alleanze strategiche e commerciali. Anche con l’Italia. Scopriamo come.

1. Il cambio di rotta

Il cambio di rotta economico risale a trent’anni fa, dopo la protesta di piazza Tienanmen a Pechino (giugno 1989) e la caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989) con la conseguente fine del comunismo come ideologia.

A partire dal 1992 prese piede in Cina la cosiddetta “economia socialista di mercato”, un’espressione paradossale per indicare un sistema economico in cui convivono due principi opposti: quello socialista, basato sulla programmazione centralizzata della produzione e il controllo dei prezzi, e quello capitalista in cui è il mercato a stabilire che cosa va prodotto e a quale prezzo.

Il sistema ha funzionato e funziona perché la Cina rimane un Paese non democratico in cui l’ultima parola è del governo, che ufficialmente è ancora comunista.

Il vero e proprio boom che ha portato l’economia della Cina a diventare la seconda al mondo (con un valore stimato di circa 13mila miliardi di dollari nel 2018) dopo quella degli Stati Uniti (18mila miliardi di dollari nello stesso anno) ne ha modificato in modo radicale la politica estera.

Se fino agli anni Novanta la Cina aveva seguito una linea di isolamento (solo nel 1972 ebbe un seggio alle Nazioni Unite), in seguito ne ha adottata una molto più dinamica.

Il primo passo è stato recuperare la sovranità sulle due ultime colonie europee sul suo territorio, Hong Kong e Macao, che per secoli erano appartenute rispettivamente alla Gran Bretagna e al Portogallo.

Hong Kong, che negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale ha conosciuto uno straordinario sviluppo economico anche grazie all’arrivo di centinaia di migliaia di fuggiaschi dalla Cina comunista, è stata riconsegnata alla sovranità di Pechino nel 1997, seguita due anni dopo da Macao, ultima colonia europea in Asia a scomparire.

Nella foto sotto, la nuova Via della Seta. Due possibili tracciati, uno via terra e uno via mare, dei collegamenti tra Cina e Europa, secondo il progetto cinese noto come Belt and Road Initiative (BRI). Il tracciato in mare è noto anche come “il filo di perle”.

2. Nelle acque di casa

Il secondo importante momento della nuova politica estera cinese si è svolto in mare aperto.

Nel Mar Cinese meridionale, tra Vietnam, Filippine, Borneo e Malesia, c’è l’arcipelago delle isole Spratly, 18 minuscoli isolotti (in totale la superficie emersa è meno di 200 ettari, poco più dell’isola di Palmaria nel nostro golfo di La Spezia) senza alcun valore fino agli anni Settanta del secolo scorso, quando venne scoperto il petrolio nei bassi fondali che lo circondano.

La Cina allora vi avanzò delle pretese sulla base della cosiddetta Nine-Dash line, una carta nautica sulla quale nel 1947 il governo di Pechino aveva tracciato una linea approssimativa composta da 9 tratteggi (dash, linea tratteggiata) che inglobava gran parte del Mar Cinese meridionale comprese, appunto, le isole Spratly.

Nessun diplomatico occidentale aveva preso sul serio quella cartina, anche perché il governo cinese non aveva fatto nulla di concreto per contrastare le pretese, molto più fondate, degli altri stati rivieraschi. Ma dopo la scoperta del petrolio tutto cambiò.

La Cina cominciò a costruire una base meteorologica su un minuscolo isolotto, poi, a partire dal 2014, creò dal nulla una vera base navale: migliaia di tonnellate di sabbia e corallo furono dragate dai bassi fondali e rovesciate sulla Fiery Cross Reef, una serie di secche e barriere coralline a fior d’acqua a metà strada tra Filippine e Vietnam per realizzare un’isola artificiale.

Una volta consolidata questa base, l’esercito e la marina allargarono e rafforzarono la superficie disponibile con immense colate di cemento al punto che nel 2016 venne costruita una pista di 3mila metri per il decollo e l’atterraggio di aerei anche militari con torri di avvistamento radar e installazioni missilistiche per la difesa.

Va detto che Fiery Cross Reef è soltanto una delle basi che i cinesi hanno costruito nella zona per realizzare quello che gli esperti americani della CIA chiamano il Great Wall of Sand (la grande muraglia di sabbia): un insieme di almeno 7 basi distribuite su tutto l’arcipelago per controllare questo importante tratto di mare.

Le proteste di tutti gli stati confinanti e degli stessi USA non hanno avuto alcun esito e non hanno fermato la costruzione di queste infrastrutture militari.

Nella foto sotto, un’isola artificiale nata dal nulla. Si chiama Fiery Cross Reef e si trova nel Mar Cinese meridionale sull’arcipelago Spratly, 18 minuscoli isolotti senza alcun valore finché non si è scoperto il petrolio nei loro fondali. Per questo la Cina ha costruito inizialmente una stazione meteo trasformata in base navale e poi in una vera e propria isola artificiale.

3. Perle nell’Oceano Indiano

Da quando l’economia socialista di mercato è decollata, la Cina si è trasformata in un grande importatore di petrolio: l’oro nero proviene in parte dai Paesi arabi del golfo Persico e in parte da stati africani come l’Angola e il Sudan.

Per quanto le petroliere possano percorrere migliaia di miglia senza fare scalo, il governo cinese ha ritenuto importante stabilire una serie di basi lungo la rotta che servano anche come teste di ponte per la penetrazione economica nei Paesi affacciati sull’Oceano Indiano.

Da est verso ovest, la prima di queste basi è Kyaukpyu, in Malesia; segue Cittagong in Bangladesh, Colombo nello Sry Lanka, Marao alle isole Maldive, Gwadar in Pakistan, Lamu in Kenya, Obock a Gibuti.

Già nel 2005 la società di analisi internazionale Booz Allen Hamilton definì questa strategia “il filo di perle” perché, viste sulla carta geografica, le rotte che collegano un porto all’altro sembrano proprio una collana.

La strategia adottata da Pechino è sempre la stessa: società di logistica e fondi sovrani specializzati nella costruzione e nella gestione delle infrastrutture portuali, hanno fatto investimenti stellari (dell’ordine di miliardi di dollari) garantiti dal governo cinese in ciascuna di queste località, trasformandole radicalmente da sonnacchiosi porti orientali in hub ipertecnologici adatti all’attracco di grandi e sofisticate portacontainer.

Non solo: gli investimenti cinesi si sono riversati anche su strade, autostrade, ferrovie, oleodotti, ossia su tutte le infrastrutture che collegano un porto al suo entroterra e lo rendono un volano dell’economia locale. Così Pechino si è guadagnata anche l’appoggio politico di tutti i Paesi interessati.

La manovra ha inquietato molto l’India, che percepisce “il filo di perle” come una strategia finalizzata a circondare il subcontinente indiano, e ha inasprito i rapporti tra i due Paesi, mai molto sereni (Nuova Delhi e Pechino sono sempre stati ai ferri corti sul tema del Tibet, che la Cina ha occupato nel 1950).

Le pressioni indiane sul Bangladesh sono state così forti da costringerne il governo a bloccare il completamento del porto. Ma la tensione è salita ancora dopo la decisione cinese di costruire un porto moderno a Gwadar, un desolato ancoraggio naturale sulla costa del Pakistan, nemico giurato dell’India.

Questo avamposto è destinato a trasformarsi nello scalo più importante di tutto l’Oceano Indiano perché proprio qui dovrebbe arrivare un elemento essenziale della nuova Via della Seta: una serie di autostrade che collegheranno la costa affacciata sull’Oceano Indiano con le regioni più interne della Cina.

In questo modo le merci dirette dall’Europa alla Cina e viceversa potrebbero almeno in parte viaggiare sui TIR dimezzando i tempi necessari per il trasporto marittimo (attualmente una nave impiega circa 30 giorni per la rotta Hong Kong-Rotterdam).

Ma da dove vengono i capitali per i faraonici progetti cinesi nel mondo? Secondo alcuni analisti, il progetto di Xi Jinping non è altro che il proseguimento a livello internazionale della politica economica cinese, che negli ultimi 20 anni ha puntato sul settore delle costruzioni pubbliche per far crescere la Cina.

Quando questo slancio interno ha cominciato a rallentare, il governo ha dirottato verso l’esterno la massa di capitali e di competenze accumulate, che rischiavano di andare dispersi.

Per fare questo sono stati creati due organismi finanziari: la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture, del valore di 100 miliardi di dollari (circa 90 miliardi di euro), di cui un quarto forniti dalla Cina, e il Silk Road Fund, un fondo controllato dalla banca centrale di Pechino (cioè direttamente dal governo) per gli investimenti nei Paesi interessati dalla Via della Seta (40 miliardi di dollari).

Nella foto sotto, il porto di Gwadar (Pakistan). I cinesi stanno trasformandolo in un porto moderno, futuro scalo tra i più importanti dell’Oceano Indiano.

4. Obiettivo Africa

Un’occasione d’oro per Pechino per aumentare la propria presenza nell’Oceano Indiano senza suscitare proteste (almeno ufficiali) è stata la crisi dei pirati somali tra il 2005 e il 2012.

Dalle coste della Somalia, Paese piombato nel caos totale e nella guerra civile dopo la caduta del dittatore Siad Barre nel 1990, partivano infatti gruppi d’attacco composti da una decina di persone imbarcate su piccolissime barche (di 5-6 metri di lunghezza) che cercavano di abbordare navi mercantili ritenute appetibili, dirottarle a un ancoraggio lungo la costa per intavolare lunghe trattative volte a ottenere un riscatto in cambio del rilascio.

Per contrastare questa forma di pirateria, dal 2008 l’Unione Europea, la NATO e gli USA hanno varato delle missioni di protezione.

Anche la Cina ha mandato unità navali con la scusa di proteggere il traffico mercantile cinese: subito dopo, sostenendo di dover garantire una base a queste navi, ha acquistato dal piccolo stato africano di Gibuti, strategicamente situato nel punto di passaggio tra l’Oceano Indiano e il Mar Rosso, il terreno necessario alla costruzione di una base navale autonoma.

In questo modo Pechino ha piantato un’altra bandierina sul mappamondo della geopolitica. In realtà già da tempo la politica espansionista cinese era arrivata in Africa: in questo caso la strategia è quella di offrire finanziamenti direttamente ai governi a tassi bassissimi per la costruzione di infrastrutture affidate a ditte cinesi.

Pechino ha saputo imporre garanzie a lungo termine di beni e risorse, barattando, in cambio del capitale di investimento e dell’infrastruttura, lo sfruttamento delle risorse dei vari Paesi che hanno accettato (per esempio lo Zambia, l’Angola, il Congo, il Mozambico, l’Etiopia, il Sudan, il Kenya e Gibuti).

C’è il rischio reale che nei prossimi anni si realizzi un vero e proprio colonialismo paragonabile a quello europeo da cui l’Africa era riuscita a liberarsi negli anni Sessanta del Novecento.

Nello Zambia, per esempio, la Cina ha già ottenuto il controllo totale dell’emittente di stato, mentre la stessa sorte potrebbero subire il porto di Lamu in Kenya e quello di Gibuti (la Cina finanzia l’82 per cento del debito del piccolo stato africano).

Nel frattempo la Cina finanzia opere colossali, come la ferrovia Nairobi-Mombasa in Kenya, ma soprattutto acquista enormi spazi agricoli nei quali impone culture utili alla sua economia, in particolare la soia.

E' il fenomeno del land grabbing (letteralmente, impadronirsi della terra) che molte associazioni umanitarie denunciano per le pesanti conseguenze sull’ambiente (gli ecosistemi vengono sistematicamente stravolti per dare spazio a un’unica specie) e sociali (la popolazione viene costretta ad abbandonare la terra e a trasferirsi nelle baraccopoli che circondano le città maggiori).

5. La Nuova Via della Seta e gli accordi con l’Italia

Tutte le strategie cinesi trovano compimento nella cosiddetta Belt and Road Initiative (denominazione inglese con la quale è conosciuta a livello internazionale), ossia il progetto di ferrovie, autostrade, porti e aeroporti che dovrebbero collegare in modo sempre più stretto l’economia cinese con quella di tutta l’Asia e infine anche con quella europea.

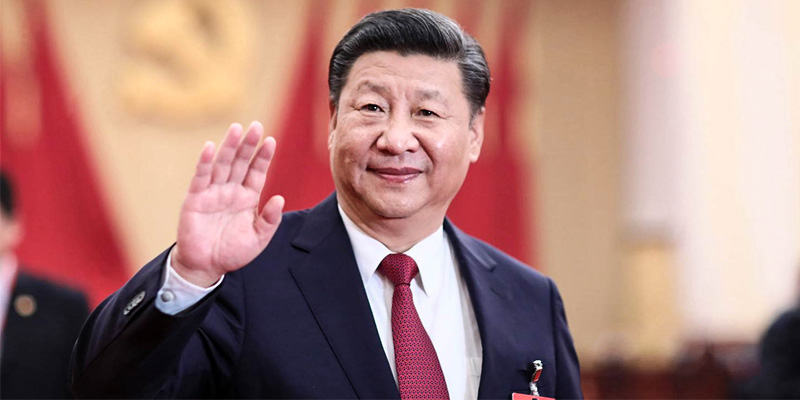

Il presidente della Repubblica cinese Xi Jinping annunciò formalmente questo progetto nel 2013.

Si tratta di un impegno colossale: grossomodo, una volta a regime, la Nuova Via della Seta potrebbe coinvolgere fino a 68 nazioni con più della metà della popolazione mondiale, tre quarti delle riserve energetiche e un terzo del prodotto interno lordo del pianeta.

Sei sono le direttrici previste, di cui quattro terrestri e due marittime. Le prime sono il Nuovo Ponte Eurasiatico (New Eurasian Land Bridge), che consiste in una serie di collegamenti ferroviari tra Asia orientale ed Europa, e le tre cinture di collegamento, rispettivamente tra Cina, Mongolia e Russia, Cina, Asia Centrale e Asia Occidentale e Cina e Penisola Indocinese.

Le rotte marittime invece attraversano l’Oceano Indiano puntando una a Gwadar in Pakistan e l’altra, attraverso il canale di Suez, al Mediterraneo e all’Europa. I finanziamenti previsti sono almeno di 100 miliardi di dollari.

Alcune parti di questo progetto sono già state realizzate utilizzando le infrastrutture esistenti: a Duisburg, in Germania, è sorto un enorme hub (2 milioni di m2) per interscambio tra la rete di comunicazione fluviale e uno scalo ferroviario dal quale partono e arrivano 25 treni che collegano senza scali il centro renano con Chengdu, una città da 14 milioni di abitanti nel cuore della Cina da cui si dipartono numerose importanti ferrovie.

Il viaggio dura 11-12 giorni, circa un terzo del tempo impiegato dalle navi per compiere lo stesso percorso. Anche sui porti la Cina si è già mossa. Attraverso la potentissima China Ocean Shipping Company (COSCO), una azienda statale, possiede già il 35 per cento del porto di Rotterdam, il 76 di quello di Zeebrugge (in Belgio), il 51 di quelli di Bilbao e Valencia e infine il 51 del porto del Pireo, acquisito nel 2016, che ha in gestione per i prossimi 35 anni.

Il governo italiano ha firmato il 23 marzo 2019 un memorandum di intesa con la Cina, rappresentata dal suo presidente Xi Jinping, che impone all’Italia di collaborare alla Belt and Road Initiative, rafforzando le intese politiche e gli scambi commerciali.

L’accordo, che spazia in molti campi (dalla collaborazione finanziaria al commercio energetico, alle infrastrutture per le telecomunicazioni), ha sollevato molte polemiche perché l’Italia è il primo grande Paese industriale, membro del G7, che accetta le proposte cinesi della Belt and Road Initiative: in effetti, altri Paesi europei hanno già accettato le proposte di Pechino, ma si tratta di stati con un peso economico nettamente minore.

Gli alleati storici di Roma (prima di tutto gli USA del presidente Donald Trump, ma anche la Francia e la Germania) temono che la firma dell’accordo indebolirà il fronte occidentale nei confronti dell’offensiva economica cinese, in particolare se l’Italia accetterà i grandi colossi cinesi come partner fondamentali nella rete delle comunicazioni via Internet.

Curiosità: La fulminante carriera di XI Jinping

Nato nel 1953 a Pechino, ingegnere chimico, è figlio di un dirigente comunista. Si è iscritto al partito comunista a 21 anni e, dopo una serie di incarichi amministrativi provinciali, è entrato nel Comitato centrale nel 2002, anche grazie ai successi economici riportati. Nel 2008 è stato eletto vicepresidente della Repubblica cinese, nel 2012 segretario del partito comunista, nel 2013 presidente della Repubblica. È sposato con una cantante e ha una figlia, Mingze.