Dieci anni dopo il celebre “no” pronunciato da Rosa Parks, il 1° dicembre 1955, all’intimazione di lasciare il suo posto a sedere sull’autobus a un passeggero bianco – rifiuto che innescò proteste e sommosse in tutti gli Stati Uniti e portò all’abrogazione della segregazione sui mezzi pubblici – anche l’Italia ebbe la sua Rosa Parks.

Si chiamava, e si chiama, Franca Viola: non viveva in Alabama come Rosa ma in Sicilia e il suo “no” era diretto a colpire un altro di tipo di segregazione, non razziale ma di genere, quella imposta al corpo della donna, considerato (per legge e non solo per antica consuetudine) inferiore e alla mercé della volontà maschile.

Nei primi anni Sessanta, l’adolescente Franca Viola era tra le ragazze più belle e ambite di Alcamo.

A quindici anni, e con l’assenso dei genitori, una coppia di mezzadri, si era fidanzata a un giovane del posto, Filippo Melodia: famiglia benestante e uno zio ingombrante, Vincenzo Rimi, mafioso capo mandamento di Alcamo.

Quando il giovane Filippo fu arrestato per furto e divenne palese la sua affiliazione all’organizzazione criminale, il padre di Franca, Bernardo, decise di rompere il fidanzamento della figlia. Apriti cielo! Lo sgarro al nipote del boss non poteva rimanere impunito!

1. Rapimento a norma di legge

I Viola furono minacciati di morte e di lì a poco un incendio doloso ridusse in cenere il loro vigneto e il casolare annesso.

Ma siccome questo non bastò a piegare la famiglia Filippo Melodia decise di passare alle maniere forti.

Il giorno di Santo Stefano del 1965 – Franca non aveva ancora 19 anni, li avrebbe compiuti a gennaio – spalleggiato da alcuni complici fece irruzione in casa dell’ex fidanzata, devastò l’appartamento, aggredì la madre che cercava di difenderla e si portò via Franca e il fratellino Mariano di otto anni, poi subito rilasciato perché inutilmente ingombrante.

Il trattamento riservato a Franca ebbe lo scopo di terrorizzarla per piegarne la volontà: fu malmenata, violentata da Filippo, tenuta a digiuno, prigioniera prima in un casolare abbandonato e poi nell’abitazione della sorella di Filippo in centro ad Alcamo.

Era la prassi normale, praticata soprattutto in Sicilia, per costringere una ragazza a un matrimonio non gradito, come sanciva l’articolo 544 del Codice penale: «Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali».

Sostanzialmente il reato di violenza carnale si estingueva se lo stupratore sposava la sua vittima, salvando l’onore della famiglia (da sottolineare: non l’onore della famiglia dello stupratore ma quella della sua vittima).

2. L’ottocentesco matrimonio riparatore

Era il cosiddetto “matrimonio riparatore”, retaggio del Codice Rocco (dal nome del guardasigilli del governo Mussolini Alfredo Rocco) che peraltro si era limitato a confermare la norma già presente nel precedente Codice Zanardelli di fine Ottocento, istituto che di fatto apriva le porte allo stupro lega- lizzato.

Per un ragazzo di pochi scrupoli il gioco era semplice: se vuoi una donna prendila con la forza, poi la sposi e passa tutto.

Alla vittima non restava che accettare la proposta riparatrice dell’aguzzino: l’alternativa, in quella società dai costumi ancestrali, era un futuro da zitella, additata alla pubblica ricusazione come “svergognata” – come se fosse sua la colpa del misfatto – che nessuno avrebbe più avuto l’ardire di sposare.

Meglio per tutti, quindi, arrivare all’altare: il ragazzo evitava di rovinarsi con la galera, il suocero lavava l’onta di non aver preservato l’illibatezza della figlia e la malcapitata ritrovava nella comunità un ruolo rispettabile. Tutti felici e contenti, meno la ragazza.

Alla quale non restava nemmeno la speranza di trovare fuori da quel matrimonio imposto con la violenza un sentimento autentico. Una sbandata sentimentale avrebbe potuto costarle la vita, dato che la legge prevedeva che il marito potesse punire la moglie adultera con la morte.

A questo provvedeva l’articolo 587 (quello del famigerato “delitto d’onore”) che recitava: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni».

Una punizione lieve se si considera che tra attenuanti, circostanze generiche e quant’altro, per il “cornuto” assassino significava in sostanza farsi qualche mese di carcere e tornare a casa acclamato da amici e parenti per aver salvato l’onore.

È pur vero che la stessa norma benevola poteva essere applicata alla moglie tradita, ma nella pratica erano sempre gli uomini che si sentivano autorizzati ad ammazzare la moglie fedifraga. Inoltre, va notato che la legge prevedeva la “salvaguardia” anche se a offendere l’onore della famiglia era la figlia o la sorella, ma non si fa cenno a un figlio e un fratello.

Teniamo presente che parliamo di leggi e costumi radicati nella società degli Anni Sessanta del Ventesimo secolo, non dell’Alto Medioevo.

3. Il delitto d’onore: divorzio all’italiana

Questa realtà paradossale è stata magistralmente rappresentata dal regista Pietro Germi in “Divorzio all’italiana”, film del 1961 tratto dal romanzo di Giovanni Arpino “Un delitto d’onore”, in cui

il barone siciliano Ferdinando Cefalù, interpretato da Marcello Mastroianni, si invaghisce della giovanissima nipote Angela (Stefania Sandrelli).

Il divorzio non c’è ancora, quindi per sbarazzarsi della moglie Rosalia al nobiluomo non resta che ricorrere al delitto d’onore.

Il barone si industria in ogni modo per indurre il tradimento della moglie, agevolando un ritorno di fiamma della donna con un vecchio spasimante. Alla fine raggiunge il suo scopo: la uccide, viene condannato a soli tre anni ed esce in anticipo beneficiando della solita amnistia.

Nella pellicola, Germi si diverte a sottolineare la distanza tra il Paese reale e le minoritarie istanze progressiste di una certa politica mettendo in scena il grottesco comizio di un esponente comunista impegnato nel vano tentativo di emancipare l’uditorio maschile sul giudizio da riservare alla figura della signora Rosalia fuggita con l’amante:

«Perché è ormai storicamente accertato che anche qui da voi, nel vostro bel Sud che io ho il piacere di visitare per la prima volta, è giunto alfine il momento di affrontare il secolare problema dell’emancipazione della donna, così come esso è stato affrontato e risolto, per esempio, dai nostri confratelli cinesi. Pertanto, io vi invito a esprimere il vostro democratico parere sul fatto, cioè a dire quale giudizio sereno ed obiettivo merita la signora Cefalù».

E la folla risponde in coro: «Buttana. Buttana. Buttanaaa».

Sotto, Stefania Sandrelli e Marcello Mastroianni in una scena del film “Divorzio all’italiana”.

4. Per la prima volta una ragazza rifiutava il matrimonio riparatore

Ma la giovane Franca Viola, era l’eccezione alla regola e disse no, a tutto questo, un no storico, che vale quanto quello di Rosa Parks che si rifiutò di cedere il suo posto a un bianco su un mezzo pubblico.

Trascorsi otto giorni dal rapimento di Franca – era il Capodanno del 1966 – papà Bernardo venne contattato dai parenti di Melodia per concordare la cosiddetta “paciata”, l’incontro pacificatore tra le due famiglie che, seguendo una prassi consolidata, avrebbe dovuto chiudere l’incidente previa promessa del rapitore di sposare la giovane e restituirle l’onore perduto.

Bernardo Viola finse di accettare e si disse perfino disposto a lasciare Franca presso l’abitazione di Filippo.

In realtà l’uomo aveva preventivamente denunciato l’accaduto alla polizia che il 2 gennaio fece irruzione a casa del rapitore, liberò Franca e arrestò Melodia e i suoi complici. Al seguito degli agenti c’era anche Bernardo. Riabbracciò la figlia e le chiese cosa volesse fare della sua vita, adesso che era libera. «Non voglio sposarlo», fu la ferma risposta.

Nella foto sotto, Franca Viola denuncia quanto le è successo alla polizia, un atto che oggi può sembrare scontato ma che allora fu assolutamente rivoluzionario.

Una decisione privata, ma di enorme portata per il Sud ancora immerso in una realtà arcaica. Per la prima volta una ragazza rifiutava il matrimonio riparatore, accettava la vergogna in nome del diritto di decidere della sua vita. Il violentatore non se la sarebbe cavata con i fiori d’arancio: l’attendeva non il prete all’altare ma una giuria.

In un baleno attorno alla figura di Franca Viola si accese l’attenzione della stampa, locale e nazionale, perché nel suo “no” qualcuno intravide l’occasione di intaccare lo stesso potere mafioso, che anche sul patriarcato fondava le sue fortune.

Ma la solidarietà nazionale non valse a sciogliere il ghiaccio ostile formatosi ad Alcamo intorno alla famiglia Viola, su cui ricadde il disprezzo della comunità.

In un attimo papà Bernardo vide volatilizzarsi gli amici di sempre, nessuno gli offrì più un lavoro e in attesa del processo a Melodia e ai suoi complici – sarebbe iniziato a Trapani soltanto un anno dopo i fatti – di fronte a casa Viola stazionava in permanenza la polizia, mentre continuavano incessanti a giungere anonime lettere di insulti e minacce.

Tutto questo non servì a incrinare la ferma volontà di Franca che anzi volle assistere a tutte le udienze del procedimento contro i suoi aguzzini: al tribunale la ragazza giungeva scortata dalle forze dell’ordine e la sera faceva ritorno ad Alcamo sempre protetta dagli agenti.

5. L’umiliazione dell’interrogatorio pubblico

In aula gli avvocati dell’imputato provarono invano a scardinare l’accusa di violenza, sciorinando tutto l’armamentario giuridico che in quegli anni funzionava da deterrente contro qualunque donna avesse in animo di presentare denuncia per violenza carnale.

Fattispecie che ancora fino al 15 febbraio del 1996 l’ordinamento italiano derubricava a “delitto contro la moralità pubblica e il buon costume” e non come crimine contro la persona.

In quei processi – nei pochi casi in cui venivano celebrati – le vittime dovevano subire la vergogna di rievocare pubblicamente i dettagli della violenza subita, ma Viola affrontò a testa alta le capziose domande degli avvocati della difesa, tese a farle ammettere che trattandosi del fidanzato aveva partecipato senza disagio al connubio.

«Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».

La difesa di Melodia tentò di screditarla sostenendo che sarebbe stata consenziente nella fuga d’amore, che i due fidanzati avrebbero avuto rapporti carnali in precedenza, addirittura in casa dei Viola. Gli avvocati si spinsero fino a richiedere una perizia medica per accertare quando davvero Franca avesse perso la sua verginità, pretesa respinta dalla Corte.

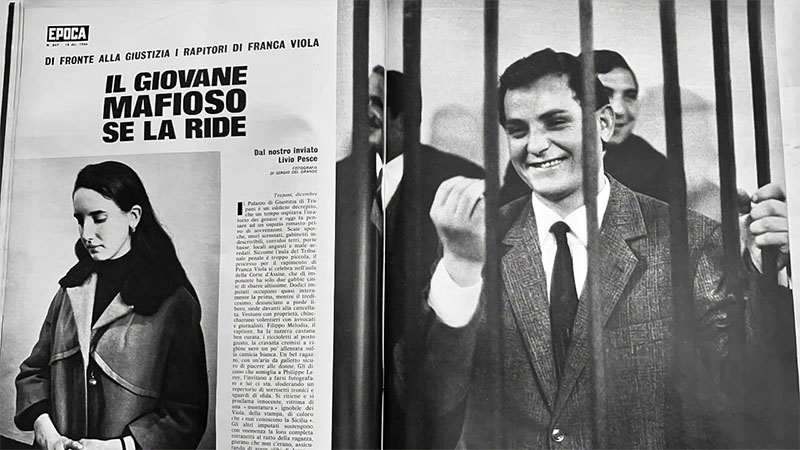

Nella foto sotto, Filippo Melodia e gli altri imputati assistono al processo a loro carico per il rapimento e lo stupro di Franca Viola.

Il 17 dicembre del 1966 il processo finalmente si concluse con la condanna di tutti gli imputati: Melodia a 11 anni (pena ridotta a 10 anni in appello, ma con l’aggiunta di 2 anni di soggiorno obbligato nei pressi di Modena), 5 anni e 2 mesi agli amici e complici.

Filippo uscì dal carcere nel 1976 e fu ucciso il 13 aprile 1978 con un colpo di lupara, probabilmente dai killer di una famiglia rivale. Per una volta tanto la brutta favola ebbe un lieto fine.

L’attesa vendetta delle famiglie dei condannati contro Franca e i suoi non arrivò mai e Franca, nonostante l’arciprete di Alcamo le avesse predetto un avvenire da zitella, si sposò proprio nel suo paese natale sfoggiando l’abito bianco, simbolo di verginità.

Al suo fianco c’era un uomo della sua stessa tempra, Giuseppe Ruisi, al quale non fecero né caldo né freddo le minacce ricevute. Alla coppia arrivarono gli auguri del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e quelli del Presidente del Consiglio Giovanni Leone; l’allora ministro dei Trasporti Oscar Luigi Scalfaro regalò loro un biglietto valido per un mese su tutta la rete ferroviaria italiana; furono ricevuti in udienza da Paolo VI.

Poi il clamore si spense. Franca e Giuseppe andarono incontro alla loro vita, sempre ad Alcamo dove sarebbero nati e cresciuti i loro figli.

Il caso ebbe il suo giusto seguito, anche se con la lentezza della macchina statale: ci vollero altri 16 anni per abrogare tanto il matrimonio riparatore quanto il delitto d’onore, cancellati per sempre dalla legge 442 del 5 agosto 1981. Praticamente l’altro ieri.

Nella foto sotto, Franca Viola riceve dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, nel 2014.