L’estate del 1973 in Cile era iniziata sotto i peggiori auspici per il governo del presidente Salvador Allende. Il generale Carlos Prats, capo di stato maggiore delle Forze Armate cilene, primo difensore della loro tradizionale fedeltà costituzionale e garante della non ingerenza dei militari nelle questioni politiche del Paese, aveva subito un grave calo di popolarità e di prestigio.

Il 27 giugno 1973, infatti, mentre era nella sua autovettura di servizio nel centro della capitale, aveva perso la testa e minacciato con la pistola i passeggeri di un’automobile che lo avevano affiancato e pesantemente insultato. Alla guida della vettura dei manifestanti c’era una donna con i capelli corti, scambiata da Prats per un uomo, e la circostanza aveva fortemente impressionato l’opinione pubblica.

Un episodio certamente increscioso, ma che in altre circostanze avrebbe potuto facilmente essere ridimensionato, e persino giustificato come reazione ad una possibile minaccia terroristica perché tre anni prima il generale René Schneider, predecessore di Prats, era stato assassinato in un tentativo di sequestro che aveva seguito le stesse modalità.

Nel Cile di quei giorni, però, i militari erano al centro dell’attenzione popolare e del dibattito politico, e quell’incidente divenne uno scandalo a livello nazionale.

L’opposizione di destra aveva più volte sollecitato le Forze Armate a intervenire per ristabilire la legittimità costituzionale, che riteneva fosse stata violata dal governo di Allende, e per impedire che il paese scivolasse verso un regime comunista.

Avevano iniziato le associazioni delle donne dell’opposizione, nel 1971, organizzando, con un accertato sostegno della CIA, una protesta contro l’aumento dei prezzi e la carenza di generi alimentari di cui incolpavano il governo Allende:quella manifestazione fu chiamata “la marcia delle padelle vuote”. In quella occasione le contestatrici, impugnando pentole e padelle, avevano accusato i militari di vigliaccheria per non essere ancora intervenuti per “salvare” il Cile.

Per comprendere appieno il golpe e il regime che ne seguì, è necessario analizzare il contesto politico ed economico del Cile all’inizio degli anni ’70, il ruolo delle forze armate, l’influenza degli Stati Uniti e la progressiva radicalizzazione del conflitto tra le fazioni di destra e sinistra.

La caduta di Allende e l’ascesa di Pinochet rappresentarono non solo la fine di un esperimento socialista democratico, ma anche l’inizio di un’era di repressione, violenza e violazioni sistematiche dei diritti umani che avrebbero segnato il Paese per decenni.

1. TRADIZIONE DI FEDELTÀ MILITARE

Non si trattava di vigliaccheria: il Cile vantava un’antica tradizione di fedeltà militare alle istituzioni dello Stato e gli alti gradi si consideravano i custodi della costituzione.

Ma in quegli anni le pressioni per un drastico cambio ai vertici politici si susseguivano incalzanti e cominciavano a trovare un terreno fertile negli stessi appartenenti alle Forze Armate che lamentavano la progressiva erosione dei loro stipendi divorati dall’inflazione galoppante. Anche tra i militari, come nelle classi medie e ormai anche nel popolo, si virava sempre di più verso la destra estrema, che prometteva un cambio drastico nella politica economica.

I sentimenti sediziosi covavano soprattutto tra gli ufficiali intermedi, compromettendo la disciplina delle unità e provocando negli alti gradi il timore di vedere minata la propria autorità e di essere scalzati dai propri sottoposti. Le caserme divenivano centri di reclutamento per le formazioni paramilitari antigovernative, se non veri e propri nuclei golpisti.

Uno di questi nuclei fu scoperto mentre organizzava un complotto ma, prima che i promotori venissero sanzionati, riuscì comunque a mettere in atto il suo progetto: il 29 giugno 1973 il tenente colonnello Roberto Souper alla guida di 80 uomini, 10 blindati e 6 carri armati, circondò la Moneda, il palazzo presidenziale, e il ministero della Difesa, aprendo il fuoco sugli edifici e provocando la morte di una persona e 16 feriti.

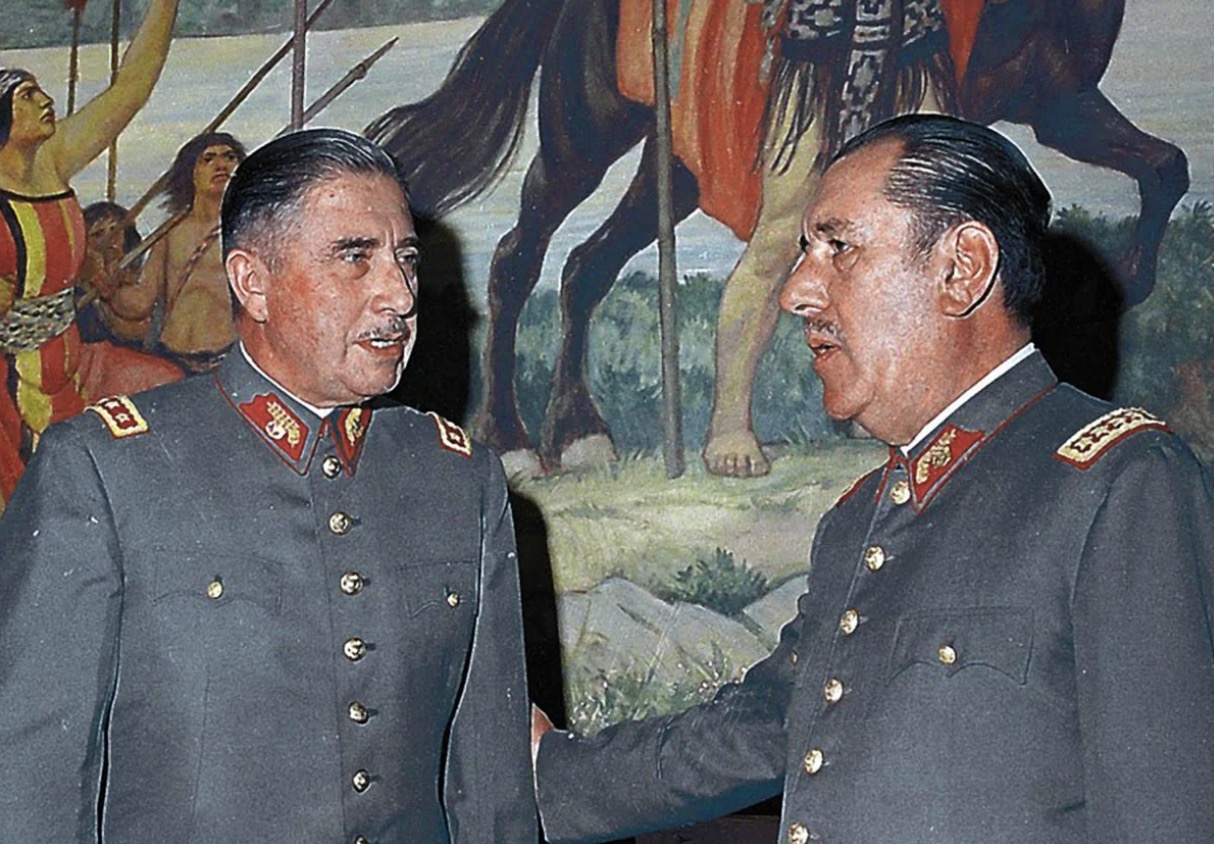

La reazione di Prats fu energica: si recò personalmente nelle caserme della capitale e convinse tutte le formazioni presenti a unirsi a lui contro i golpisti. Decisivo per rompere l’assedio ai palazzi governativi, e costringere il tenente colonnello Souper e i suoi a ritirarsi e ad arrendersi, fu l’intervento del generale Augusto Pinochet alla testa di un reggimento.

Augusto Pinochet, a 58 anni, 40 dei quali trascorsi nell’esercito rivestendo soprattutto incarichi di insegnamento nelle accademie militari, e che avevano radicato in lui la convinzione di essere un intellettuale in divisa, doveva molta della sua carriera all’amministrazione Allende.

Un altro sostanzioso sostegno alla sua ascesa, Pinochet doveva riconoscerlo alla moglie, María Lucía Hiriart Rodríguez, sposata nel 1943, e dalla quale ebbe due figli maschi – Augusto e Marco Antonio – e tre figlie femmine: Lucía, Jacqueline e Veronica.

La volitiva María, figlia di un ex membro del parlamento cileno, è sempre stata riconosciuta come un animale politico migliore del marito. Una donna ostinata e forte, che esercitò un’importante influenza sul generale durante tutta la sua carriera e, come lui, venne detestata o adulata.

Nel gennaio 1971, Pinochet era stato promosso generale di divisione e nominato comandante generale della guarnigione dell’esercito a Santiago. L’8 giugno 1971, in seguito all’assassinio dell’ex ministro cristiano democratico Edmundo Perez Zujovic da parte di terroristi di sinistra, Allende, temendo disordini, nominò Pinochet autorità con pieni poteri nella provincia di Santiago.

Il generale impose uno stringente coprifuoco che risolse momentaneamente la situazione. Il 2 dicembre 1971, però, dopo una serie di proteste pacifiche contro le politiche economiche di Allende, il coprifuoco fu reintrodotto, e tutte le manifestazioni proibite, con Pinochet che si distinse per lo zelo impiegato nella repressione degli oppositori del governo.

Per questi motivi, agli inizi del 1972, fu nominato capo di stato maggiore generale dell’esercito. La spalla armata del presidente Allende.

Analogamente, il 23 agosto 1973, dopo le dimissioni del generale Prats, travolto dalla sfiducia popolare, fu una decisione naturale per il presidente Allende scegliere Pinochet come suo sostituto nell’incarico di comandante in capo dell’esercito.

Appena il giorno prima la Camera dei deputati del Cile aveva approvato a larga maggioranza, con i voti dei cristiano democratici e della destra, una risoluzione in cui si condannava il governo per ripetute violazioni della Costituzione, segnando un punto di non ritorno nella crisi istituzionale cilena.

Per i militari golpisti cadeva di fatto l’ostacolo rappresentato dal loro giuramento di fedeltà costituzionale: la lealtà delle Forze Armate era diventata una questione opinabile, soggetta alle convenienze, agli interessi e alle convinzioni personali. I preparativi per il colpo di Stato militare erano già in corso, e vennero immediatamente intensificati.

Nelle sue memorie Pinochet rivendica di essere stato l’ispiratore e l’organizzatore del golpe, e addirittura di averlo studiato per due anni assieme ai suoi allievi della Accademia militare: una affermazione che ebbe però una lunga serie di smentite.

2. «IL PRESIDENTE NON SI ARRENDE»

Secondo le ricostruzioni più accreditate, infatti, i principali promotori del colpo di Stato furono gli ufficiali della Marina militare di stanza a Valparaiso, guidati dal capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio José Toribio Merino, pronti da tempo ad occupare il principale porto cileno, ma consapevoli che la partita si sarebbe giocata soprattutto nella capitale: e qui i conti andavano fatti necessariamente con Pinochet, che con le sue truppe controllava Santiago.

Il generale non godeva della fiducia degli ufficiali golpisti a causa dei suoi trascorsi filo-governativi, ma senza di lui il loro complotto rischiava di fallire.

Fu così contattato e messo di fronte a un ultimatum. Il golpe sarebbe partito con o senza di lui: preferibilmente con lui, ma non necessariamen te con lui.

Messo alle strette (e forse consigliato dalla moglie, che aveva voce in capitolo nelle sue decisioni), Pinochet finì per accordarsi con i cospiratori. Aderì al golpe solo l’8 settembre 1973, appena tre giorni prima che questo avesse luogo: il generale chiese e ottenne il ruolo di primo presidente del futuro governo del paese, seppure come primus inter pares in un “quadrumvirato” assieme ai capi della Marina, dell’Areonautica e dei Carabineros, che nel futuro governo si sarebbero succeduti al potere a rotazione. Il giorno successivo tutti i dettagli organizzativi del piano erano stati messi a punto e la data del golpe fissata per l’11 settembre.

Come ogni anno, in settembre, la Marina statunitense e quella cilena svolgevano manovre congiunte. Così, le truppe della Fanteria di Marina cilene trascorsero la giornata del 10 settembre 1973 in armi a bordo di quattro navi militari al largo di Valparaíso: un ottimo alibi per non attirare l’attenzione sui preparativi del putsch.

Appena rientrate in porto, le truppe della Fanteria di Marina interruppero le comunicazioni, sbarcarono e iniziarono l’occupazione della città. L’ammiraglio lealista Raùl Montero, comandante in capo della Marina cilena, venne prima isolato e quindi arrestato e destituito: l’ammiraglio Merino, uno dei capi del complotto, si autoproclamò suo sostituto.

Alle 3 del mattino dell’11 settembre, Valparaíso era nelle mani dei putschisti senza colpo ferire, e tre ore dopo l’operazione militare si era estesa a tutto il paese senza incontrare resistenza degna di nota: mancava solo la capitale, Santiago. Il presidente Allende aveva preannunciato, proprio per l’11 settembre, un discorso pubblico durante il quale intendeva annunciare al paese un plebiscito sulle questioni economiche.

Ma questo suo annuncio non ebbe mai luogo: alle 9 del mattino, la Moneda fu cinta d’assedio dall’esercito su ordine del generale Pinochet. Salvador Allende si era già trincerato nel palazzo presidenziale dalle 7 del mattino, alle prime notizie giuntegli del golpe, insieme a 42 delle sue guardie del corpo.

Il vice ammiraglio Patricio Carjaval lo contattò telefonicamente, offrendogli un salvacondotto per lasciare il Cile sano e salvo con la sua famiglia. Ma Allende rifiutò dichiarando che «il Presidente della Repubblica eletto dal popolo non si arrende». In realtà, viste le circostanze, c’era poco da fidarsi delle promesse. Allende fece comunque evacuare la sua famiglia e i suoi più stretti collaboratori.

Un suo pensiero corse anche all’uomo che solo tre settimane prima aveva voluto a capo dell’esercito: «Chissà che fine hanno fatto fare al povero Pinochet», disse ai suoi collaboratori. Più tardi, alla radio, con una pistola in mano, il presidente assediato tenne un discorso durante il quale affermò: «In questa situazione, ho solo una cosa da dire ai lavoratori: non mi dimetterò!».

Furono le sue ultime parole al popolo cileno. Alcuni suoi sostenitori scesero, anche armati, nelle strade ma vennero inesorabilmente falciati dalle truppe rivoltose. Poco prima di mezzogiorno due caccia Hawker Hunter dei golpisti colpirono la Moneda con i razzi, seguiti a breve distanza dal fuoco dei carri armati. Alle 14 il palazzo venne preso d’assalto, ma Salvador Allende era già morto: secondo la versione attualmente più accreditata si era suicidato sparandosi alla gola con l’AK-47 che gli era stato regalato da Fidel Castro.

Da quel giorno e per i successivi 17 anni, fino al 1990, Augusto Pinochet avrebbe governato il Paese con pugno di ferro alla testa di una giunta militare. Quella del guanto di ferro chiuso a pugno era più di una metafora ma una reale, concreta minaccia, perché questo era anche il simbolo della famigerata Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la polizia segreta istituita dai golpisti per perseguitare gli oppositori, e responsabile di una sterminata lista di inenarrabili violazioni dei diritti umani: torture, assassini, stupri, tutti condotti con perverso sadismo in varie sedi distribuite nel Paese, tra le quali la tristemente nota Villa Grimaldi.

3. GOLPISTI PEGGIORI DEI LORO ISTIGATORI

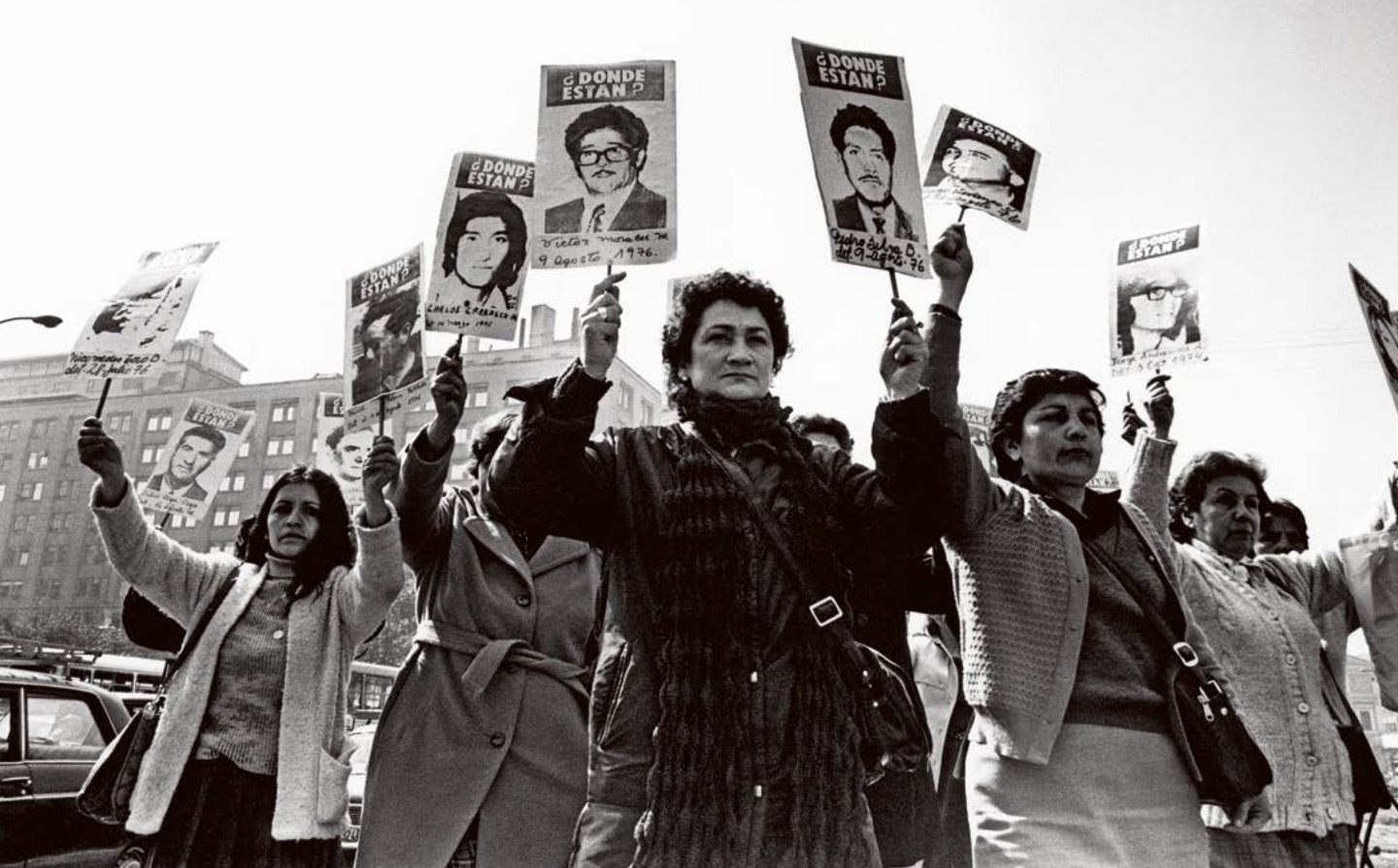

Nei giorni immediatamente successivi al colpo di Stato 40mila cileni “colpevoli” di militanza di sinistra, o semplicemente sospettati di esserlo, vennero rastrellati dall’esercito e rinchiusi nello stadio di Santiago del Cile, sottoposti a interrogatori violenti, torture, umiliazioni e alcuni anche assassinati.

Jack Devine, un agente operativo della CIA a Santiago, riferì poi che l’Agenzia non ebbe alcun ruolo diretto nella progettazione e nell’esecuzione del golpe, ma che anzi venne a conoscenza della sua imminenza solo attraverso i propri informatori. E sempre attraverso i suoi informatori seppe che cosa accadeva nello Stadio di Santiago: alcuni di loro, infiltrati nelle formazioni di sinistra, erano stati infatti arrestati e torturati.

Dopo essere stati rilasciati erano tornati a riferire mostrando i segni delle ferite lasciate sul loro corpo dagli aguzzini golpisti. A quanto pare i golpisti andarono molto al di là degli spregiudicati piani di Washington e della CIA. In uno dei suoi aforismi più famosi, lo scrittore britannico Oscar Wilde aveva ammonito: «Fate attenzione a quello che desiderate perché potreste ottenerlo».

Sarebbe stato un ottimo consiglio per il governo americano, perché, dopo la tanto desiderata caduta di Allende, il rapporto degli Stati Uniti con il regime di Pinochet si rivelò molto diverso da quello immaginato.

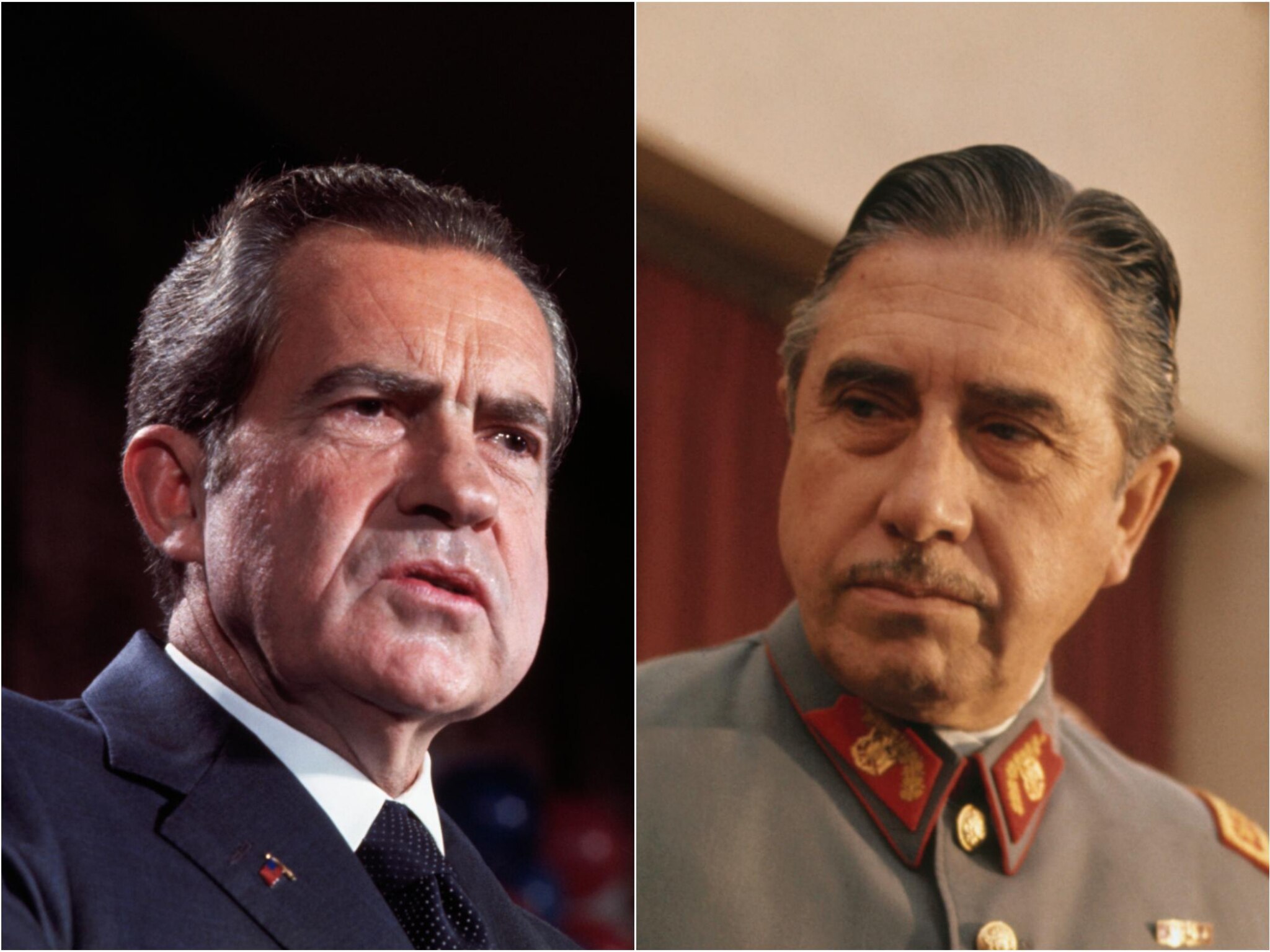

La CIA aveva ricevuto la precisa direttiva dal presidente Richard Nixon (nella foto sopra) di fermare ad ogni costo prima l’ascesa e successivamente la permanenza al potere di Salvador Allende e del governo di Unidad Popular. L’operazione che avrebbe dovuto impedire l’elezione di Allende era denominata “Track I”, e fu sostanzialmente indirizzata a diffamare Allende presso la popolazione cilena. La seconda, “Track II”, avviata subito dopo la vittoria elettorale delle sinistre, puntava invece a scalzarle dal potere per evitare una nuova deriva “cubana” e comunista in America Latina, sostenendo i suoi avversari e conducendo una logorante guerra economica contro il Cile.

Track I non funzionò, ma Track II, nonostante la caduta di Allende, fu un vero clamoroso fallimento. Nel 1970 quando fu avviato Track II, le condizioni sul campo in Cile non favorivano il tipo di colpo di Stato militare che il piano prevedeva, e i complottisti cileni con i quali la CIA si era allineata non disponevano di risorse adeguate e soprattutto erano privi di sostegno popolare (come aveva invece lasciato sperare la loro efficace iniziativa della “protesta delle padelle”).

4. IL DOPO-ALLENDE: UNA TRAGEDIA

La Casa Bianca di Nixon insistette con l’errata convinzione che sarebbe stata sufficiente una scintilla per far esplodere il paese: un’illusione alla quale spesso si aggrappano politici approssimativi e frettolosi quando valutano l’opportunità di sovvertire il governo di una nazione ostile, e che più volte la storia ha dimostrato sbagliata.

La verità è che il colpo di Stato cileno, anche se raggiunse lo scopo di eliminare Allende, si rivelò un fallimento.

Track II era stato elaborato e gestito a Washington da un ristretto gruppo di funzionari della Casa Bianca e della CIA, tenendo il più possibile all’oscuro il Dipartimento di Stato e l’ambasciatore americano in Cile. Con referenti cileni sostanzialmente ininfluenti, e agenti sul campo costantemente scavalcati e ignorati, l’amministrazione USA navigò nelle nebbie di una situazione che pretendeva di controllare e indirizzare a suo piacimento.

All’atto pratico, i golpisti compresero invece perfettamente di poter prendere il potere con l’appoggio degli Stati Uniti, ma di poter fare da soli e di poter realizzare il proprio progetto sovversivo senza condizionamenti.

E in questo modo gli USA si trovarono legati a un Pinochet del tutto autonomo, e persino da lui condizionati come non avevano assolutamente previsto. Nei primi giorni del golpe quattro cittadini americani, giornalisti e documentaristi, furono arrestati dalla DINA e assassinati, sollevando lo sdegno tra gli americani, che pure avevano visto con favore il successo del golpe.

Dopo la desecretazione di atti della CIA, nel 1999, emersero i risultati di una inchiesta interna che aveva stabilito come l’Agenzia avesse colpevolmente sottovalutato il clima di paranoica violenza che stava travolgendo il Cile: la conferma da parte della CIA che i quattro cittadini americani avevano trascorsi “liberal”, ed essendosi l’Agenzia disinteressata al loro destino, la feroce polizia politica DINA si era sentita autorizzata al loro assassinio. I giorni dello stadio di Santiago erano solo l’esordio di una repressione talmente pervasiva in ogni ambito della società cilena da costringere i politologi a inventare un termine nuovo per definirla: politicidio. Ogni possibilità di esercizio delle prerogative politiche dei cileni venne impedita: il parlamento chiuso, i partiti resi illegali, i sindacati sciolti, la libertà di stampa soppressa, ogni manifestazione di dissenso repressa con la violenza.

Una speciale attenzione fu rivolta al mondo della cultura e alle Università, dove la parte del corpo docente sospettata di simpatie progressiste venne licenziata e sostituita d’imperio da militari in pensione. Il Paese fu investito da una sorta di “black out” culturale e ogni voce non allineata al regime silenziata da una ferrea censura. Al minimo accenno di dissenso, vero o presunto, rispettabili cittadini venivano prelevati, torturati e fatti sparire. Il numero delle vittime del regime è stato stimato tra i 10mila e i 15mila assassinati, ma alcune valutazioni fanno salire questo numero a 30mila, e almeno 2.000 sono poi i “desaparecidos”: scomparsi senza lasciare traccia.

Gli arrestati furono 120-130mila, un terzo dei quali sottoposti a tortura: tra di essi la futura presidente del Cile, per due mandati, Michelle Bachelet, sopravvissuta alla tortura con scosse elettriche e più fortunata del padre Alberto, generale dell’Aeronautica cilena oppositore del golpe, ucciso dalle torture dei suoi aguzzini.

Nel giro di un anno, l’Esercito prese il sopravvento sulle altre Forze Armate e il patto di presidenze a rotazione tra i quattro membri della giunta al potere venne dimenticato, con la nomina di Pinochet a Presidente della Repubblica e a “capitano generale”, un onore prima di allora riservato solo a Bernardo O’Higgins, l’uomo che aveva liberato il Cile dalla dominazione spagnola.

Un ristretto gruppo di consiglieri civili e militari progettò un regime incentrato su Pinochet con un culto della personalità tra i più esasperati dell’America Latina, che pure ne aveva conosciuti molti. Venne celebrato come il visionario guidato dalla “misteriosa mano di Dio”, che aveva fatto del Cile “l’unico Paese della Storia a essersi liberato dal giogo del comunismo”, l’uomo che aveva agito d’anticipo guidando l’Esercito contro un’imminente rivoluzione: un falso che venne smentito dalla stessa CIA.

Si diceva godesse della speciale protezione della Vergine Maria, patrona dell’Esercito e del Paese, e lui, fervente cattolico, poté contare sempre sulla simpatia delle gerarchie ecclesiastiche. Pinochet divenne l’incarnazione della “missione storica dell’Esercito per la ricostruzione del Paese”, una identificazione che costituì il principale sostegno al potere del generale.

5. DITTATURA CRUDELE E ARROGANTE

Questo culto della personalità fu la leva principale che il regime impiegò contro il frazionismo che affliggeva le altre dittature militari del continente. Ultimo arrivato tra i dittatori dell’America Latina, Pinochet, presto ne divenne l’archetipo.

I potenziali rivali vennero convinti a ritirarsi a vita privata o morirono in circostanze misteriose. Nel 1974, il generale Prats (foto sotto) fu una delle vittime, ucciso insieme alla moglie in esilio a Buenos Aires da una bomba nascosta nella loro auto: un assassinio che in seguito si dimostrò essere stato compiuto dagli agenti di Pinochet.

Un altro assassinio eccellente di un oppositore di Pinochet fu addirittura compiuto negli Stati Uniti, a Washington: nel 1976 un’altra auto bomba uccise Orlando Letelier, già ambasciatore del Cile negli Stati Uniti, e una sua collaboratrice, ferendo altre persone. L’arroganza di Pinochet e la sua spietata dittatura iniziarono a rappresentare per gli Stati Uniti un peso insopportabile.

La dittatura di Augusto Pinochet finì formalmente nel 1988 – anche se proseguì di fatto fino al 1990 – quando il tentativo del generale di ottenere mediante un plebiscito l’estensione per altri otto anni del suo potere nel paese venne respinto dal 56% degli elettori.

I nostalgici lo rimpiansero riconoscendo che fosse crudele e spietato, ma rivendicando che almeno fosse “un uomo onesto”: dovettero ricredersi anche su questo quando, nel 2005, si scoprì che risultava avesse aperto 128 conti correnti negli Stati Uniti, sui quali erano stati riciclati almeno 28 milioni di dollari. In Cile, alle accuse di assassinio e torture si aggiunsero quelle di evasione fiscale.

Augusto Pinochet morì nel 2006, gravato di innumerevoli accuse di violazione dei diritti umani e inseguito da mandati di arresto internazionali, ma da uomo libero. Libero e impunito di tutti gli orrendi crimini di cui, con l’affettuosa assistenza della moglie María Lucía Hiriart Rodríguez, si era macchiato.