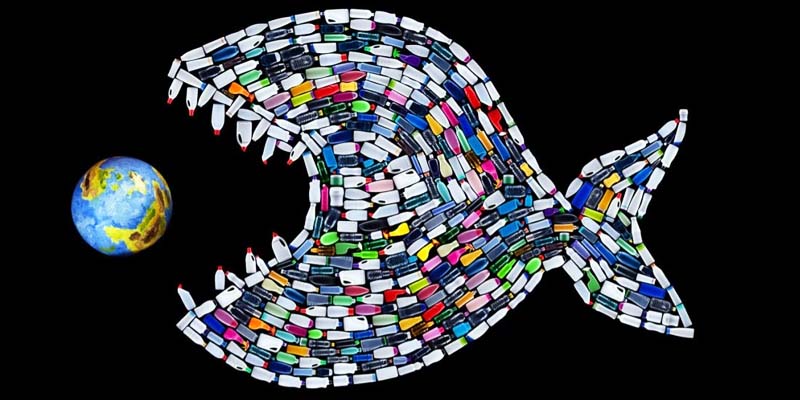

L’ultimo atto di guerra l’hanno deciso i premier europei a maggio: entro 2 anni dovranno sparire piatti, posate, cannucce, aste per palloncini e bastoncini cotonati in plastica.

Una decisione storica: questi oggetti, infatti, sono tra i rifiuti più diffusi sulle spiagge del Mediterraneo.

E sono anche quelli di cui l’Italia è il maggior produttore europeo: le stoviglie di plastica si usano molto al Sud, dove l’acqua è poca e le stoviglie usa-e-getta consentono di non sprecarla per lavare i piatti.

Ma ormai la crociata contro la plastica non guarda in faccia a nessuno. Basterà l’impegno dei 28 Paesi del Vecchio Continente per contrastare l’inquinamento da plastiche, dopo la messa al bando dei sacchetti?

Il passo è importante, ma la lotta è impari: ogni minuto, stima l’Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente), si riversa nei mari mondiali l’equivalente d’un camion di rifiuti pieno di plastica. E metà arriva da 5 Paesi asiatici: Cina, Indonesia, Filippine, Thailandia e Vietnam.

In realtà, però, il «considerevole impatto negativo della plastica» – come lo definisce la direttiva del Consiglio europeo – è peggio di quanto immaginiamo: non si limita ai mari.

Nei terreni, stimano gli scienziati del Centre for Ecology and Hydrology di Leicester (Uk), si cela una quantità di plastica da 4 a 23 volte superiore a quella degli oceani. E altre ricerche mostrano che le plastiche sono arrivate nelle falde acquifere, nell’aria e persino nelle piogge.

Insomma, questi materiali artificiali, in meno di 70 anni, hanno ormai un ciclo biochimico planetario: un percorso ricorrente che le distribuisce in ogni ambiente come l’acqua.

Tanto che, secondo gli scienziati, la nostra epoca, l’Antropocene (l’era in cui l’uomo ha modificato gli equilibri della Terra), dovrebbe chiamarsi Plasticene. In ambo i casi, i responsabili sono sempre gli stessi: gli idrocarburi che alimentano la produzione d’energia e quella delle plastiche.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ogni anno, stima l’Onu, i rifiuti di plastica causano danni agli ecosistemi (commercio, pesca, turismo) per 13 miliardi di dollari.

Ma provocano anche effetti inaspettati: questi rifiuti ostruiscono il deflusso delle acque alluvionali creando allagamenti, com’è avvenuto in Bangladesh. Favoriscono la proliferazione delle zanzare Anopheles, portatrici della malaria.

E, soprattutto, sono arrivati nel nostro corpo. Con effetti ancora da indagare sulla salute. Ma come sarà il futuro della plastica e perché è così difficile liberarcene? Scopriamolo insieme.

1. Disponibile e basso costo

Eppure, anche se cominciano a diffondersi i primi materiali alternativi non siamo in condizioni di fare a meno della plastica.

Anzi, se vivessimo in un mondo “plastic free”, dovremmo pagare un conto molto più salato: non solo in termini economici ma anche ambientali.

La società di consulenza Denkstatt ha fatto due conti: rinunciare alla plastica e passare a materiali alternativi farebbe lievitare il peso dei prodotti di 3,6 volte, il consumo di energia di 2,2 volte e le emissioni di gas serra di 2,7 volte.

Basti pensare a una bottiglia di vetro: a parità di volume, pesa 10 volte più rispetto a una di plastica e assorbe più energia per essere creata e trasportata. E lo stesso vale per auto e aerei, i cui componenti di plastica riducono i consumi di carburante e le emissioni nocive.

Dunque, cancellare la plastica non diminuirebbe l’inquinamento del Pianeta: lo farebbe aumentare. E farebbe crescere anche lo spreco di cibo: senza le vaschette di plastica sottovuoto, le bistecche durerebbero 4 giorni invece di un mese, e le banane 15 giorni invece di 36.

Senza contare che oltre a salvare i cibi, la plastica ci salva la vita: il 45% dei biomateriali (cateteri, protesi e organi artificiali, dal seno al cuore) sono fatti in plastica, poiché è inattaccabile da muffe, parassiti e batteri.

Dunque, per affrontare l’inquinamento da plastica, «non basta dire che è cattiva, quindi usiamo qualcos’altro», osserva Eliot Whittington, direttore dell’Institute for Sustainability Leadership dell’Università di Cambridge. Perché la plastica è un’invenzione a due facce: meravigliosa e terribile.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Le prime plastiche hanno più di un secolo: la celluloide fu brevettata nel 1870, il Pvc nel 1912, il cellophane nel 1913, il nylon nel 1935. Le plastiche sono polimeri, lunghe catene di molecole a base di carbonio.

Possiamo immaginarle come lunghi treni formati da tanti vagoni. Le diverse proprietà delle plastiche dipendono dal numero, dal peso, dalla distribuzione e dal tipo di legami fra questi vagoni.

La natura produce alcuni polimeri come il Dna, le proteine, la cellulosa e il caucciù. Ma le plastiche che conosciamo sono create dall’uomo. La loro diffusione è diventata planetaria per due fattori: la guerra e l’economia.

Durante la Seconda guerra mondiale, infatti, la carenza di metalli e stoffe spinse molti Paesi a puntare sulle alternative in plastica. Il resto è storia: nel 1954 Giulio Natta riuscì a sintetizzare il polipropilene, una plastica facile da modellare ma al tempo stesso robusta e resistente al calore.

Il materiale ebbe un successo globale, e fece nascere gli arredi di design. Ancora oggi sono in polipropilene i cruscotti e i paraurti delle auto, le custodie dei cd, i bicchierini bianchi di plastica del caffè. E negli anni ’70 il Pet (polietilene tereftalato) diventò il contenitore per le bevande gassate.

Da allora i polimeri hanno avuto uno sviluppo esponenziale, con applicazioni sempre più sofisticate: i tecnopolimeri. Dal policarbonato, usato per produrre i caschi degli astronauti, le lenti a contatto, gli scudi antiproiettile, fino agli schermi Oled dei telefonini, fatti in un polimero conduttivo luminescente.

Insomma, un materiale straordinario: modellabile e infrangibile, trasparente e colorato, leggero ed elastico, isolante, resistente al calore, non deperibile. E per di più a basso costo.

La maggioranza dei polimeri sono derivati del petrolio. Una materia prima disponibile e a basso costo. Le raffinerie usano circa il 4% degli idrocarburi per ottenere plastica, con grandi economie di scala.

E per innescare le reazioni chimiche di polimerizzazione (così come per modellarla) occorre poca energia perché avvengono a temperature ben inferiori a quelle necessarie per lavorare i metalli o il vetro.

2. In spazzatura dopo pochi minuti

E così oggi si producono 348 milioni di tonnellate di plastica all’anno, 46 kg per ogni abitante del Pianeta.

E sugli 8.300 milioni di tonnellate prodotte negli ultimi 65 anni, più della metà è stata costruita dopo il 2000.

Solo l’1,2% è stata riciclata, quasi 2⁄3 (il 59%) sono finiti in discarica o nell’ambiente. Perché è successo? «Per decenni di gestione superficiale dei rifiuti, uniti a una iperproduzione e a un consumo dissennato», scrive il report dell’Unep Single-use plastics.

«È il frutto di una cultura usa-e-getta che considera la plastica come un materiale monouso che non vale niente, invece di una risorsa da gestire».

Oggi, infatti, quasi metà della plastica prodotta nel mondo (il 44,8%) è destinata agli imballaggi: bottiglie d’acqua e vaschette per alimenti finiscono nella spazzatura pochi minuti dopo essere stati acquistati. Un’abitudine che, su scala globale, ha prodotto effetti devastanti.

Perché ce ne siamo accorti tanto tardi? Gli scienziati avevano lanciato i primi allarmi già negli anni ’70, ma sono rimasti inascoltati: cittadini e istituzioni pensavano di poter controllare la diffusione con uno sporadico riciclaggio e occasionali azioni di pulizia.

Finché negli anni ’90 furono scoperte grandi chiazze di rifiuti galleggianti negli oceani. E nel 2004 l’oceanografo Richard Thompson si accorse che l’inquinamento peggiore era quello invisibile: la microplastica.

Ma gli appelli sono rimasti inascoltati. La mobilitazione globale risale al 2017, quando la Bbc trasmise un documentario, Blue planet, mostrando una tartaruga intrappolata in una rete di plastica e un albatro ucciso dalle schegge di plastica che gli si erano conficcate nell’intestino.

«Per la prima volta», hanno riferito i produttori, «la gente ci telefonava chiedendo che cosa si poteva fare». Molti telespettatori britannici scrissero email ai politici, per sollecitare interventi. Il problema è spinoso: la plastica è facilmente modellabile a determinate temperature, ma una volta raffreddata diventa quasi eterna.

Le sue lunghe molecole possono restare nell’ambiente per decenni o secoli. Mescolare è spontaneo, separare costa energia. E la natura è lenta.

Il progresso tecnologico, poi, ha complicato la situazione. Oggi le plastiche sono un centinaio, con migliaia di varianti, ottenute con additivi (pigmenti colorati, vetrificanti, ritardanti di fiamma...) o miscelando materiali diversi.

È il caso dei tetrabrik, dei pacchetti di patatine o di quelli del caffè, che sono un mix di carte, plastiche, alluminio. Pensiamo alla vaschetta del prosciutto.

Deve essere trasparente ma al tempo stesso proteggere dalla luce, impedire gli scambi gassosi con l’esterno, resistere e salvaguardare dall’umidità e mantenere l’atmosfera protettiva.

Per ottenere questi risultati, la pellicola superiore contiene in pochi micron 2 polimeri diversi (polietilene multistrato ed evoh, cioè polietilene-co-vinil alcol) e la vaschetta 3 (Pet, polietilene ed evoh).

Per riciclarle bisogna prima separarne i componenti. E questo costa soldi, tempo ed energia. Spesso non conviene. Alla fine molti preferiscono pagare per inviare le plastiche al recupero energetico.

Che fare? Per risolvere un problema complesso, scrive il report Unep, occorrono soluzioni complesse. Giocando su tre tavoli: la ricerca, le politiche e i cittadini. Le plastiche a minor impatto ambientale esistono ma non sono competitive. Più che sulle prestazioni, sul versante economico: costa ancora troppo produrle.

Negli anni ’50, la Montecatini mise a disposizione di Natta un gruppo di 50 persone per sviluppare le ricerche sul polipropilene. I governi dovrebbero finanziare l’innovazione?

Il vero aiuto che può dare le politica, più che i soldi sono i divieti, le normative stringenti come quella sui piatti di plastica: se l’Europa agisce, il resto del mondo la segue. La via maestra per spingere le aziende a creare polimeri eco-compatibili è vietare o penalizzare i materiali difficili da riciclare.

Un’altra priorità è incentivare il riuso dei contenitori di plastica: oggi le leggi vietano, ai clienti dei supermercati, di farsi mettere cibi in una vaschetta già usata. Invece bisogna riprogettare gli imballaggi per agevolare il riuso e la durevolezza.

E tornare, come si faceva per il vetro, al deposito cauzionale: dare un rimborso monetario a chi restituisce una bottiglia di plastica. Per far capire che non si butta via un oggetto che ha ancora un valore.

3. Arrivano ovunque

Le hanno trovate sull’Everest, ai Poli e negli abissi della Fossa delle Marianne. Sono nei terreni, nelle falde acquifere e nell’aria.

E con le missioni Apollo sono giunte persino sulla Luna. Ma le plastiche sono arrivate anche in un luogo molto più vicino, che forse dovrebbe preoccuparci di più: il nostro corpo.

Vari studi, infatti, hanno mostrato la presenza di plastiche nel sangue, nelle urine, nelle feci. Una ricerca su Environmental Science & Technology ha calcolato che, nella loro dieta, gli americani assumono fino a 52mila particelle di microplastica all’anno: 150 al giorno.

«Ed è una stima drasticamente per difetto» avverte Kieran Cox dell’Università di Victoria (Canada). C’era da aspettarselo: in quasi 70 anni la plastica ha contaminato ogni angolo del Pianeta.

E non ha risparmiato l’uomo: frammenti microscopici di plastica hanno contaminato i pesci e altri cibi di cui ci nutriamo, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo. Con quali effetti? La risposta è disarmante: non si sa.

Infatti, nonostante la contaminazione planetaria, gli studi riguardanti l’impatto delle plastiche sulla nostra salute sono iniziati da poco tempo e non hanno raggiunto conclusioni inequivocabili.

Tanto che quest’anno i 26 migliori scienziati del Sapea (Science Advice for Policy by European Academies), l’organo di consulenza scientifica della Commissione europea, ha pubblicato un report sulle microplastiche che, pur riconoscendo il problema, conclude che «si sa ancora poco riguardo ai rischi per la salute umana di nano e microplastiche, e ciò che è noto è circondato da notevole incertezza.

Prima di trarre conclusioni attendibili sui reali rischi per l’uomo, è necessario fare studi accurati sulle diverse combinazioni di nano e microplastiche e i loro effetti.

Per il momento non abbiamo le prove di un rischio diffuso per la salute umana: i dati non ci permettono di concludere con sufficiente certezza se il rischio sia presente o assente in natura. Ci vorrà tempo prima che si arrivi a conclusioni più affidabili».

Dunque, la “pistola fumante” non c’è. Almeno per ora. Ma la comunità scientifica mondiale è mobilitata. Per molto tempo l’impatto della plastica sulla salute non ha sollevato particolari preoccupazioni.

La plastica, infatti, era considerata un materiale inerte, come un sassolino o una vite di metallo: se ingerita, sarebbe espulsa così com’è.

Negli ultimi decenni, però, si è fatta luce sul processo di degradazione che le plastiche subiscono nell’ambiente: quando sono esposte al calore, alla luce, all’acqua, all’attrito dell’aria e di altri oggetti, le particelle di plastica si sminuzzano fino a raggiungere dimensioni inferiori ai 5 mm (le microplastiche) o a 0,1 micron (millesimo di mm: le nanoplastiche).

A queste dimensioni, le plastiche non creano problemi di soffocamento o di ostruzione gastrointestinale agli organismi marini. Che però in questo modo le assorbono, ed entrano nella nostra catena alimentare quando mangiamo un piatto di cozze o gli spaghetti allo scoglio.

E, una volta ingerite, le microplastiche possono arrivare ovunque, attraversando le barriere dei tessuti: nel sangue, nei linfonodi, perfino nel fegato e nella milza.

E lo stesso vale per le impercettibili dosi rilevate in molte acque imbottigliate nel Pet, o in diversi formaggi e salumi conservati nelle pellicole in Pvc. Ma non è tutto.

Le plastiche che arrivano nei terreni e nelle falde acquifere vengono assorbite dai vegetali: sono state trovate non solo nell’acqua minerale, ma anche nella polpa di frutta e verdura.

Un aiuto potrebbe arrivare dall’Italia: il Laboratorio di Catania ha brevettato il primo sistema al mondo per quantificare la presenza di micro e nano plastiche in acque, alimenti (verdura, frutta, pesci) e tessuti umani in vitro, cioè in provetta, senza bisogno di prelievi di campioni biologici su persone.

«In autunno inizieremo gli studi col Cnr. Che fare, allora, in attesa che arrivino dati certi? Data la natura ubiquitaria di queste particelle, deve considerarsi una priorità lo studio per capire e prevenire rischi per la salute», avverte il rapporto Ciel.

«Finché non avremo compreso la natura completa dei rischi, è necessario un approccio cautelativo per ridurre l’ingestione. La produzione sempre più elevata e l’uso sempre più pervasivo di questi contaminanti dovrebbero essere visti come elementi significativi di preoccupazione per la salute pubblica.

Occorre un’azione globale per ridurre la produzione e il consumo di plastica». Anche perché, avvertono gli scienziati, «se il rilascio di plastica nell’ambiente continuerà a questo ritmo, il rischio ecologico diventerà globale nel giro di un secolo».

4. Si fa presto a dire "bio"

La plastica del futuro è la bioplastica. Oggi è solo il 2% della produzione mondiale (dati 2017), ma sta crescendo. E pensare che, in realtà, è un ritorno alle origini.

Le prime plastiche della storia erano infatti di origine naturale: come il caucciù, estratto dall’albero della gomma, fino alla parkesina e al cellophane, entrambi derivati dalla cellulosa.

Tanto che già nel 1941 Henry Ford costruì la “Soybean Car”, un’auto con pannelli di plastica ricavata da semi di grano, canapa, lino.

Ma questo approccio fu abbandonato nella Seconda guerra mondiale, quando si scoprì che si potevano ottenere plastiche velocemente e a basso costo dalla raffinazione del petrolio.

Le bioplastiche sono ricavate, invece che dagli idrocarburi, da fonti rinnovabili, cioè prodotte allo stesso ritmo dei tassi di consumo: in primo luogo dalle piante. Ma attenzione al prefisso “bio.

Le bioplastiche, o meglio, le plastiche di origine biologica, non sono sempre biodegradabili: non basta cioè disperderle nell’ambiente per spezzare le lunghe catene chimiche di questi polimeri.

Bioplastica non è sinonimo di degradabilità spontanea in ambiente aperto, come i fiumi o i mari: le bioplastiche possono restare nell’ambiente per anni o secoli, tanto quanto le plastiche derivate dal petrolio, se la loro struttura chimica non consente di essere demolita dai microrganismi presenti nell’ambiente.

È una questione di struttura e di composizione chimica, non di origine, fossile o biologica. Infatti esistono anche plastiche biodegradabili di origine fossile. Se un materiale di partenza è naturale, non significa che il prodotto finale sarà biodegradabile.

Anche il concetto di biodegradabilità va precisato: Si tende a pensare che le bioplastiche si degradino in qualsiasi condizione, compreso l’ambiente aperto. Ma non è così.

Gran parte delle bioplastiche sono compostabili solo in impianti industriali, ovvero in ambienti a determinati livelli di temperatura, umidità, ossigeno e popolazioni batteriche. Le bioplastiche sono preziose, perché non consumano risorse esauribili come il petrolio.

Ma ben diversa è la biodegradazione spontanea in un ambiente naturale aperto. A oggi, solo 3 tipi di bioplastiche ne sono capaci: i polidrossialcanoati (PHA), alcune miscele di amido termoplastico e i composti del chitosano.

Il chitosano è una sostanza derivata dai gusci di insetti e crostacei, oppure da alghe, funghi e batteri: i ricercatori del Wyss Institute dell’Università di Harvard, unendo il chitosano a una proteina della seta (fibroina), hanno creato il shrilk, un materiale forte e trasparente. È un materiale interessante e a basso costo, ma adatto soprattutto per fare film flessibili da imballaggio.

Discorso simile vale per le bioplastiche ottenute da amido di mais come il Mater-Bi, altra creazione italiana: è il frutto delle ricerche di Novamont, fondata nel 1990 da Raul Gardini.

Fu la prima azienda mondiale a puntare sulle plastiche ottenute da materie prime di origine agricola. I suoi prodotti si decompongono spontaneamente in mare nel giro di 9 mesi. E oggi questo settore ha fatto un passo ulteriore: invece di usare colture alimentari (mais, canna da zucchero), valorizza le materie prime di scarto.

Punta sul riciclo, insomma: per produrre le sue plastiche, Bio-on utilizza la melassa, lo scarto della filiera dello zucchero, fornita dalla cooperativa agricola emiliana CoProB, che produce il 50% dello zucchero italiano.

Basta inserire nei fermentatori alcuni batteri che si nutrono di questo zucchero e accumulano nel loro organismo il PHA, una polvere bianca. Il fenomeno era noto già dal 1926, ma Bio-on è riuscita a renderlo adatto alla produzione industriale.

I polimeri di PHA, creati da batteri, sempre da batteri possono essere biodegradati se lasciati in acque ricche di microrganismi o nei terreni, mentre restano integri se a contatto con acqua minerale pura.

La Bio-on ha aperto lo stabilimento produttivo a maggio. Ha realizzato applicazioni d’ogni tipo: un mobile biodegradabile di design (un componibile a cassetti Kartell), il cruscotto di un’auto, e filtri di sigaretta biodegradabili, capaci di trattenere il 60% delle sostanze nocive.

E ha brevettato le Minerv-Biomeds, nanocapsule di plastica che, ingerite, permetteranno di visualizzare regioni malate con la Risonanza magnetica o di rilasciare in modo mirato farmaci anti-cancro.

Ora l’obiettivo è rendere le bioplastiche più performanti, cioè capaci di alta resistenza a temperature, tensioni e impatto. E più competitive anche nel prezzo e nei tempi di produzione.

In attesa che le bioplastiche migliorino, che fare?

Oltre a ridurre i consumi, si punta sul riciclo. Ma nonostante gli sforzi, solo 1⁄3 di tutta la plastica gettata, sia in Italia sia in Europa, viene riciclata: quella del packaging. I motivi? Sia tecnici sia economici: separare, pulire e riciclare la plastica è complicato, lungo e costoso.

Il procedimento più usato è il riciclo meccanico: le plastiche omogenee vengono triturate, lavate, fuse e poi rigranulate. Ma non sempre si ottiene un prodotto puro. La plastica riciclata talvolta costa ben più di quella vergine, e spesso non ha la stessa qualità dell’originale.

Poi c’è il problema del plasmix, le plastiche miste residue non riciclabili meccanicamente: il loro destino sono i termovalorizzatori o i forni dei cementifici, e in qualche caso addirittura la discarica. E spesso gli imprenditori devono pagare per disfarsene.

5. Tutto in raffineria e 10 consigli per riciclare bene

Ecco perché, denuncia Greenpeace, diverse discariche di plastica vengono bruciate pur di non pagarne lo smaltimento (oltre 100 casi in Italia nel 2018).

Oppure, attraverso triangolazioni, finiscono in Paesi con leggi ambientali blande, come Indonesia, Malesia e Turchia.

Ma una via d’uscita c’è ed è immediata: il riciclo chimico. Si prende il plasmix e lo si porta a 400 °C insieme a particolari reagenti. In questo modo si ottengono nafta (da cui si possono ricavare nuove plastiche), carbone e gas di sintesi (da cui si ricavano metanolo, fertilizzanti azotati, gas per motori diesel).

Le raffinerie italiane possono trattare in questo modo tutta la plastica non riciclata del nostro Paese. L’unico aspetto critico di questo procedimento è che necessita di un pretrattamento per eliminare i polimeri clorurati: la loro presenza rischierebbe di corrodere gli impianti.

Un’alternativa è la pirolisi, che tratta il plasmix in assenza di ossigeno a temperature più elevate (800-1.000 °C). Ma con un dispendio di energia più alto.

E come bloccare le microplastiche (fibre di tessuti sintetici, microperle nei cosmetici) che i depuratori non trattengono, rilasciandole nei mari e nei fiumi? Le tecnologie sono presenti nei depuratori di nuova generazione come quello di S. Giustina a Rimini.

Sono sistemi a ultrafiltrazione con membrane, capaci di trattenere le particelle superiori a 0,1 micron. Per le nanoplastiche, invece, ci vorrebbero sistemi di nanofiltrazione: sono usati nelle acque potabili ma non trovano applicazione nelle acque reflue per difficoltà tecniche.

Se le leggi non imporranno limiti più stringenti, difficilmente si investirà nella ricerca per realizzarli. Non potrebbero aiutare i batteri scoperti da poco, come la Ideonella sakaiensis, capaci di degradare i polimeri?

Agiscono solo su alcuni poliesteri, nylon di basso peso molecolare e poliolefine, e per di più in tempi lunghi. Non sono una soluzione globale. La prospettiva più interessante, invece, è ricavare la plastica dai rifiuti: olii vegetali, grassi animali, rifiuti urbani e scarti agricoli.

Così si risolverebbero due problemi allo stesso tempo: si smaltirebbero i rifiuti e si otterrebbero polimeri senza sprecare petrolio o piante. Nella direzione del riciclo sta andando un progetto visionario, “Lux-on”: si propone di ricavare bioplastiche aspirando la CO2 contenuta nell’aria.

Così potrebbe anche ripulire l’atmosfera da un pericoloso gas serra. Ci sta lavorando, tanto per cambiare, Bio-on insieme a Hera.

10 CONSIGLI PER RICICLARE BENE

1) Schiaccia le bottiglie di plastica per il lungo, altrimenti diventa difficile selezionarle con i rivelatori a infrarossi. Inoltre possono rotolare sui nastri del riciclo, rischiando di cadere ed essere scartate.

2) I vagli degli impianti di riciclo scartano gli imballaggi con diametro inferiore a 5 cm: quindi, mai separare il tappo di plastica dalla sua bottiglia (altrimenti finisce nello scarto). I tappi di plastica vanno portati a enti specializzati nel loro recupero.

3) Per i contenitori di carni e salumi, separa sempre la pellicola superiore dalla vaschetta: sono plastiche molto diverse fra loro.

4) Svuota sempre gli imballaggi di plastica del loro contenuto (yogurt, acqua, succhi...): così aiuti il corretto riciclo.

5) Compra detersivi concentrati: riducono la necessità di comprarne altre confezioni.

6) Quando possibile, compra contenitori di grandi dimensioni evitando i monodose.

7) Evita i contenitori neri (vassoi o contenitori): questo colore confonde i rivelatori a infrarossi mettendo a rischio un corretto riciclo.

8) Compra contenitori biodegradabili e compostabili oppure quelli riciclabili.

9) Preferisci, quando possibile, contenitori di un solo materiale: per esempio, evita i sacchetti di pane con inserti in plastica, o i sacchetti di patatine in plastica e alluminio.

10) Quando sei in giro, riporta a casa i rifiuti di plastica: gettarli nei cestini stradali significa, quasi sempre, destinarli ai rifiuti indifferenziati.