La trasformazione della Cina negli ultimi quarant’anni rappresenta uno dei fenomeni più straordinari della storia economica moderna. Tra il 1978 e il 2018, la Repubblica Popolare Cinese ha compiuto un balzo senza precedenti, passando dall’essere una nazione prevalentemente agricola e arretrata alla seconda potenza economica mondiale.

Questo sviluppo travolgente non è frutto del caso, ma il risultato di un processo complesso caratterizzato da riforme strutturali, cambiamenti politici drammatici e una strategia di modernizzazione che ha saputo combinare elementi apparentemente contraddittori.

Il reddito pro capite cinese è cresciuto da 160 dollari nel 1978 a 8.830 dollari nel 2018, mentre la quota del PIL mondiale prodotto dalla Cina è passata dal 2% al 18% nello stesso periodo. Questa crescita eccezionale ha sollevato oltre 800 milioni di persone dalla povertà assoluta, trasformando radicalmente la struttura sociale ed economica del paese più popoloso del mondo.

Tuttavia, il successo cinese presenta anche paradossi significativi per gli standard occidentali: la modernizzazione economica è avvenuta senza democratizzazione politica, mantenendo un sistema monopartitico autoritario che ha saputo gestire la transizione verso un’economia di mercato. La comprensione di questo percorso è fondamentale per analizzare le dinamiche geopolitiche contemporanee e le sfide future del sistema economico globale.

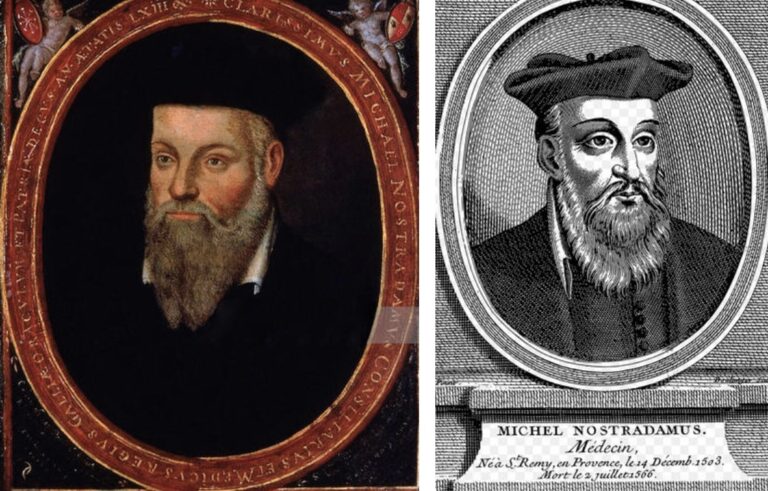

1. L'era di Mao Zedong e la fondazione della Repubblica Popolare

La proclamazione della Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre 1949 segnò l'inizio di una nuova era per la Cina, sotto la guida di Mao Zedong e del Partito Comunista Cinese. Dopo la vittoria nella guerra civile contro le forze nazionaliste di Chiang Kai-Shek, che si ritirò nell'isola di Formosa (l'attuale Taiwan), Mao si trovò a dover ricostruire completamente l'economia e la struttura sociale di un paese devastato da decenni di conflitti, occupazioni straniere e guerre civili.

La Cina del 1949 era un paese prevalentemente agricolo, con oltre 500 milioni di abitanti che vivevano in condizioni di estrema povertà. L'economia era completamente da ricostruire: la maggior parte degli imprenditori e degli industriali che avevano appoggiato il governo nazionalista erano fuggiti all'estero, portando con sé capitali e competenze. Anche le imprese straniere avevano abbandonato il paese o erano state confiscate, lasciando un vuoto produttivo enorme.

La strategia iniziale di Mao seguì i principi marxisti-leninisti della pianificazione centralizzata, prendendo a modello l'esperienza sovietica attraverso il sistema dei piani quinquennali. Il nuovo regime si basava sulla "dittatura democratica popolare" in una situazione di costante emergenza, dove il Partito Comunista Cinese divenne il fulcro assoluto del sistema politico e sociale.

Inizialmente, la strategia economica fu relativamente moderata. Con il controllo dei prezzi e la riforma della moneta, il governo sostenne contadini, operai e le poche industrie esistenti, i cui proprietari poterono continuare a gestirle e svilupparle in un'economia a capitale misto con la partecipazione dello Stato. Questa fase di transizione permetteva ancora una certa coesistenza tra proprietà privata e controllo statale.

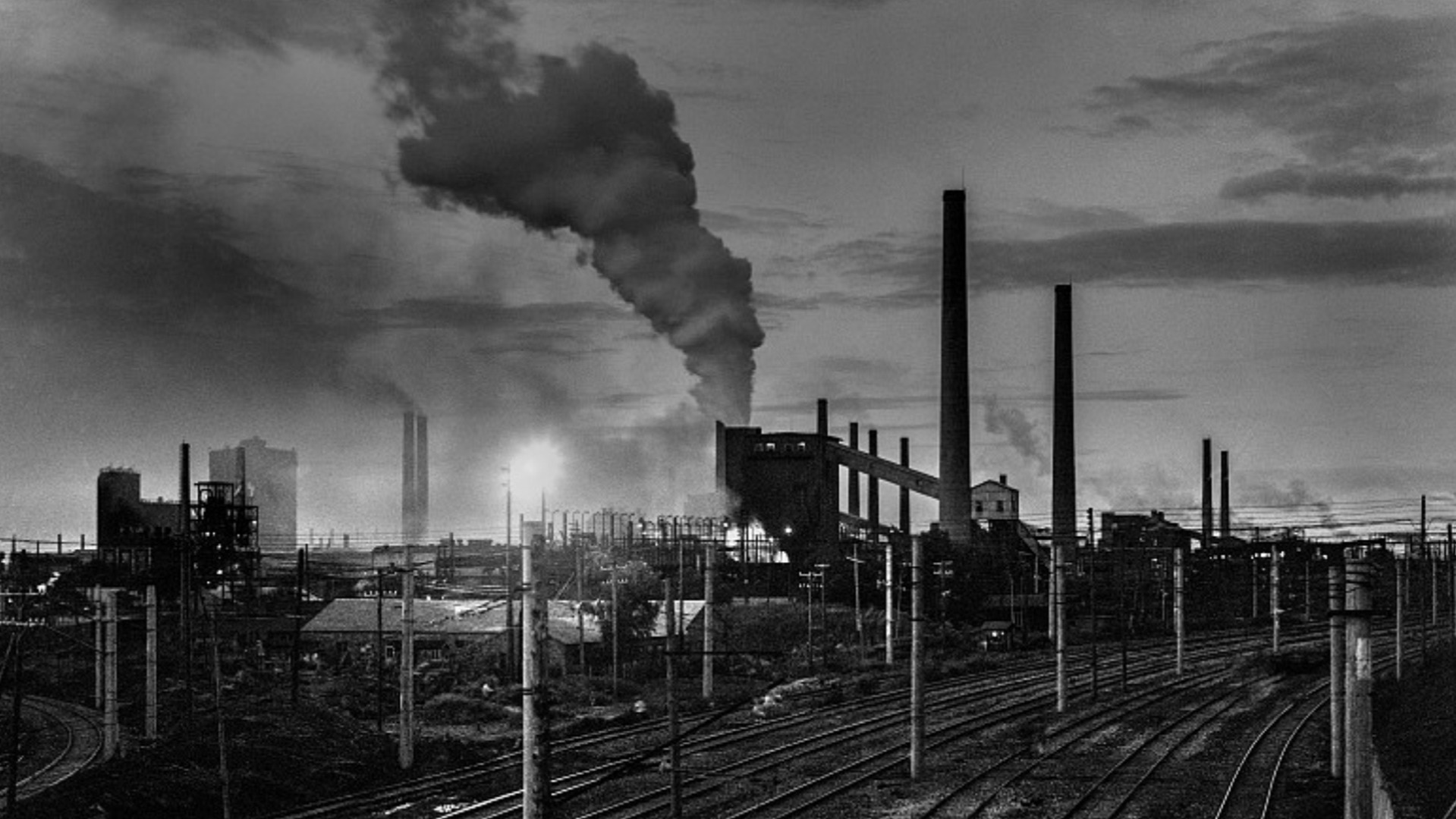

Il primo piano quinquennale (1953-1957) concentrò l'88% degli investimenti nell'industria pesante, con particolare enfasi sulla produzione di acciaio, considerata la base per lo sviluppo industriale. L'agricoltura venne invece penalizzata, creando fin dall'inizio uno squilibrio strutturale che avrebbe caratterizzato tutta l'economia maoista. Una parte consistente degli aiuti, in materiali e fondi, arrivò dall'Unione Sovietica, che forniva anche assistenza tecnica e modelli organizzativi.

Nonostante i risultati inizialmente positivi, con una crescita economica dell'8% e un miglioramento dell'aspettativa di vita da 36 anni nel 1949-1950 a 57 anni alla fine degli anni Cinquanta, il modello presentava gravi squilibri strutturali. Il settore agricolo rimase arretrato, con l'impossibilità sia di fornire il cibo necessario a sfamare la popolazione in crescita, sia di garantire la quantità di materie prime indispensabili per l'industria nascente.

La riforma agraria costituì un pilastro fondamentale della politica maoista e fu implementata con metodi spesso brutali. Dopo due anni dall'inizio delle riforme, 46 milioni di ettari (circa il 40% dei terreni arabili) erano stati ridistribuiti a 300 milioni di contadini poveri, mentre i grandi proprietari terrieri furono espropriati senza compenso. Tuttavia, la mancanza di macchinari, strutture e conoscenze tecniche mantenne la produttività a livelli molto bassi, rendendo difficile sfamare gli oltre 500 milioni di abitanti dell'epoca.

Il clima politico si inasprì significativamente con l'inizio della guerra di Corea nel 1950. La Corea del Nord comunista attaccò la Corea del Sud protetta dagli americani, innescando un conflitto che vide l'intervento degli Stati Uniti con mandato dell'ONU e il supporto di altre 15 nazioni. La Cina e l'Unione Sovietica appoggiarono indirettamente la Corea del Nord, e il mondo sembrò di nuovo sull'orlo di una catastrofe globale. Il conflitto durò tre anni prima di arrivare alla stabilizzazione del confine al 38° parallelo.

In questo clima bellico, il regime comunista di Mao attaccò con particolare durezza i "controrivoluzionari" e i "nemici di classe". Nel 1951-1952 furono lanciate le campagne dei "Tre contro" (contro corruzione interna, spreco delle risorse e cattiva gestione) e dei "Cinque contro", che presero di mira uomini d'affari, imprenditori e funzionari corrotti. Venne sollecitata la denuncia dei datori di lavoro da parte del personale, una pratica conosciuta come la "bastonatura della tigre".

Queste campagne portarono anche alla eliminazione fisica dei "nemici del popolo". Molti imprenditori si suicidarono piuttosto che affrontare la persecuzione. Nella sola provincia del Guangdong furono uccisi 300 funzionari del partito e 28.000 persone finirono "giustiziate". Il messaggio che il regime voleva diffondere era di grande durezza, e Mao stesso scriveva: "Occorre abolire il diritto da parte dei reazionari di esprimere la propria opinione, solo il popolo ne ha il diritto".

Si stima che durante la prima fase della riforma agraria, conclusa nel 1952, furono uccisi circa 1,5 milioni di proprietari terrieri. Questa violenza sistematica non era casuale, ma faceva parte di una strategia deliberata per eliminare le classi sociali considerate nemiche della rivoluzione e terrorizzare la popolazione per prevenire future resistenze.

Nel 1953, conclusa la guerra di Corea, un censimento stabilì l'ammontare della popolazione cinese a 582.603.417 persone. In quell'anno, Mao diede le direttive economiche per il passaggio al socialismo che, disse, sarebbe dovuto avvenire "in un periodo di tempo abbastanza lungo". Tuttavia, le premesse erano già poste per i disastri che avrebbero caratterizzato i decenni successivi dell'era maoista.

2. Il disastro del "Grande Balzo in Avanti" e la rivoluzione culturale

Il periodo compreso tra il 1958 e il 1963 rappresenta uno dei capitoli più tragici della storia cinese moderna. Il "Grande Balzo in Avanti", lanciato da Mao con l'obiettivo di trasformare rapidamente la Cina in una potenza industriale, si rivelò un disastro epocale che causò una delle peggiori carestie della storia dell'umanità. Questo evento segnò profondamente non solo la società cinese, ma anche l'evoluzione del pensiero politico ed economico del Partito Comunista Cinese, creando fratture ideologiche che si sarebbero ripercorse per decenni.

- Le origini del Grande Balzo in Avanti

Il contesto storico in cui nacque il Grande Balzo in Avanti era caratterizzato dalla crescente tensione ideologica tra Cina e Unione Sovietica. Mao Zedong, deluso dai rapporti sempre più tesi con Mosca e dal modello di sviluppo sovietico che considerava troppo lento e burocratico, decise di intraprendere una strada autonoma per raggiungere rapidamente i paesi industrializzati occidentali. L'ambizione era quella di superare la Gran Bretagna nella produzione di acciaio entro quindici anni, un obiettivo che sembrava realizzabile solo attraverso la mobilitazione totale delle masse popolari.

Il piano prevedeva la mobilizzazione totale della popolazione per raggiungere obiettivi produttivi estremamente ambiziosi. Le aziende collettive agricole furono trasformate in "Comuni del popolo" di circa 5.000 famiglie ciascuna, mentre si puntava sulla produzione di acciaio attraverso le cosiddette "fornaci da cortile". L'idea era di sfruttare la massa di 580 milioni di cinesi per sviluppare l'industria senza ricorrere alle importazioni, ma il progetto si basava più sull'entusiasmo ideologico che su criteri economici e scientifici realistici. La propaganda del regime dipingeva un futuro utopico in cui ogni villaggio sarebbe diventato un centro industriale autosufficiente, combinando produzione agricola e manifatturiera in un sistema integrato che avrebbe dovuto superare i modelli capitalistici e socialisti tradizionali.

- L'implementazione disastrosa

La realizzazione pratica del Grande Balzo si rivelò un incubo organizzativo e logistico. Le Comuni del popolo, istituite con la fusione forzata di diverse cooperative agricole, dovevano rappresentare l'unità di base della nuova società comunista, combinando funzioni amministrative, economiche e militari. Tuttavia, la loro dimensione eccessiva e la mancanza di competenze gestionali adeguate crearono un caos amministrativo senza precedenti. I dirigenti locali, terrorizzati dalle possibili rappresaglie in caso di fallimento, iniziarono a gonfiare sistematicamente i dati sulla produzione, creando una spirale di menzogne che raggiunse i vertici del partito.

Le "fornaci da cortile" divennero il simbolo più tragico di questa follia collettiva. Milioni di contadini furono costretti ad abbandonare i campi per dedicarsi alla produzione di acciaio utilizzando metodi primitivi e materiali inadeguati. Pentole, wok, attrezzi agricoli e persino mobili furono fusi in forni improvvisati, spesso costruiti nei cortili delle case o nelle piazze dei villaggi. Il risultato fu una massa di ferro inutilizzabile, mentre i raccolti marcivano nei campi per mancanza di manodopera.

I risultati furono catastrofici. L'acciaio prodotto nei forni domestici era di qualità talmente bassa da risultare inutilizzabile, mentre le campagne, private di manodopera, registrarono raccolti scarsissimi. La situazione fu aggravata dall'adozione di teorie agronomiche assurde, come quelle dello scienziato sovietico Trofim Lysenko, e da campagne demenziali come quella per l'eliminazione dei "quattro flagelli" (topi, mosche, zanzare e passeri), che causò un'esplosione di parassiti dannosi per l'agricoltura. Le teorie di Lysenko, che negavano la genetica mendeliana in favore di una versione ideologicamente corretta della biologia, portarono all'adozione di pratiche agricole devastanti come la semina ultra-densa e la lavorazione profonda del terreno, che impoverirono ulteriormente i suoli già fragili.

- La grande carestia

La campagna contro i passeri rappresentò forse l'esempio più emblematico della cieca applicazione dell'ideologia alla realtà naturale. Milioni di cinesi furono mobilitati per uccidere i passeri, considerati ladri di cereali, battendo pentole e facendo rumore per impedire agli uccelli di posarsi. La quasi totale eliminazione dei passeri provocò un'esplosione delle popolazioni di insetti, che devastarono i raccolti rimanenti. Solo quando la situazione divenne insostenibile, i passeri furono sostituiti nell'elenco dei "quattro flagelli" dalle cimici, ma ormai il danno ecologico era irreversibile.

La grande carestia che seguì fu aggravata da una serie di fattori climatici avversi, ma la sua portata tragica fu determinata principalmente dalle politiche disastrose del regime. I dirigenti locali, intrappolati in un sistema di terrore burocratico, continuavano a requisire cereali dalle comuni anche quando le riserve alimentari erano esaurite. Milioni di tonnellate di grano furono esportate verso l'Unione Sovietica per onorare i debiti commerciali, mentre la popolazione rurale moriva letteralmente di fame.

Le conseguenze demografiche furono drammatiche: le statistiche ufficiali mostrano una diminuzione della popolazione di 10 milioni di persone tra il 1959 e il 1960, mentre quelle ufficiose parlano di oltre 20 milioni di morti per fame, malattie e persecuzioni politiche. Recenti studi demografici suggeriscono che il numero reale delle vittime potrebbe essere ancora più elevato, raggiungendo i 30-40 milioni di morti. Intere regioni furono spopolate, con tassi di mortalità che in alcune province superarono il 10% della popolazione. Il fenomeno del cannibalismo, tabù assoluto nella cultura cinese, divenne tragicamente diffuso nelle aree più colpite.

- La caduta in disgrazia di Mao

Il fallimento del Grande Balzo indebolì la posizione di Mao, che si allontanò dalla gestione quotidiana del paese, mentre emergevano figure più pragmatiche come Deng Xiaoping (nella foto sotto), che coniò la famosa frase: "Non importa che il gatto sia bianco o nero, l'importante è solo che catturi i topi". Questa frase, apparentemente innocua, rappresentava una critica diretta all'approccio ideologico di Mao e un'apertura verso politiche economiche più pragmatiche e orientate ai risultati concreti piuttosto che alla purezza dottrinale.

Liu Shaoqi, presidente della Repubblica Popolare Cinese, e Deng Xiaoping iniziarono a implementare politiche di liberalizzazione economica, permettendo la ricostituzione di piccoli appezzamenti privati e l'introduzione di meccanismi di mercato limitati. Queste riforme, note come "politiche di aggiustamento", contribuirono gradualmente a stabilizzare la situazione economica e a ridurre la mortalità, ma rappresentarono anche una sfida diretta all'autorità ideologica di Mao.

- La genesi della Rivoluzione Culturale

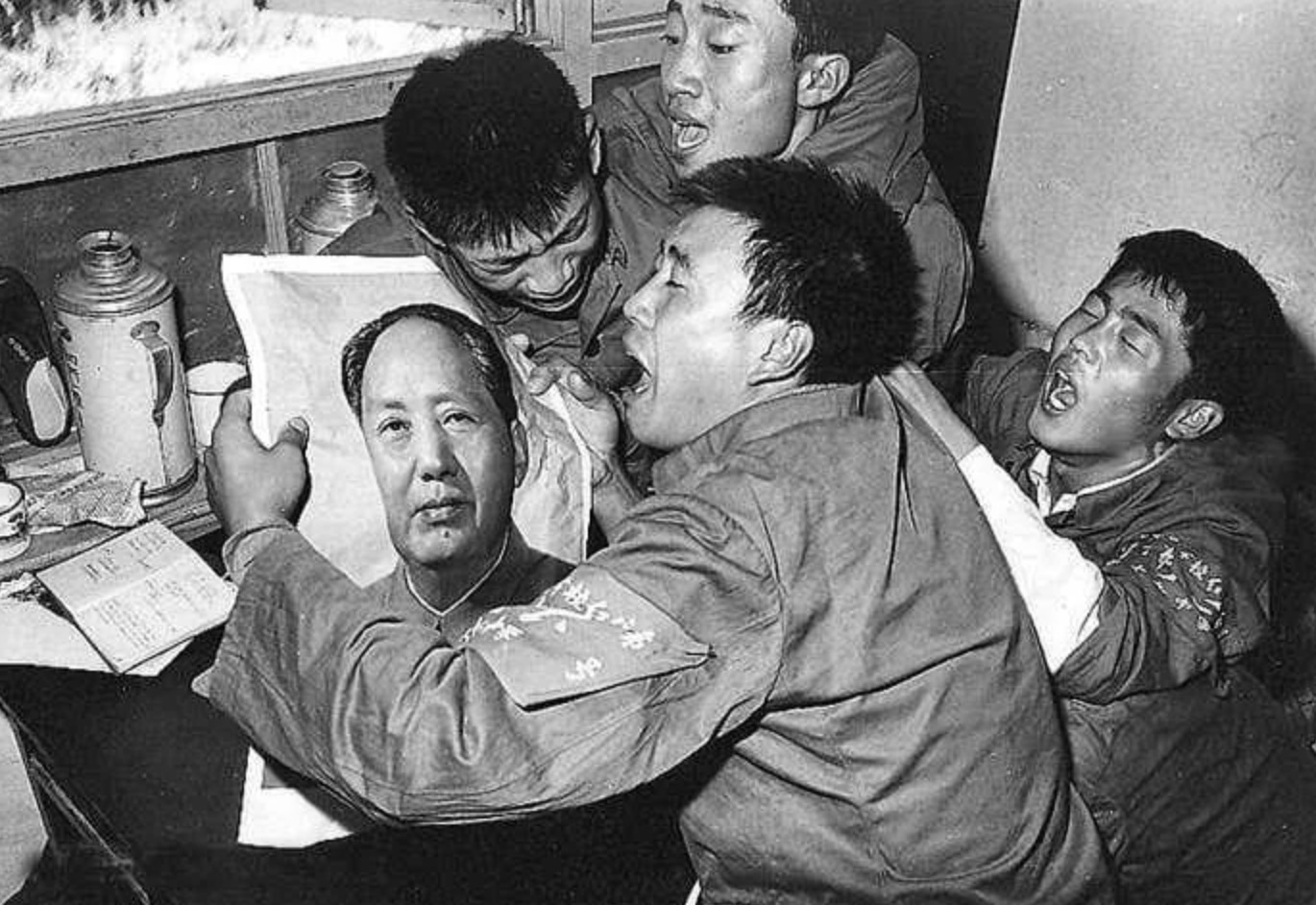

La risposta di Mao a questa marginalizzazione fu la "Rivoluzione Culturale" (1966-1976), un periodo di caos e violenza che mirava a eliminare i "quattro vecchi": vecchie idee, cultura, abitudini e usanze. Tuttavia, dietro la retorica rivoluzionaria si nascondeva un calcolo politico preciso: riconquistare il potere eliminando i suoi rivali all'interno del partito e mobilitando direttamente le masse giovanili contro l'apparato burocratico che lo aveva marginalizzato.

La Rivoluzione Culturale fu lanciata ufficialmente nel maggio 1966 con la pubblicazione del "Comunicato del 16 maggio", un documento che denunciava la presenza di "rappresentanti della borghesia" all'interno del Partito Comunista. Lin Biao, ministro della Difesa e fedele alleato di Mao, giocò un ruolo cruciale nella preparazione ideologica del movimento, promuovendo il culto della personalità di Mao attraverso la diffusione del "Libretto rosso" e la militarizzazione dell'educazione politica.

- Il regno del terrore delle Guardie Rosse

Le Guardie Rosse, composte da oltre 30 milioni di studenti fanatici, scatenarono una campagna di persecuzione contro intellettuali, dirigenti di partito e chiunque fosse considerato un nemico della rivoluzione. Questi giovani, per lo più studenti delle scuole medie superiori e delle università, furono organizzati in unità paramilitari che operavano con una violenza e una brutalità senza precedenti. Armati del Libretto rosso di Mao e di una feroce determinazione ideologica, le Guardie Rosse si consideravano i guardiani della purezza rivoluzionaria.

La violenza delle Guardie Rosse non si limitò agli obiettivi politici, ma si estese sistematicamente alla distruzione del patrimonio culturale cinese. Templi antichi, opere d'arte, libri storici e manoscritti furono distrutti in nome della lotta contro i "quattro vecchi". La Città Proibita di Pechino fu salvata solo grazie all'intervento diretto del primo ministro Zhou Enlai, che fece presidiare l'area dall'esercito. Migliaia di intellettuali, artisti e scrittori furono umiliati pubblicamente, torturati e spesso uccisi durante le cosiddette "sessioni di lotta".

Il sistema educativo collassò completamente, con scuole e università chiuse per anni. Un'intera generazione di giovani cinesi, conosciuta come la "generazione perduta", fu privata dell'educazione formale e indottrinata esclusivamente con la propaganda rivoluzionaria. I programmi di studio furono sostituiti da sessioni di studio del pensiero di Mao, mentre i docenti furono sottoposti a umiliazioni pubbliche e rieducazione forzata.

- Le conseguenze a lungo termine

La Rivoluzione Culturale causò circa mezzo milione di morti e l'epurazione di 3 milioni di dirigenti di partito, paralizzando di fatto il paese per un decennio. Tuttavia, le conseguenze del movimento andarono ben oltre le statistiche sulla mortalità. Il tessuto sociale cinese fu lacerato da divisioni e tradimenti che si perpetuarono per generazioni. Famiglie furono distrutte dalla delazione reciproca, amicizie furono spezzate dalle lotte politiche, e la fiducia nelle istituzioni fu irrimediabilmente compromessa.

L'economia cinese, già provata dal disastro del Grande Balzo, subì un ulteriore colpo devastante. La produzione industriale crollò, i trasporti furono paralizzati dagli scontri tra fazioni rivali di Guardie Rosse, e l'innovazione tecnologica si arrestò completamente. Solo l'intervento dell'esercito, guidato da Zhou Enlai, riuscì a mantenere un minimo di funzionalità nelle infrastrutture essenziali e nei settori strategici come la difesa nucleare.

La morte di Mao nel 1976 e l'arresto della "Banda dei Quattro" (guidata dalla moglie di Mao, Jiang Qing) segnarono la fine ufficiale della Rivoluzione Culturale, ma le sue cicatrici rimasero profondamente impresse nella società cinese. Il ritorno al potere di Deng Xiaoping nel 1978 e l'avvio delle riforme economiche rappresentarono non solo un cambiamento di politica, ma anche un rifiuto definitivo dell'eredità ideologica maoista e un'apertura verso un modello di sviluppo più pragmatico e orientato ai risultati.

3. Le riforme di Deng Xiaoping e l'apertura economica

La morte di Mao Zedong nel settembre 1976 segnò la fine di un'era caratterizzata da esperimenti sociali radicali e da una profonda instabilità politica. Il paese si trovava in una situazione di grave crisi economica e sociale dopo i disastri della Rivoluzione Culturale (1966-1976), che aveva causato milioni di morti e paralizzato il sistema educativo e produttivo cinese. In questo contesto di transizione, emerse la figura di Deng Xiaoping, che dopo essere stato epurato due volte durante il regime maoista, riuscì a consolidare il proprio potere nel dicembre 1978.

L'ascesa di Deng rappresentò una svolta epocale per la Cina. Veterano della Lunga Marcia e leader pragmatico, Deng aveva sperimentato personalmente le persecuzioni durante la Rivoluzione Culturale, quando era stato costretto ai lavori forzati e sua famiglia era stata umiliata pubblicamente. Questa esperienza personale contribuì a forgiare la sua visione di un paese che doveva prioritariamente concentrarsi sullo sviluppo economico piuttosto che sulla purezza ideologica.

Il nuovo leader avviò immediatamente un processo di de-maoizzazione sistematica, pur mantenendo formalmente il rispetto per la figura del Grande Timoniere. Questa strategia politica gli permise di smantellare gradualmente l'eredità maoista senza provocare fratture insurmontabili all'interno del Partito Comunista Cinese. Le riforme che seguirono avrebbero trasformato radicalmente il paese nelle decadi successive, facendo della Cina una superpotenza economica mondiale.

- Le riforme agricole e la rivoluzione nelle campagne

Le riforme di Deng si articolarono su diversi fronti strategici, iniziando proprio dal settore agricolo, che rappresentava il cuore dell'economia cinese. In agricoltura, le Comuni popolari, istituite durante il Grande Balzo in Avanti del 1958, furono progressivamente abolite tra il 1978 e il 1984 e sostituite da un sistema di responsabilità familiare che reintroduceva di fatto la proprietà privata della terra.

Questa riforma fu rivoluzionaria per un paese dove il 60% degli 1,4 miliardi di abitanti viveva ancora nelle campagne e dipendeva dall'agricoltura per la sopravvivenza. Il nuovo sistema, noto come "Sistema di Responsabilità Familiare" (jiating lianchan chengbao zeren zhi), permetteva alle famiglie contadine di ottenere contratti di utilizzo della terra per periodi prolungati, tipicamente 15-30 anni, con possibilità di rinnovo.

I contadini poterono finalmente vendere liberamente i propri prodotti sul mercato dopo aver consegnato allo Stato una quota prestabilita, mantenendo per sé tutti i ricavi aggiuntivi. Questo incentivo alla produttività ebbe effetti straordinari: la produzione agricola aumentò del 61% tra il 1978 e il 1984, mentre il reddito rurale pro capite crebbe del 166% nello stesso periodo. La riforma agricola non solo migliorò le condizioni di vita di centinaia di milioni di contadini, ma liberò anche enormi quantità di manodopera che poté essere impiegata nell'industria manifatturiera nascente.

L'introduzione di mercati liberi per i prodotti agricoli comportò anche la rinascita delle tradizionali fiere rurali e dei mercati contadini, che erano stati soppressi durante l'era maoista. Questa liberalizzazione del commercio agricolo stimolò l'imprenditorialità rurale e pose le basi per lo sviluppo delle prime imprese private nel settore agroalimentare.

- La trasformazione industriale e l'economia socialista di mercato

Nel settore industriale, Deng introdusse il concetto rivoluzionario di "Economia socialista di mercato" (shehuizhuyi shichang jingji), una formula apparentemente contraddittoria che permetteva la coesistenza di meccanismi di mercato con il controllo statale sui settori strategici. Questa formulazione teorica, che inizialmente suscitò forti resistenze all'interno del Partito, rappresentava un compromesso geniale tra l'ideologia socialista e le necessità pratiche dello sviluppo economico.

Le imprese statali ottennero maggiore autonomia gestionale attraverso una serie di riforme graduali. Non dovettero più versare direttamente tutti i profitti allo Stato, limitandosi al pagamento delle imposte e mantenendo una parte degli utili per investimenti e incentivi ai lavoratori. Questo cambiamento incentivò l'efficienza produttiva e l'innovazione tecnologica, settori dove la Cina accusava un grave ritardo rispetto alle economie occidentali.

Parallelamente, fu permesso lo sviluppo di imprese private e collettive, inizialmente nelle aree rurali e successivamente anche nei centri urbani. Le Township and Village Enterprises (TVE), imprese a proprietà collettiva gestite dalle comunità locali, divennero un motore fondamentale della crescita economica cinese negli anni '80 e '90, assorbendo milioni di lavoratori rurali e producendo beni di consumo per il mercato interno ed estero.

La riforma del sistema bancario fu altrettanto significativa. Furono create banche commerciali specializzate per settori specifici, mentre la People's Bank of China assunse il ruolo di banca centrale. Questo nuovo sistema finanziario permise una migliore allocazione del credito e sostenne lo sviluppo delle imprese private e miste.

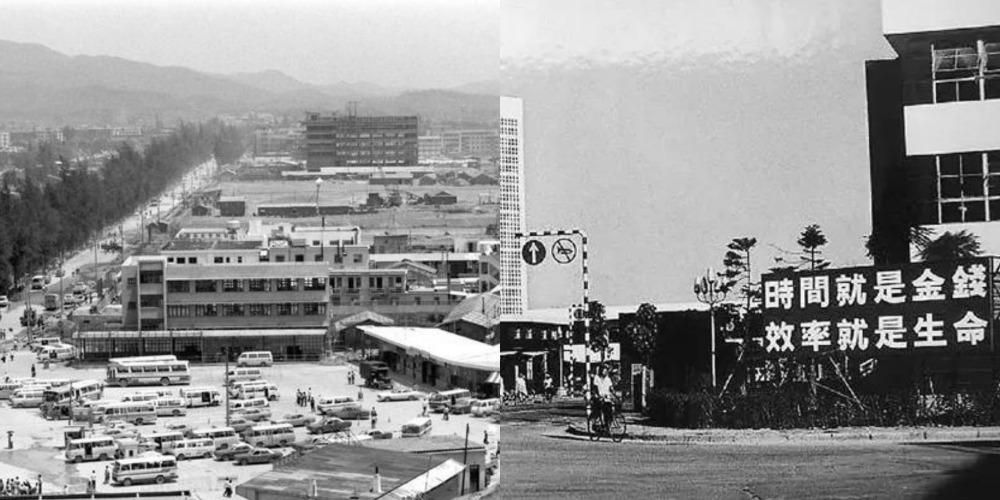

- Le Zone Economiche Speciali e l'apertura agli investimenti stranieri

Un elemento cruciale delle riforme fu la creazione delle Zone Economiche Speciali (ZES), aree sottratte alla stringente legislazione economica cinese e aperte agli investimenti stranieri. La prima ZES fu istituita a Shenzhen nel 1980, seguita da Zhuhai, Shantou e Xiamen. Queste zone rappresentavano veri e propri laboratori di capitalismo all'interno del sistema socialista cinese.

La ZES di Shenzhen, nel Guangdong, divenne il simbolo più eloquente di questo nuovo approccio. In meno di quarant'anni, si trasformò da piccolo villaggio di pescatori con 30.000 abitanti in una megalopoli di oltre 12 milioni di persone, guadagnandosi il soprannome di "Silicon Valley cinese". Shenzhen ospita oggi giganti tecnologici come Huawei, Tencent, DJI e BYD, diventando un centro mondiale dell'innovazione tecnologica.

Queste zone sfruttarono quello che l'economista Alexander Gerschenkron definiva i "vantaggi dell'arretratezza": la possibilità di costruire infrastrutture moderne e sistemi produttivi avanzati senza essere condizionati da sistemi obsoleti. Le ZES attirarono investimenti stranieri massivi, facilitarono il trasferimento di tecnologie avanzate e crearono milioni di posti di lavoro.

Il successo delle prime ZES portò alla creazione di numerose altre zone speciali in tutto il paese, incluse le zone di sviluppo economico e tecnologico, i parchi industriali high-tech e le zone di libero scambio. Questo modello di sviluppo "a macchia di leopardo" permise alla Cina di sperimentare riforme economiche radicali senza compromettere la stabilità politica dell'intero paese.

- I limiti politici delle riforme e Tienanmen

Tuttavia, le riforme di Deng mantennero un limite invalicabile che avrebbe caratterizzato l'intero processo di modernizzazione cinese: dovevano svolgersi esclusivamente all'interno del sistema monopartitico, senza aperture verso un costituzionalismo di tipo occidentale o verso una democratizzazione del sistema politico.

Questo principio fu drammaticamente ribadito durante i fatti di Piazza Tienanmen del 4 giugno 1989, quando l'esercito represse nel sangue le proteste studentesche che chiedevano maggiore democrazia, trasparenza e lotta alla corruzione. L'evento, che causò tra i 200 e i 1.000 morti secondo le stime più accreditate, rappresentò un momento di svolta che consolidò il modello cinese di sviluppo economico senza liberalizzazione politica.

La repressione di Tienanmen non fermò le riforme economiche, ma chiarì definitivamente i limiti entro cui queste dovevano muoversi. Deng aveva teorizzato che la Cina doveva concentrarsi sullo sviluppo economico mantenendo la stabilità politica, riassumendo questa filosofia nella famosa espressione "non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che acchiappi i topi".

- L'eredità duratura delle riforme

Le riforme di Deng Xiaoping trasformarono la Cina da economia pianificata arretrata in potenza economica mondiale, creando le basi per quello che oggi è il secondo PIL mondiale. Il successo di queste riforme influenzò profondamente non solo l'economia cinese, ma anche l'equilibrio geopolitico globale, dimostrando che era possibile perseguire lo sviluppo economico senza necessariamente adottare un sistema politico democratico di tipo occidentale.

L'approccio graduale e pragmatico di Deng, spesso definito "attraversare il fiume tastando le pietre", divenne un modello per molti paesi in via di sviluppo e stabilì i principi fondamentali che guidano ancora oggi la politica economica cinese. La sua eredità continua a influenzare le scelte strategiche della leadership cinese contemporanea, dal presidente Xi Jinping in poi.

4. L'integrazione nel sistema economico globale

L'ammissione della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 rappresentò la vera svolta definitiva per lo sviluppo economico del paese. Questo evento segnò l'inizio dell'integrazione cinese nel sistema economico globale, con conseguenze trasformative sia per la Cina che per l'economia mondiale. Il processo di adesione al WTO era stato lungo e complesso, richiedendo alla Cina di adeguare le proprie normative commerciali agli standard internazionali e di aprire progressivamente i propri mercati alla concorrenza estera.

L'ingresso nel WTO non rappresentava solo un riconoscimento formale dello status economico cinese, ma costituiva anche una garanzia per gli investitori stranieri che le regole del gioco commerciale sarebbero state rispettate secondo parametri internazionali. Questo fattore di credibilità internazionale si rivelò cruciale per attrarre i massicci flussi di investimenti che caratterizzarono il decennio successivo.

- Il boom economico: numeri e trasformazioni

I dati del periodo 2001-2018 testimoniano l'eccezionale dinamismo dell'economia cinese. Il PIL cinese quasi raddoppiò tra il 2001 e il 2006, raggiungendo un aumento record dell'11% nel 2007. Questo tasso di crescita, sostenuto per diversi anni consecutivi, rappresentava un fenomeno senza precedenti nella storia economica moderna per un'economia di tali dimensioni. Il reddito medio annuo di un cinese passò da 1.000 dollari nel 2001 a 2.000 dollari nel 2006, mentre la Cina divenne rapidamente il terzo paese esportatore mondiale, superando successivamente Stati Uniti e Germania.

La crescita economica cinese si concentrò inizialmente nelle zone costiere orientali, dove si svilupparono i principali centri industriali ed esportatori. Città come Shenzhen, Guangzhou e Shanghai divennero simboli del miracolo economico cinese, trasformandosi da piccoli centri urbani a metropoli di milioni di abitanti nel giro di pochi decenni. Questo sviluppo geograficamente concentrato creò anche significative disparità regionali, con le province interne che rimasero più arretrate rispetto alle dinamiche aree costiere.

- L'afflusso di capitali stranieri e la modernizzazione industriale

Gli investimenti diretti esteri crebbero da 40 miliardi di dollari nel 2001 a 70 miliardi nel 2006, attratti dal basso costo del lavoro, dall'assenza di vincoli sindacali e ambientali, e dalla possibilità di accedere a un mercato potenziale di oltre un miliardo di consumatori. Questo flusso di capitali e tecnologie occidentali accelerò la modernizzazione dell'industria cinese e favorì la nascita di nuove imprese locali.

Le multinazionali occidentali non si limitarono a delocalizzare la produzione in Cina, ma investirono massicciamente in impianti produttivi, centri di ricerca e sviluppo, e reti distributive. Questo trasferimento tecnologico ebbe un effetto moltiplicatore sull'economia cinese, consentendo alle aziende locali di acquisire rapidamente competenze avanzate e di sviluppare capacità innovative autonome. Il governo cinese, dal canto suo, incentivò questo processo attraverso politiche fiscali favorevoli e la creazione di zone economiche speciali con regimi normativi semplificati.

Parallelamente, si assistette alla nascita di un sistema finanziario più sofisticato, con lo sviluppo di mercati azionari, l'espansione del settore bancario e l'emergere di nuovi strumenti finanziari. Le borse di Shanghai e Shenzhen divennero sempre più importanti a livello globale, attraendo capitali da tutto il mondo e offrendo alle aziende cinesi nuove opportunità di finanziamento.

- La "fabbrica del mondo" e i suoi effetti globali

Il fenomeno della delocalizzazione industriale trasformò la Cina nella "fabbrica del mondo", ma ebbe effetti ambivalenti per le economie occidentali. Se da un lato le aziende europee e americane speravano di conquistare il mercato cinese, dall'altro si trovarono a competere con la dirompente capacità produttiva cinese sui mercati globali. Questa competizione si intensificò progressivamente, passando inizialmente dai settori a bassa intensità tecnologica come il tessile e l'abbigliamento, fino a estendersi a comparti più sofisticati come l'elettronica, l'automotive e le telecomunicazioni.

La strategia cinese di combinare bassi costi di produzione con investimenti massicci in infrastrutture e formazione della forza lavoro si rivelò vincente. Il paese riuscì a scalare rapidamente la catena del valore, passando dall'essere un semplice assemblatore di prodotti progettati altrove a sviluppare proprie capacità di ricerca e sviluppo. Questo processo fu accompagnato da una politica industriale attiva, che identificò settori strategici e concentrò risorse per sviluppare campioni nazionali in grado di competere sui mercati internazionali.

- L'accumulo di riserve valutarie e il nuovo ruolo geopolitico

Le riserve di valuta estera cinesi, grazie al surplus commerciale, passarono da 5,8 miliardi di dollari nel 1980 a 3.070 miliardi nel 2018, rendendo la Cina uno dei principali creditori mondiali. Questo accumulo straordinario di riserve valutarie conferì alla Cina un nuovo peso geopolitico, trasformandola da paese debitore a principale finanziatore del debito pubblico americano e di numerosi progetti infrastrutturali in tutto il mondo.

L'enorme liquidità cinese venne utilizzata non solo per stabilizzare la propria economia, ma anche per proiettare influenza internazionale attraverso iniziative come la Belt and Road Initiative (Nuova Via della Seta), che prevede investimenti infrastrutturali per trilioni di dollari in Asia, Africa ed Europa. Questo nuovo ruolo di creditore globale pose la Cina in una posizione di forza nelle relazioni internazionali, creando al contempo nuove forme di interdipendenza economica con i paesi beneficiari degli investimenti cinesi.

- La trasformazione del sistema economico interno

Nel 2007, il Congresso Nazionale del Popolo votò una legge che eliminava gli ultimi vincoli alla proprietà privata, sancendo definitivamente la trasformazione del sistema economico cinese. Questa riforma giuridica rappresentò il culmine di un processo di liberalizzazione economica iniziato alla fine degli anni '70 con le riforme di Deng Xiaoping. La legge sulla proprietà privata non solo legittimò formalmente l'economia di mercato cinese, ma creò anche le condizioni per lo sviluppo di un robusto settore privato e per l'emergere di una classe imprenditoriale dinamica.

Contemporaneamente, il governo cinese mantenne il controllo di settori strategici attraverso le grandi imprese statali, creando un modello economico ibrido che combinava elementi di mercato con pianificazione statale. Questo "socialismo di mercato con caratteristiche cinesi" si dimostrò efficace nel mantenere la stabilità sociale mentre si perseguivano obiettivi di crescita economica ambiziosi.

Nel 2010, la Cina superò il Giappone diventando la seconda economia mondiale, posizione che mantiene tuttora. Questo sorpasso simbolico segnò l'emergere della Cina come nuova potenza economica globale, modificando gli equilibri geopolitici in Asia e nel mondo. Il superamento del Giappone non fu solo una questione di dimensioni economiche, ma rappresentò anche un cambiamento qualitativo nel ruolo della Cina nell'economia mondiale, da paese manifatturiero a basso costo a economia sempre più sofisticata e innovativa.

Tuttavia, questa rapida ascesa ha anche generato nuove sfide e tensioni. La crescente competizione con gli Stati Uniti per il primato tecnologico ed economico ha portato a una guerra commerciale che ha caratterizzato la fine degli anni 2010. Allo stesso tempo, l'inquinamento ambientale e le crescenti disuguaglianze sociali hanno posto nuove sfide interne che il governo cinese si trova ad affrontare mentre cerca di mantenere i tassi di crescita economica e la stabilità sociale.

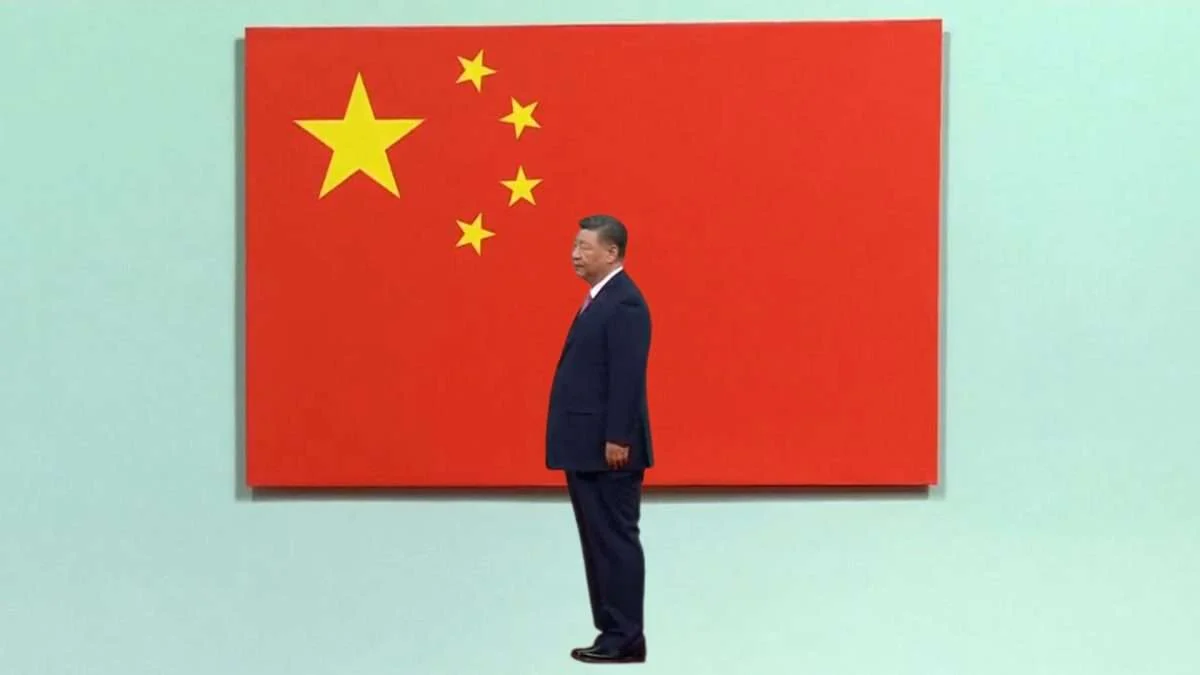

5. La Cina di Xi Jinping e la sfida tecnologica globale

L'ascesa di Xi Jinping alla leadership del Partito Comunista Cinese nel 2012 ha segnato l'inizio di una nuova fase nella strategia di sviluppo cinese, caratterizzata da una maggiore assertività geopolitica e da un focus sulla supremazia tecnologica. Questa transizione rappresenta un momento cruciale nella storia contemporanea della Cina, dove il nuovo leader ha saputo consolidare il potere in modo più deciso rispetto ai suoi predecessori, concentrando nelle sue mani un controllo senza precedenti dalla morte di Mao Zedong.

Il piano "Made in China 2025", lanciato nel 2015, rappresenta il manifesto di questa transizione verso un'economia ad alta tecnologia. Questo ambizioso programma decennale non è semplicemente un piano economico, ma una vera e propria strategia di sicurezza nazionale che mira a ridurre la dipendenza tecnologica dall'Occidente. Il piano identifica dieci settori chiave dove la Cina intende diventare leader mondiale: tecnologie dell'informazione avanzate, robotica automatizzata, aviazione aerospaziale, apparecchiature marine e navali di alta tecnologia, ferrovie moderne, veicoli a energie alternative, apparecchiature elettriche, materiali agricoli, biomedicina e dispositivi medici high-tech, e nuovi materiali.

- La trasformazione dell'economia cinese

La strategia di Xi Jinping mira a trasformare la Cina da produttore di beni a basso valore aggiunto a leader globale nei settori dell'innovazione tecnologica, della robotica, dell'intelligenza artificiale e delle biotecnologie. Questo cambiamento riflette la necessità di superare il modello di crescita basato su industrie altamente inquinanti e ad alto consumo energetico, puntando invece su un'economia digitalizzata e sostenibile.

La transizione non è stata priva di sfide. Il modello precedente, basato sulla produzione manifatturiera a basso costo e sull'esportazione, aveva permesso alla Cina di diventare "la fabbrica del mondo" ma aveva anche creato una dipendenza eccessiva dalle esportazioni e un sistema economico vulnerabile alle fluttuazioni della domanda globale. La leadership cinese ha compreso che per mantenere la crescita economica e garantire la stabilità sociale, era necessario un salto qualitativo verso settori ad alto valore aggiunto.

Questo processo di trasformazione è stato accelerato dalla crisi finanziaria globale del 2008, che ha dimostrato la vulnerabilità del modello export-led. Da allora, la Cina ha investito massicciamente in ricerca e sviluppo, aumentando la spesa in R&D dal 1,4% del PIL nel 2007 al 2,4% nel 2020, con l'obiettivo di raggiungere il 2,5% entro il 2025.

- I successi tecnologici della Cina

I risultati di questa strategia sono già evidenti in diversi settori. La Cina è diventata leader mondiale nelle apparecchiature per le telecomunicazioni 5G, nei droni commerciali, nei dispositivi internet, nei pagamenti mobili, nelle celle solari e nelle città intelligenti. Nell'intelligenza artificiale, settore considerato strategico per la competizione globale, la Cina si posiziona come uno dei principali competitor degli Stati Uniti.

Nel settore delle telecomunicazioni, aziende come Huawei e ZTE sono diventate leader globali, controllando circa il 40% del mercato mondiale delle infrastrutture 5G. Questo successo ha generato preoccupazioni geopolitiche, portando diversi paesi occidentali a limitare o vietare l'uso di tecnologie cinesi nelle loro reti di telecomunicazione per ragioni di sicurezza nazionale.

Il settore dei droni rappresenta un altro esempio di eccellenza cinese. DJI, l'azienda cinese leader nel settore, controlla circa il 70% del mercato mondiale dei droni commerciali, dimostrando come la Cina sia riuscita a passare dall'imitazione all'innovazione in settori tecnologici avanzati.

Nel campo dell'energia rinnovabile, la Cina ha raggiunto una posizione dominante nella produzione di pannelli solari, controllando circa l'80% della produzione mondiale. Questo successo è il risultato di investimenti massicci e di una strategia industriale coordinata che ha permesso di ridurre drasticamente i costi di produzione.

- Il vantaggio competitivo cinese

Il vantaggio competitivo cinese si basa su diversi fattori strutturali. Con 800 milioni di utenti internet su una popolazione di 1,4 miliardi, la Cina dispone del più grande bacino di dati al mondo, risorsa fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questa enorme base di dati, combinata con una regolamentazione sulla privacy meno stringente rispetto ai paesi occidentali, ha permesso alle aziende cinesi di sviluppare algoritmi di machine learning più sofisticati e di testare applicazioni su larga scala.

La capacità di investimento statale rimane impressionante: recentemente è stato costituito un fondo di 138 miliardi di dollari per la robotica e l'AI, e si stima che entro il 2030 la Cina possa diventare la nazione leader in questi settori, superando anche gli Stati Uniti. Questo approccio dirigista permette alla Cina di concentrare risorse massive su obiettivi strategici, qualcosa che le economie di mercato occidentali trovano difficile replicare.

Il sistema educativo cinese rappresenta un altro pilastro del vantaggio competitivo. Ogni anno, la Cina produce circa 4,7 milioni di laureati STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), un numero superiore a quello di Stati Uniti e Europa messi insieme. Questo capitale umano altamente qualificato costituisce la base per l'innovazione tecnologica futura.

L'ecosistema dell'innovazione cinese è caratterizzato da una stretta collaborazione tra governo, università e imprese. I distretti tecnologici come Zhongguancun a Pechino e Shenzhen sono diventati centri di innovazione di livello mondiale, paragonabili alla Silicon Valley per densità di startup e investimenti in ricerca e sviluppo.

- Le sfide interne

Tuttavia, questo successo presenta anche sfide significative. Sul piano interno, persistono gravi disuguaglianze territoriali e sociali, con un divario crescente tra le aree urbane costiere e le regioni rurali interne. Il coefficiente di Gini della Cina, che misura la disuguaglianza di reddito, è aumentato da 0,3 negli anni '80 a circa 0,47 oggi, un livello superiore a quello di molti paesi sviluppati.

Le megalopoli costiere come Shanghai, Shenzhen e Pechino sono diventate centri di innovazione tecnologica comparabili alle principali città globali, ma ampie aree dell'entroterra rimangono indietro. Questo divario digitale rappresenta una sfida per la coesione sociale e per la legittimità del regime. Il governo ha lanciato iniziative come la "Strategia di Rivitalizzazione Rurale" per affrontare questi squilibri, ma i risultati sono ancora limitati.

L'invecchiamento della popolazione rappresenta un'altra sfida cruciale. La Cina sta affrontando una transizione demografica accelerata, con la popolazione in età lavorativa che ha iniziato a diminuire nel 2012. Questo trend demografico potrebbe minacciare la sostenibilità del modello di crescita cinese e la competitività del paese nei settori ad alta intensità di manodopera.

- Le sfide ambientali

Sul piano ambientale, decenni di crescita accelerata hanno causato inquinamento atmosferico e degrado ecologico di proporzioni drammatiche. Sedici delle venti città più inquinate del mondo si trovano in Cina, e l'inquinamento atmosferico causa circa 1,6 milioni di morti premature all'anno nel paese. Questo ha generato crescenti proteste sociali e ha costretto il governo ad adottare misure drastiche per migliorare la qualità dell'aria.

La Cina è diventata il maggior produttore mondiale di gas serra, generando circa il 28% delle emissioni globali di CO2. Tuttavia, il paese ha anche assunto impegni ambiziosi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, un obiettivo che richiederà una trasformazione radicale del sistema energetico ed economico.

Il governo cinese ha lanciato il più grande programma di investimenti in energie rinnovabili della storia, con l'obiettivo di raggiungere 1.200 GW di capacità installata di energia solare ed eolica entro il 2030. Questo sforzo rappresenta sia un'opportunità economica che una necessità ambientale, ma richiede investimenti enormi e una coordinazione senza precedenti tra diversi livelli di governo.

- Le tensioni geopolitiche

Sul piano geopolitico, l'ascesa cinese ha innescato quella che molti analisti definiscono una nuova "guerra fredda" con gli Stati Uniti, combattuta principalmente sul fronte della supremazia tecnologica. La competizione sino-americana si è intensificata sotto l'amministrazione Trump e continua sotto quella Biden, con misure protezionistiche, sanzioni tecnologiche e controlli sulle esportazioni che mirano a limitare l'accesso cinese alle tecnologie avanzate.

La guerra commerciale iniziata nel 2018 ha colpito duramente l'economia cinese, con dazi che hanno raggiunto il 25% su beni per un valore di 250 miliardi di dollari. Anche se un accordo commerciale parziale è stato raggiunto nel 2020, le tensioni strutturali persistono e si sono estese a nuovi settori come i semiconduttori, la biotecnologia e l'intelligenza artificiale.

Gli Stati Uniti hanno adottato una strategia di "disaccoppiamento selettivo" (selective decoupling) che mira a ridurre la dipendenza dalla Cina nei settori tecnologici strategici. Questo include controlli sulle esportazioni di semiconduttori avanzati, restrizioni sugli investimenti cinesi in tecnologie sensibili e pressioni sui paesi alleati per escludere le aziende cinesi dalle reti 5G.

La Cina ha risposto con la strategia della "doppia circolazione", che enfatizza lo sviluppo del mercato interno e la riduzione della dipendenza dalle esportazioni. Questa strategia include massicci investimenti in ricerca e sviluppo domestici, programmi per ridurre la dipendenza dalle tecnologie straniere e sforzi per sviluppare catene di approvvigionamento alternative.

- L'evoluzione economica recente

La crescita economica cinese ha mostrato segni di rallentamento negli ultimi anni, passando dai tassi a doppia cifra del periodo 2001-2010 al 5% circa del 2024. Questo rallentamento riflette sia fattori interni (invecchiamento della popolazione, saturazione di alcuni settori) sia esterni (tensioni commerciali con gli Stati Uniti, impatto della pandemia COVID-19). Tuttavia, anche a questi tassi più moderati, la Cina continua a essere una delle economie a più rapida crescita al mondo.

Il rallentamento economico ha portato a nuove sfide per la leadership cinese. Il debito totale del paese ha raggiunto circa il 280% del PIL, livelli preoccupanti che richiedono un delicato equilibrio tra crescita e stabilità finanziaria. Il settore immobiliare, che rappresenta circa il 25% del PIL cinese, ha attraversato una crisi significativa con il fallimento di giganti come Evergrande, richiedendo interventi governativi per prevenire un collasso sistemico.

La pandemia COVID-19 ha rappresentato sia una sfida che un'opportunità per la Cina. Da un lato, ha testato la resilienza del sistema economico e sociale cinese; dall'altro, ha accelerato la digitalizzazione dell'economia e rafforzato la posizione competitiva della Cina nei settori tecnologici emergenti. La risposta cinese alla pandemia, caratterizzata da lockdown severi e controllo digitale, ha dimostrato sia l'efficacia del sistema autoritario nella gestione delle crisi che i costi sociali ed economici di tale approccio.

- Le innovazioni nel settore finanziario

Un aspetto spesso sottovalutato della trasformazione cinese è la rivoluzione nei servizi finanziari digitali. Piattaforme come Alipay e WeChat Pay hanno trasformato radicalmente il modo in cui i cinesi effettuano pagamenti, creando un ecosistema finanziario digitale che è diventato modello per molti paesi in via di sviluppo. Nel 2020, il volume delle transazioni mobile in Cina ha raggiunto i 347 trilioni di yuan (circa 53 trilioni di dollari), rappresentando circa il 98% di tutti i pagamenti mobili a livello mondiale.

Il governo cinese sta inoltre sviluppando una valuta digitale della banca centrale (CBDC), lo yuan digitale, che potrebbe ridefinire il sistema monetario globale. Questo progetto pilota, già testato in diverse città, rappresenta il tentativo più avanzato al mondo di creare una valuta digitale sovrana e potrebbe sfidare il dominio del dollaro americano nel sistema finanziario internazionale.

- Il modello cinese e le sue implicazioni globali

Il modello cinese rappresenta un caso unico nella storia economica moderna: una combinazione di capitalismo di mercato e controllo statale autoritario che ha dimostrato di poter generare crescita economica sostenuta senza democratizzazione politica. Questo successo sfida le teorie economiche convenzionali e pone interrogativi fondamentali sul futuro dell'ordine economico globale.

Il "capitalismo autoritario" cinese ha dimostrato di essere particolarmente efficace nella mobilitazione di risorse per obiettivi strategici a lungo termine. La capacità del governo di pianificare e implementare strategie decennali, come "Made in China 2025" o l'iniziativa "Belt and Road", rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ai sistemi democratici occidentali, spesso caratterizzati da cicli elettorali brevi e politiche discontinue.

Tuttavia, questo modello presenta anche vulnerabilità strutturali. La mancanza di feedback democratici può portare a errori sistemici e a distorsioni nell'allocazione delle risorse. La crescita della corruzione, nonostante le campagne anti-corruzione di Xi Jinping, rappresenta un costo nascosto del sistema autoritario. Inoltre, la repressione del dissenso può soffocare l'innovazione e la creatività, elementi essenziali per l'economia della conoscenza.

L'iniziativa "Belt and Road" (BRI), lanciata nel 2013, rappresenta la proiezione globale del modello di sviluppo cinese. Con investimenti stimati in oltre 1.000 miliardi di dollari, la BRI mira a connettere l'Asia, l'Europa e l'Africa attraverso una rete di infrastrutture di trasporto, energia e telecomunicazioni. Questo progetto ambizioso ha l'obiettivo di creare nuovi mercati per i prodotti cinesi, assicurare l'accesso alle materie prime e proiettare l'influenza politica cinese su scala globale.

La BRI ha avuto successi significativi, con oltre 140 paesi che hanno aderito all'iniziativa. Tuttavia, ha anche generato critiche per la "diplomazia del debito", con alcuni paesi che si sono trovati in difficoltà nel ripagare i prestiti cinesi per progetti infrastrutturali. Casi come quello del porto di Hambantota in Sri Lanka, ceduto alla Cina per 99 anni in cambio della cancellazione del debito, hanno alimentato timori di neo-colonialismo cinese.

- Prospettive future e sfide

La capacità della Cina di mantenere questo equilibrio tra sviluppo economico e controllo politico determinerà in larga misura l'evoluzione del sistema internazionale nei prossimi decenni. Il successo della strategia di Xi Jinping dipenderà dalla capacità di affrontare le sfide interne ed esterne che il paese si trova ad affrontare.

Sul piano interno, la Cina dovrà gestire la transizione demografica, ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, e affrontare le sfide ambientali. Sul piano esterno, dovrà navigare le crescenti tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti e i loro alleati, mantenendo al contempo l'accesso ai mercati e alle tecnologie globali.

L'evoluzione del modello cinese avrà implicazioni profonde per l'ordine mondiale. Se la Cina riuscirà a mantenere la sua traiettoria di crescita e innovazione, potrebbe offrire un modello alternativo di sviluppo per altri paesi in via di sviluppo, sfidando l'egemonia del modello democratico-liberale occidentale. Al contrario, se il modello cinese dovesse mostrare segni di crisi o stagnazione, potrebbe rafforzare la resilienza del sistema internazionale basato sui principi democratici e di mercato.

In conclusione, la Cina di Xi Jinping rappresenta uno dei principali fattori di cambiamento dell'ordine mondiale contemporaneo. La sua capacità di coniugare crescita economica, innovazione tecnologica e controllo autoritario continuerà a influenzare non solo lo sviluppo interno del paese, ma anche le dinamiche geopolitiche globali per i decenni a venire. Il mondo osserva con attenzione questo esperimento storico, consapevole che il suo esito determinerà in larga misura il futuro dell'umanità nel XXI secolo.