Piana di Campaldino, Toscana, la mattina di sabato 11 giugno 1289, giorno di San Barnaba: due eserciti stanno per scontrarsi.

Sono l’armata della coalizione capeggiata da Firenze e le milizie di Arezzo.

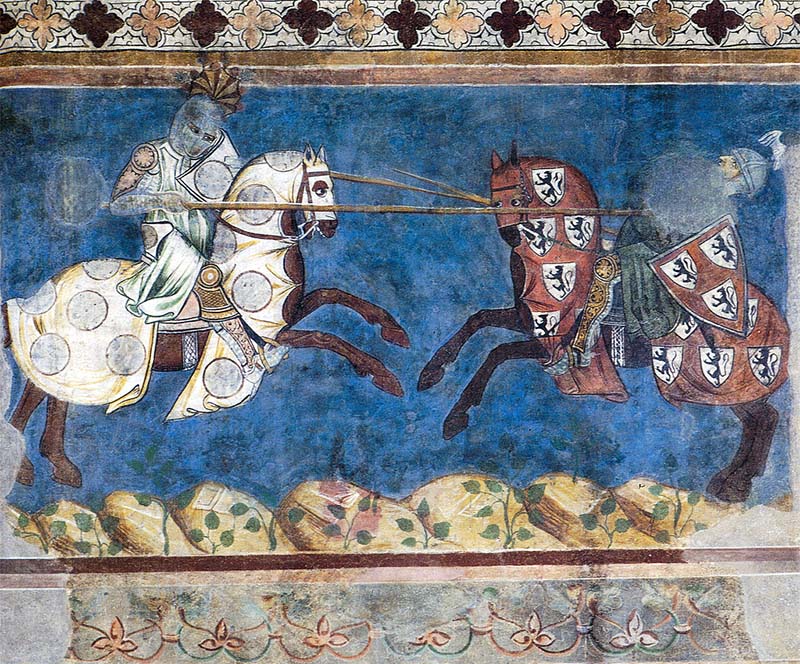

Il colpo d’occhio è impressionante: due lunghi muri di scudi si fronteggiano, colorando la campagna con le loro vivaci insegne dipinte di fresco. Dietro i fanti, centinaia di cavalieri si preparano alla carica, tenendo a briglia gli inquieti destrieri.

Tra le file della cavalleria fiorentina, protetto da una pesante cotta di maglia, c’è anche un 24enne alle prime armi di nome Dante Alighieri.

Come quel giovane sarà destinato a rivoluzionare la letteratura italiana, così l’esito della sanguinosa battaglia che sta per consumarsi avrà conseguenze decisive, sancendo il lungo predominio fiorentino sulle città toscane e marcando una tappa fondamentale nella storia del Medioevo italiano.

La lotta tra Guelfi, favorevoli al Papato, e Ghibellini, schierati con l’imperatore, visse a Campaldino un episodio decisivo: Firenze, vincendo contro Arezzo, conquistò il predominio sulla Toscana e si impose fra i centri di potere dell’Italia medievale, mentre il ruolo della rivale veniva per sempre ridimensionato.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla storica battaglia di Campaldino!

1. Origini della rivalità

La resa dei conti tra Firenze a Arezzo affondava le proprie radici nell’annoso conflitto tra guelfi e ghibellini, che per tutto il Duecento dilaniò la Penisola coinvolgendo gran parte dei comuni del Centro e del Nord Italia.

Le origini di tale rivalità erano in realtà più antiche, nate in Germania.

Dopo la morte senza eredi dell’imperatore Enrico V (1125), si era scatenata una lotta senza quartiere per la successione al trono del Sacro Romano Impero.

A contendersi la corona erano due nobili casate: gli Hohenstaufen, duchi di Svevia e signori di Waibling (da cui deriverà in seguito il termine “ghibellini”), e i Welfen (o appunto “guelfi”), duchi di Baviera.

Ben presto, attorno ai due partiti si coagularono opposte visioni politiche: la casata dei Waibling professava il primato del potere imperiale sul mondo cristiano ed era contraria a qualsiasi ingerenza politica della Chiesa di Roma, mentre i Welfen si ponevano sotto la protezione dei pontefici e vedevano con favore un’intesa con questi ultimi per ottenere una legittimazione “morale” al loro potere.

Dopo alterne vicende, nel 1152, la situazione fu risolta con l’ascesa di Federico Barbarossa, imparentato con entrambe le famiglie, ma il duello tra seguaci del papa e dell’imperatore si era frattanto spostato in Italia.

Qui esplose in tutta la sua virulenza nel corso del regno di Federico II di Svevia, nipote del Barbarossa e acerrimo nemico del Papato.

Nella Penisola, lo scontro cominciò inoltre a rispecchiare i contrasti politici, economici e sociali tra i più importanti comuni dell’epoca, come Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo, Milano, Bologna, che cominciarono a dividersi tra un partito filopapale e uno filoimperiale.

Negli ultimi decenni del XIII secolo, in Toscana, il partito guelfo, che si riconosceva in posizioni vicine al Papato, era nettamente in vantaggio e controllava molte città. Tra queste spiccava Firenze, all’epoca in piena ascesa. Arezzo, al contrario, aveva raccolto il testimone un tempo detenuto da Pisa diventando il polo di riferimento dei ghibellini toscani.

«Al di là delle parole d’ordine ideologiche, i due partiti erano diventati schieramenti interstatali, che offrivano appoggio e finanziamento ai loro aderenti sia quando erano al governo in una città sia quando erano stati cacciati in esilio», scrive lo storico Alessandro Barbero nel libro “1289. La battaglia di Campaldino”. E fu una questione legata ad alcuni esuli a fornire il casus belli per lo scoppio della guerra tra Firenze e Arezzo.

Nel 1287, dopo che i magnati aretini di entrambi i partiti si erano temporaneamente alleati per abbattere un governo popolare a loro avverso, i ghibellini cacciarono fuori dalle mura cittadine i guelfi, accusandoli di voler prendere il potere con l’appoggio sottobanco di Firenze. Come da prassi, gli esuli trovarono rifugio dai propri “compagni di partito” fiorentini, i quali intimarono alla controparte di farli rientrare immediatamente.

L’ultimatum costringeva gli aretini a una scelta: piegarsi al diktat avrebbe significato rinunciare alla propria autonomia, accettando un ruolo in subordine rispetto ai rivali, rigettarlo rischiava di scatenare un drammatico conflitto contro un comune più ricco e potente. Alla fine, gli aretini scelsero di rifiutare l’imposizione fiorentina e la situazione precipitò, anche se non mancarono i tentativi di evitare il peggio.

Nella foto sotto, il paese di Poppi, in provincia di Arezzo, alle cui pendici si trova la piana di Campaldino, campo di battaglia tra Guelfi e Ghibellini.

2. Scende in campo Carlo d’Angiò

A Firenze i pareri sul da farsi erano stati discordi: se i magnati vedevano nella guerra una ghiotta occasione per arricchirsi, i ceti popolari non erano dello stesso avviso «perché diceano l’impresa non esser giusta», come racconta il cronista fiorentino Dino Compagni (1255-1324).

Firenze e Arezzo avevano radunato attorno a sé i propri alleati: Bologna, Lucca, Siena, Pistoia, Volterra, San Miniato, San Gimignano, Prato si erano schierati con i fiorentini, mentre a dar manforte agli aretini erano stati soprattutto i nobili delle campagne e i cavalieri ghibellini toscani, romagnoli, umbri e marchigiani.

I due gruppi opposti erano pronti allo scontro, ma per molti mesi nessuno dei due se l’era sentita di sfidare in campo aperto l’altro, e così tutto il 1288 era trascorso tra scaramucce, incendi, devastazioni delle campagne e un blando tentativo di assedio di Arezzo da parte dei fiorentini.

La svolta decisiva arrivò nella primavera del 1289, quando giunse a Firenze un contingente di rinforzo alla causa guelfa fornito da Carlo II d’Angiò, re di Sicilia, comandato dal barone Amerigo di Narbona.

Riunita nel battistero di San Giovanni Battista a Firenze, la coalizione guelfa si sentì abbastanza forte da decidere di chiudere definitivamente la partita. I fiorentini si sarebbero mossi in armi verso Arezzo.

Tra le truppe fervevano i preparativi. «Tutti coloro che disponevano di un certo reddito, nobili o popolani, erano tenuti a mantenere un cavallo da guerra, liberi poi di montarlo personalmente o di pagare un sostituto», annota Barbero, autore del libro. «Gli altri prestavano servizio a piedi, armati di picca o di balestra e inquadrati in compagnie rionali, sotto i gonfaloni dei sei sestieri in cui era divisa la città».

Il giovane Dante, proveniente da una famiglia nobile ma modesta, aveva preso parte alla mobilitazione tra le fila dei feditori fiorentini, cioè dei cavalieri destinati alla prima linea. Non era il solo poeta a prendere le armi: nella cavalleria senese, insieme al padre, militava infatti il 29enne Cecco Angiolieri, anche lui destinato a future glorie letterarie.

I guelfi erano usciti dalle mura di Firenze la mattina del 2 giugno 1289, accompagnati dal suono benaugurante delle campane. Invece di fermarli bloccando le vie montane, gli aretini avevano preferito attenderli sulla piana di Campaldino, tra Poppi e Pratovecchio, nei pressi del castello di Gressa, presso Bibbiena. L’11 giugno i due eserciti si ritrovarono così uno di fronte all’altro, pronti a darsi battaglia.

I numeri giocavano a favore dei guelfi: comandati da Amerigo di Narbona, questi contavano in totale 1.300 cavalieri e 10.000 fanti, a fronte di 800 cavalieri e 8.000 fanti ghibellini, guidati dal valoroso Buonconte da Montefeltro e dal potente vescovo di Arezzo, Guglielmino degli Ubertini, descritto dal solito Compagni come «uomo superbo e di grande animo», che «sapea meglio gli ufici della guerra che della Chiesa».

Costui aveva in passato cercato fino all’ultimo di evitare il conflitto, tanto da intavolare invano trattative segrete con i guelfi fiorentini. Quel giorno era sul campo, armato di mazza ferrata, pronto anche lui a menar le mani. Schierati attorno ai colorati stendardi, i soldati ascoltarono la santa messa e confessarono i loro peccati, preparandosi al peggio.

La tensione era alle stelle. E finalmente lo scontro ebbe inizio. In un primo momento la sorte sembrò arridere agli aretini. Al grido di «San Donato cavaliere!» (il patrono della città), i loro feditori, guidati da Buonconte e Guglielmino, caricarono il nemico guelfo al centro «sì vigorosamente e con tanta forza che la schiera dei fiorentini forte rinculò».

Nella foto sotto, 11 giugno 1289, la battaglia di Campaldino: "lo scontro tra due cavalieri".

3. Decisivo il reparto di riserva

Quella dei comandanti ghibellini non era una tattica avventata: se fossero riusciti a scompaginare lo schieramento nemico, avrebbero potuto disperderlo per poi inseguirlo e annientarlo.

Però i guelfi, sia pure a fatica, resistettero all’attacco: la fanteria serrò i ranghi cercando di cingere i fianchi dei nemici, mentre i balestrieri li bersagliavano con nugoli di frecce.

La mischia fu furibonda: dopo aver spezzato le lance, i cavalieri passarono alle spade e alle mazze.

«L’aria era coperta di nuvoli, la polvere era grandissima», narra in proposito Compagni. Lo scontro fu violentissimo, tanto che «i pedoni degli aretini si metteano carpone sotto i ventri dei cavalli e con le coltella in mano sbudellavalli».

Come in ogni grande battaglia, da entrambe le parti si contarono azioni coraggiose ed episodi di viltà, come quello del ghibellino Guido Novello Guidi, comandante della cavalleria di riserva, il quale, vista la situazione critica, pensò bene di ritirarsi dal campo con i suoi evitando di gettarsi nella mischia.

Ben più valenti furono invece Guglielmino degli Ubertini e Buonconte da Montefeltro, caduti entrambi armi in pugno. Amerigo di Narbona, invece, se la cavò con una ferita al volto, ma vide cadere il proprio balio (tutore militare e consigliere) Gugliemo di Durfort, colpito a morte da una freccia.

L’esito era ancora incerto quando a decidere le sorti della battaglia in favore dei guelfi giunse il provvidenziale intervento del fiorentino Corso Donati, allora podestà di Pistoia.

Contravvenendo all’ordine di non intervenire, l’impavido capitano si fiondò alla carica con i suoi 200 cavalieri pistoiesi, ancora “freschi” perché schierati in riserva, spezzando in due la formazione dei ghibellini.

Con la cavalleria circondata e i fanti in grave difficoltà, costoro cominciarono a sfaldarsi. Ormai in rotta, i ghibellini furono inseguiti e massacrati, lasciando sul campo quasi 2.000 uomini (a fronte di 1.000 caduti guelfi) e altrettanti prigionieri. I fiorentini avevano vinto.

La vittoria di Campaldino segnò il definitivo tramonto delle fortune dei ghibellini toscani, consacrando la guelfa Firenze a potenza incontrastata della regione.

4. Arezzo però non si arrende

Per celebrare l’evento, la città dedicò una chiesa a San Barnaba, il santo che ricorreva nel giorno della battaglia, e l’evento entrò per sempre nell’immaginario fiorentino.

Tuttavia, le ostilità non terminarono subito: nei giorni seguenti i fiorentini presero o distrussero i castelli e le fortezze ghibelline della zona, tra cui Bibbiena, rendendosi protagonisti di scorrerie e arrivando a correre il palio sotto le mura di Arezzo nel giorno di San Giovanni (23 giugno).

I fiorentini piazzarono infine le loro milizie sotto le mura di Arezzo per assediarla, convinti di poterla facilmente conquistare, ma non avevano fatto i conti con la tenacia degli sconfitti.

«L’assedio suscitava tali aspettative che perfino due dei priori, membri del governo di popolo, e dunque uomini d’affari più che di guerra, raggiunsero il campo», riferisce Barbero.

«Nonostante i ripetuti assalti la città non cadeva, e così una sortita degli aretini diede fuoco alle torri d’assedio edificate presso le mura. Allora si cominciò a fare i conti di quel che la faccenda stava costando, e fra le polemiche si decise di levare l’assedio».

Arezzo evitò dunque il saccheggio e mantenne l’autonomia, ritrovandosi peraltro assai ridimensionata rispetto allo strapotere raggiunto da Firenze. Pur avendo vinto lo scontro decisivo, i fiorentini rimasero complessivamente insoddisfatti dell’esito finale della campagna militare.

Nel comune ricominciarono a emergere le faide intestine tra popolani e magnati che alla vigilia della guerra si erano temporaneamente alleati. Tanto che tre anni dopo, con l’istituzione degli Ordinamenti di Giustizia, i magnati verranno esclusi dal potere cittadino.

A complicare le cose ci si misero in seguito anche gli scontri tra guelfi “bianchi” e guelfi “neri”, con i primi più vicini alle forze popolari e i secondi alle famiglie più ricche (oggi si direbbe guelfi di sinistra e guelfi di destra).

Divisioni, talvolta feroci, che non hanno mai smesso di agitare la vita civile, fino ai giorni nostri.

5. Non solo Campaldino e poeti in armi

- Non solo Campaldino

Campaldino fu teatro di uno dei momenti decisivi del logorante duello tra guelfi e ghibellini toscani, ma per tutto il Duecento tale scontro conobbe anche altre battaglie campali.

Quasi un trentennio prima, il 4 settembre 1260, a Montaperti (Siena,) i guelfi di Firenze e delle città alleate, tra cui figurava al tempo pure Arezzo, subirono per esempio una disastrosa disfatta a opera della coalizione ghibellina capeggiata da Siena e Pisa e appoggiata dal re Manfredi di Sicilia, figlio dell’imperatore Federico II.

Le conseguenze della battaglia di Montaperti permisero a Siena di espandersi in territorio fiorentino e ai ghibellini di prendere il controllo di Firenze, ma le sorti del partito filoimperiale furono di nuovo compromesse a partire dal 1266, quando – dopo la sconfitta e la morte di Manfredi nella battaglia di Benevento – il Regno di Sicilia finì in mano alla dinastia angioina, tradizionalmente vicina al papa.

Un altro importante scontro armato si registrò dopo i fatti di Campaldino, presso Montecatini (Pistoia), dove il 29 agosto 1315 i ghibellini di Pisa e Lucca, in quel momento governate dal condottiero Uguccione della Faggiola, misero inaspettatamente in rotta la coalizione guelfa capeggiata dai soliti fiorentini.

Nonostante il trionfo militare, i ghibellini non riusciranno però a rovesciare l’egemonia ormai acquisita da Firenze sull’intera Toscana.

Nella foto sotto, Filippo I d'Angiò (a sinistra) e Uguccione della Faggiola (a destra) si affrontano nella Battaglia di Montecatini, il 29 agosto 1315.

- Poeti in armi

Dopo aver preso parte alla battaglia di Campaldino, Dante Alighieri fu testimone delle successive scorrerie dei fiorentini sotto le mura di Arezzo, rievocate molti anni dopo nel canto XXII dell’Inferno, dove scriverà: «Io vidi già cavalier muover campo,/ricominciare stormo e far lor mostra/ [...] corridor vidi per la terra vostra,/o aretini, e vidi gir gualdane,/fedir torneamenti e correr giostra».

Dante ricorda anche, nel V canto del Purgatorio, la morte di Buonconte e la sua conversione in extremis, che valse a salvargli l’anima.

A poca distanza dal futuro sommo poeta, tra le fila del contingente senese (alleato di Firenze), c’era un giovane 29enne che diventerà famoso per i suoi versi taglienti e il carattere stravagante: Cecco Angiolieri prestò quindi servizio, insieme al padre, tra le schiere della cavalleria del- la propria città.

Non era peraltro alla sua prima esperienza sotto le armi: già qualche anno prima (1281) aveva preso parte alla conquista del castello di Turri in Maremma, dando pessima prova di soldato e venendo multato due volte per aver abbandonato il campo.

Sia Cecco sia Dante erano agli esordi della loro carriera letteraria e c’è persino chi ipotizza che possano essersi conosciuti proprio a Campaldino.

Dopo Campaldino, Dante prese parte attivamente alla politica, ricoprendo vari incarichi (tra cui quello di priore, nel 1300) e in seguito pagò con l’esilio la sua appartenenza alla fazione dei bianchi.

Nella foto sotto, diorama della battaglia di Campaldino, Museo della Casa di Dante, Firenze.