Nell’Impero romano l’esaltazione della Victoria, accompagnata dal trionfo e da altre importanti cerimonie e riti, è un elemento basilare del suo modello culturale.

E questo non dovrebbe meravigliare in quanto questo è un elemento comune a tutti i popoli conquistatori o combattenti.

Quello però che resta ancora da capire, è perché la millenaria storia della città eterna abbia registrato con particolare evidenza anche le sconfitte più cocenti, trasformandone alcune in un vero e proprio exemplum negativo, elevato a paradigma storico.

Ecco 5 sconfitte tra le peggiori dell’Impero romano: dalla catastrofe dell’Allia (390 a.C.) a Canne (216 a.C.), e più tardi da Carre (53 a.C.) fino a Teutoburgo (9 d.C.) e Adrianopoli (378 d.C.).

1. BATTAGLIA DEL FIUME ALLIA (390 a.C.)

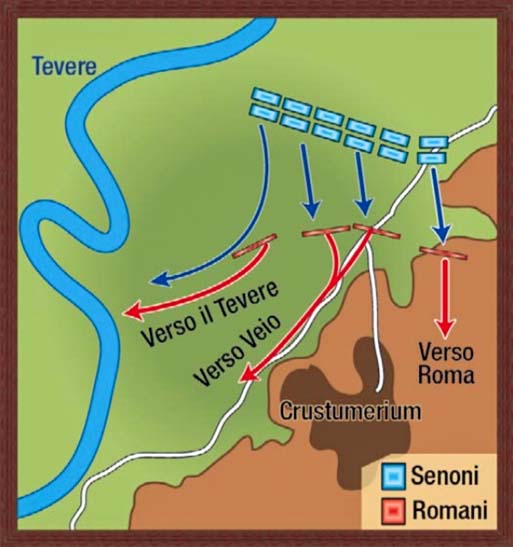

Il 18 luglio 390 a.C. i Romani ingaggiarono battaglia con i Galli Senoni comandati da Brenno sull’Allia, forse l’odierno Fosso della Bettina, a 11 miglia dall’Urbe.

Le legioni – circa 15mila uomini compresi gli alleati latini – erano state schierate dai tribuni, che forse sottovalutarono la forza del nemico, in maniera disordinata e senza alcun piano tattico preciso.

Narra lo storico Tito Livio che non appena i Romani udirono le terribili urla dei nemici (il costume dei Galli era di cominciare la battaglia in questo modo per terrorizzare l’avversario) si diedero precipitosamente alla fuga, abbattendosi sulle proprie retrovie e finendo per intralciarsi a vicenda.

I soldati sulla sinistra dello schieramento, fuggiti verso il Tevere, si bloccarono una volta arrivati alla riva e furono raggiunti dai Galli che li trucidarono in massa: molti caddero combattendo e tantissimi annegarono nel fiume “non sapendo nuotare o stanchi e appesantiti dalle corazze e dal resto dell’armatura”.

Il grosso dell’esercito romano riuscì comunque a riparare a Veio; l’ala destra, che si era mantenuta lontana dal fiume, ripiegò invece quasi integra nella Città Eterna. Ma l’angoscia fu tale che ci si dimenticò di chiudere le porte dell’Urbe.

Gli incalzanti Senoni giunsero a Roma tre giorni dopo e la trovarono deserta: tutti gli uomini abili a combattere si erano infatti trincerati sul Campidoglio nella speranza di poter resistere e cacciare il nemico.

Brenno e i suoi poterono così procedere incontrastati al saccheggio della città: l’onta subita traumatizzò i Romani, che per secoli considerarono il “dies Alliensis” uno dei più nefasti della loro storia.

2. BATTAGLIA DI CANNE (216 a.C.)

Episodio cruciale della Seconda guerra punica, la battaglia di Canne rappresentò per i Romani una rovinosa quanto cocente sconfitta e regalò ad Annibale l’illusione fugace di potersi impadronire di Roma.

Il condottiero cartaginese, dopo aver valicato le Alpi, aveva ottenuto tre clamorosi successi sul Ticino, sul Trebbia e sul Lago Trasimeno grazie al fondamentale apporto dei suoi alleati Galli.

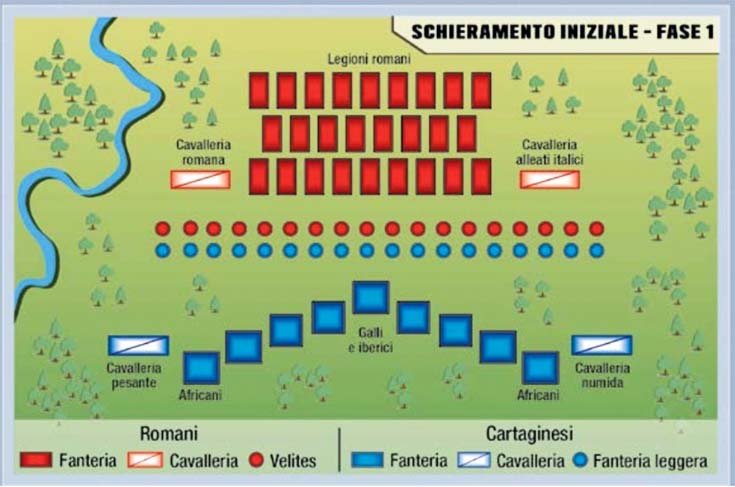

A Canne, probabilmente nell’agro di Barletta nei pressi del fiume Ofanto, egli riuscì però a portare solo 35mila fanti e 9mila cavalieri a fronte dei circa 80mila soldati romani, di cui circa 6mila cavalieri.

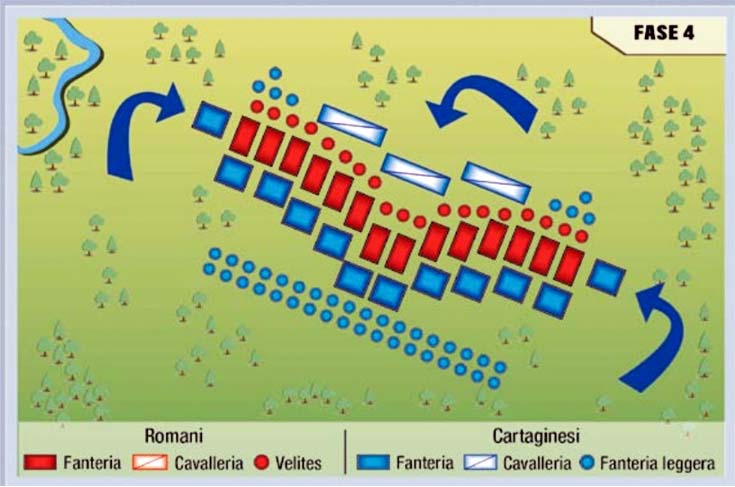

Per sopperire alla forte inferiorità numerica Annibale decise di schierare i suoi in maniera inconsueta (Fase 1). Dispose la fanteria leggera, composta dai Galli e da alcuni veterani ispanici, su un’unica linea convessa, con la parte alta rivolta verso i Romani. Sul lato destro posizionò la cavalleria fornita dagli alleati Numidi e sulla sinistra quella dei Celtiberi, comandata dal fratello Asdrubale.

I consoli romani Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo risposero disponendo i loro eserciti congiunti secondo l’ordine tradizionale: fanti al centro e cavalleria ai lati, con le linee di fanteria però schierate nel senso della lunghezza in modo da penetrare più facilmente nel fronte nemico.

Dopo i primi scontri tra le fanterie al centro, Annibale lanciò Asdrubale contro la cavalleria romana (Fase 2); terminata la carica, però, anziché rientrare i Celtiberi smontarono da cavallo e si avventarono contro gli avversari, costringendoli a fare altrettanto e a combattere appiedati.

Tale azione inaspettata generò grande scompiglio anche per via della grande quantità di polvere sollevata, che creò notevoli problemi di visibilità durante tutta la battaglia.

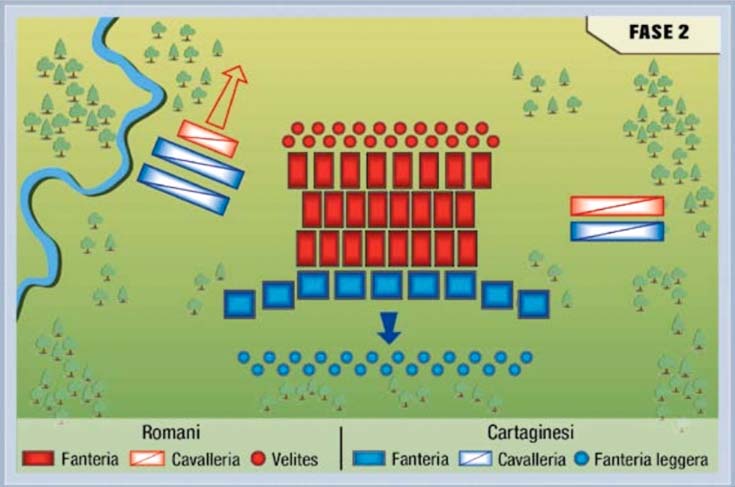

In questo scontro, così come sul lato contestualmente impegnato contro i cavalieri numidi, i Romani ebbero la peggio: soltanto al centro, dove le legioni potevano fare pesare tutta la loro superiorità numerica, essi riuscirono a penetrare il più sottile fronte nemico rappresentato dalla fanteria gallica (Fase 3).

A questo punto, però, Annibale ordinò il ritiro controllato dei suoi fanti dal centro, costringendo in tal modo i Romani a seguirli in una sorta di imbottigliamento e rompendone i ranghi a causa della mancanza di spazio.

Restando compatti senza frantumarsi, seppure a prezzo di ingenti perdite, i fanti galli e i veterani iberici mantennero invece la posizione e permisero ad Annibale di rovesciare lentamente lo schieramento (Fase 4) fino a inghiottire i Romani con una straordinaria manovra avvolgente.

I fanti africani, fino a quel momento rimasti quasi inoperosi, piombarono a loro volta sui fianchi dei legionari stringendoli in una micidiale tenaglia, cui partecipò anche la cavalleria, nel frattempo tornata dopo aver terminato vittoriosamente gli scontri sulle ali.

Dopo sei ore di durissimi combattimenti, la battaglia si concluse per Roma con la totale disfatta: mentre le perdite cartaginesi assommavano a circa 5mila soldati (per lo più fanti Galli e Ispanici), tra i Romani a salvarsi furono solo in 10mila su otto volte tanto. Tra essi il console Varrone, mentre il suo collega Lucio Emilio Paolo trovò la morte sul campo.

Nella foto sotto, la morte del console Lucio Emilio Paolo durante lo scontro di Canne (quadro di John Trumbull).

3. BATTAGLIA DI CARRE (53 a.C.)

Un disastro avvenuto non per inevitabili motivi strategici ma per ragioni squisitamente personali.

Questa, in sintesi, può definirsi la battaglia combattuta il 9 giugno del 53 a.C. presso la città di Carre (oggi Harran, Turchia) tra l’esercito guidato da Marco Licinio Crasso e i Parti.

Schiacciato tra le prorompenti personalità degli altri due triumviri, Giulio Cesare e Pompeo Magno, Crasso – che era governatore della Siria – desiderava ottenere un trionfo in grado di conferirgli prestigio e credibilità.

Quando alla morte del re dei Parti Fraate III, i suoi figli Mitridate e Orode iniziarono a contendersi il trono, Crasso, che era uomo tanto ricco quanto ambizioso, colse l’occasione per intervenire, con l’obiettivo di conquistare il regno e porre fine alla sempre incombente minaccia rappresentata dai Parti, ostici nemici di Roma.

Nel 55 a.C. Crasso giunse in Siria e reclutò, grazie alle sue enormi ricchezze, una poderosa armata di sette legioni, cui si unirono circa 4mila soldati ausiliari, 4mila cavalieri di cui mille Galli e i reparti di cavalleria forniti dal re di Armenia, suo alleato.

Il generale avrebbe potuto entrare tranquillamente nel regno dei Parti da nord, valicando le montagne armene, ma per sorprendere il nemico preferì muovere da sud, attraverso il deserto siriano: la decisione fu presa, secondo quanto scrive Plutarco, seguendo il consiglio di alcuni nobili Parti che volevano vendicarsi del loro re per averli orrendamente mutilati.

Crasso credette ingenuamente alle loro parole e l’errore di valutazione fu imperdonabile: i Parti infatti gli avevano teso una trappola, così Crasso si trovò a condurre l’armata in una distesa riarsa, senza approvvigionamenti e bersagliato dal continuo tiro degli arcieri nemici, che dopo aver colpito si dileguavano nel nulla.

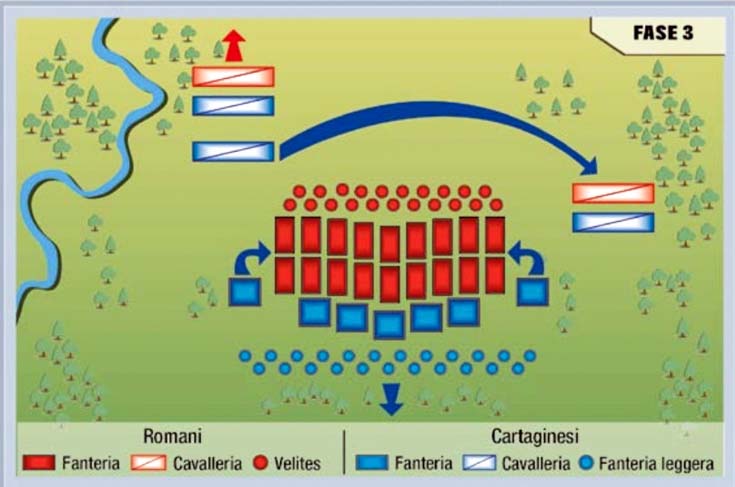

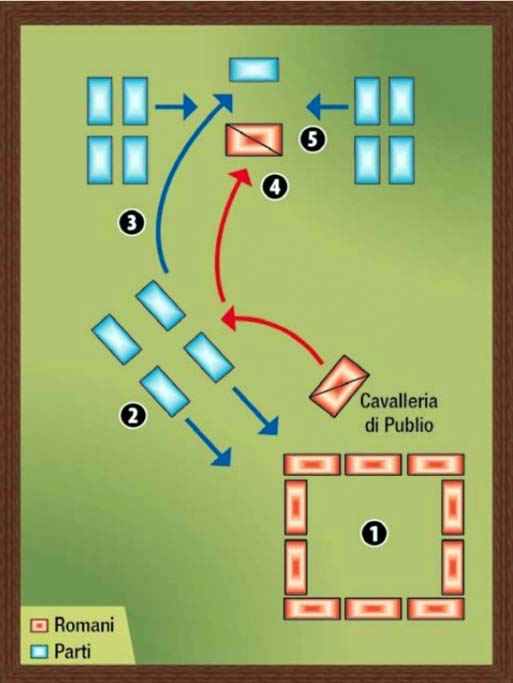

Il 9 giugno i due eserciti giunsero finalmente alle armi. Crasso, anziché schierare i suoi secondo il consueto modello che prevedeva la fanteria al centro e le ali di cavalleria ai lati, preferì disporsi a quadrato (1) contro l’incalzante cavalleria avversaria.

Dopo la sortita iniziale dei loro pesanti cavalieri catafratti, i Parti inviarono i loro rapidi arcieri a cavallo (2) a colpire i Romani. Mentre buona parte dei suoi cadevano, Crasso cercò di contrattaccare e inviò parte della cavalleria, guidata dal giovane figlio Publio, contro i cavalieri nemici.

L’azione parve avere successo perché una parte delle unità partiche iniziò a ritirarsi verso nord (3), ma si trattava anche in questo caso di una trappola. Publio, galvanizzato, li inseguì con l’intenzione di sbaragliarli definitivamente (4) ma si trovò solo e circondato dai nemici e morì con i suoi nello scontro (5).

La sua testa mozzata fu fatta recapitare a Crasso issata su una lancia, generando nell’esercito un grande sconforto; mentre la battaglia infuriava i Romani, incapaci di reagire, subirono enormi perdite.

Al calar delle tenebre, Crasso approfittò della tregua notturna per ripiegare silenziosamente verso Carre, lasciando al suo luogotenente Cassio l’iniziativa sul campo. I Parti però lo scoprirono e qualche giorno dopo il loro comandante Surena si presentò davanti alla roccaforte di Carre chiedendo la resa dei Romani.

Crasso cercò di fuggire nella notte, ma per l’ennesima volta fu tradito da un certo Andromaco, si avventurò tra le paludi e fu messo alle strette dal nemico. Trinceratosi su un colle, si convinse infine ad accettare le condizioni di pace.

Poco dopo la testa di Crasso veniva recapitata a Orode II: il re dei Parti fece versare oro fuso nella bocca del cadavere in segno di dileggio in quanto Crasso, già ricchissimo di suo, aveva dimostrato di agire sempre e soltanto spinto dalla sua infinita brama di denaro.

4. BATTAGLIA DELLA FORESTA DI TEUTOBURGO (9 d.C.)

Tra il 9 e l’11 settembre del 9 d.C. nei pressi di Kalkriese, non lontano da Osnabrück in Bassa Sassonia (Germania), tre intere legioni romane – la XVII, XVIII e XIX – vennero annientate dai Germani insieme a 6 coorti di fanteria e 3 ali di cavalleria ausiliaria per un totale di 15-18mila morti.

Il governatore romano Publio Quintilio Varo si suicidò per l’onta subita e nessun’altra legione sarebbe mai più stata battezzata con il nome delle tre perdute per i secoli a venire.

Artefice dell’impresa fu Arminio, “un giovane nobile di nascita” (così lo descrive il contemporaneo Velleio Patercolo), appartenente alla stirpe dei Cherusci, che aveva a sua volta servito nell’esercito romano ottenendo anche la cittadinanza.

In quegli anni i Romani, dopo aver conquistato i territori a ovest del Reno, avevano ripreso il progetto di espandersi a est dell’Elba. Arminio si mise a capo di una coalizione di tribù e tese a Varo un’imboscata.

In vista dell’autunno, il governatore decise di trasferire le legioni negli accampamenti invernali ma per farlo doveva passare attraverso una zona boscosa, impervia e sconosciuta, come del resto buona parte del territorio germanico.

Arminio sapeva che i suoi, abituati a combattere in modo disordinato e per attacchi improvvisi, nulla potevano contro le legioni quando erano schierate in campo aperto; nell’intrico del bosco, però, potevano farsi valere decisamente meglio.

Mentre l’esercito romano attraversava la boscaglia carico di salmerie, Arminio attaccò in modo repentino. Per tre giorni i legionari, impossibilitati a schierarsi e appesantiti dal carico e dalla pioggia, furono letteralmente massacrati dalle frecce e dalle incursioni avversarie.

Molti preferirono uccidersi piuttosto che cadere nelle mani dei nemici. Lo stesso Varo, dopo aver inutilmente ordinato la distruzione dei carriaggi dovette assistere impotente allo sterminio dei suoi e si suicidò gettandosi sulla propria spada.

L’11 settembre la vittoria di Arminio poté dirsi totale e fu celebrata con il sacrificio dei superstiti sugli altari degli dei. L’inaudito rovescio ebbe una conseguenza di enorme portata: tracciò un confine invalicabile sul Reno, tra l’Europa latina e quella germanica, destinato a durare quattro secoli.

Nella foto sotto, la battaglia di Teutoburgo immaginata da Otto Albert Koch (1909).

5. BATTAGLIA DI ADRIANOPOLI (378 d.C.)

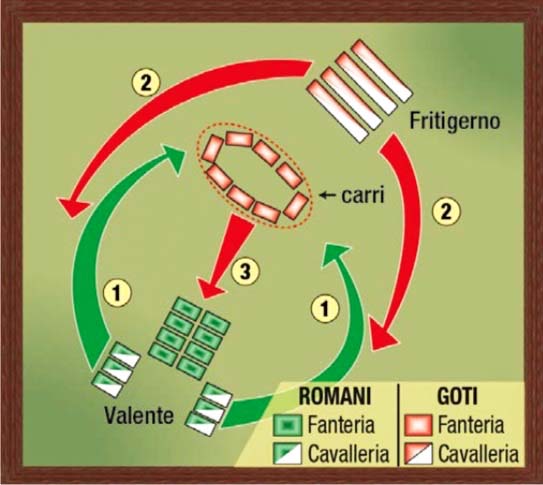

Il 9 agosto 378 ad Adrianopoli, in Tracia, l’esercito guidato da Valente, imperatore romano d’Oriente, fu annientato dai Visigoti, un popolo di stirpe germanica originario forse della Scandinavia che, spinto dalla pressione degli Unni, si era da poco stanziato entro i confini danubiani con il permesso dell’imperatore, in cambio dell’impegno a lasciare le armi e coltivare le terre concesse.

La situazione però degenerò presto e si arrivò allo scontro. I Visigoti, guidati da Fritigerno, potevano contare sull’appoggio degli Alani, una tribù loro alleata, che li aveva raggiunti portando rinforzi.

Dopo aver tentato invano di bloccarli sulla strada per i Balcani, Valente marciò verso la Tracia con circa 40mila soldati (i fanti e i cavalieri goti erano circa il doppio).

Giunto nei pressi di Adrianopoli (l’odierna Edirne, in Turchia), non attese però i rinforzi che aveva nel frattempo richiesto al suo collega d’Occidente, Graziano (forse per non dividere con lui l’eventuale merito della vittoria) e preparò da solo l’attacco.

Lo schieramento dei Romani presentava i fanti al centro e la cavalleria sulle ali; la fanteria gota era invece collocata a protezione del cerchio di carri mentre la cavalleria si trovava nelle

retrovie.

La battaglia iniziò in maniera imprevista: mentre erano ancora in corso le trattative preliminari con Fritigerno, due reparti di cavalleria leggera romana si lanciarono all’improvviso e di propria iniziativa sui Goti, aprendo i combattimenti (1).

L’attacco provocò la reazione della cavalleria gota e alana (2), che travolse i cavalieri romani obbligandoli a richiedere l’intervento dei cavalieri corazzati (i catafratti), ma anch’essi furono costretti a ripiegare.

La mischia continuò furibonda fino al tramonto, quando ormai gli uomini di Fritigerno, circondato il nemico (3), lo massacrarono completamente spingendo i pochi superstiti alla fuga.

Le ultime, concitate fasi della battaglia sono narrate con grande enfasi dallo storico Ammiano Marcellino:

“Nel cieco disperdersi dell’armata, Valente, sconvolto da cupi terrori e scavalcando uno dopo l’altro quei mucchi di cadaveri, raggiunse i lancieri e i mazzieri che continuavano a tener duro senza cedere d’un passo. Alla sua vista, Traiano [uno dei luogotenenti di Valente, gridò che tutto era perduto”.

Inevitabile l’epilogo: “I barbari, l’occhio fosco di furore, si davano ad assalire i nostri ormai prostrati (...). Non c’era tregua per chi resisteva, non misericordia per chi avesse voluto arrendersi. Ogni pista, ogni sentiero spariva sotto un groviglio di moribondi che si contorceva negli spasimi delle ferite.

Le masse dei cavalli abbattuti s’aggiunsero a quel carnaio. Una notte senza luna pose fine a un disastro le cui conseguenze pesarono a lungo sui destini dello Stato”.

Lo stesso Valente morì, forse colpito da una freccia o forse nell’incendio di una capanna dove, ferito, aveva cercato un ultimo quanto disperato rifugio. Con lui perirono circa 30mila soldati.

Quella di Adrianopoli fu la prima vittoria ottenuta da una popolazione barbarica in campo aperto contro l’esercito romano, e la tremenda sconfitta diede un’accelerata decisiva al processo che avrebbe portato, in meno di un secolo, alla fine dell’impero romano.