Sulla sua storia e sulle sue origini vi sono ancora incertezze, ma questo popolo ha lasciato testimonianze architettoniche raffinate e ha avuto un ruolo di primo piano nei primi secoli del Medioevo anche in Italia.

Finché a sconfiggerlo giunse il re dei Franchi Carlo Magno!

“Un popolo più feroce della ferocia germanica”. Questo il poco lusinghiero appellativo dato ai Longobardi, a cavallo dell’era cristiana, dallo storico latino Velleio Patercolo.

Giunti in Italia nel 568 a seguito del loro re Alboino, conquistarono nel giro di pochi anni gran parte della penisola dando vita a un regno destinato a durare quasi due secoli.

A decretarne la fine sarebbero stati, nel 774, i Franchi di Carlo Magno, ma non tutto il loro portato sparì nel nulla: usanze, tradizioni, istituzioni, parole ed espressioni entrarono nella cultura della penisola conservandosi, in alcuni casi, fino ai giorni nostri.

Chi erano dunque i Longobardi, come e perché giunsero in Italia e che importanza ebbero nella nostra storia? Per prima cosa occorre ricordare che, nonostante in questi ultimi anni le conoscenze si siano arricchite grazie a molte nuove scoperte archeologiche, i Longobardi per molti versi rappresentano ancora un enigma.

Le domande sono giustificate dalla scarsità delle fonti dell’epoca, che si richiamano spesso al mito e alla leggenda.

Anche i ritrovamenti pongono numerosi problemi, al punto che alcuni studiosi oggi tendono a mettere in discussione non solo la loro supposta unità “etnica” (e di altre popolazioni “barbariche”), ma la loro stessa coscienza identitaria, che si sarebbe formata solo, e per reazione, al momento del l’impatto con l’impero romano.

E anche le testimonianze materiali (fibule, gioielli, armi trovate nelle necropoli) sarebbero poco significative a tal proposito. Al di là delle dispute accademiche, molte domande restano ancora, e forse resteranno sempre, senza una risposta univoca e definitiva.

Cercheremo quindi di delineare un panorama di massima, sostenendo però che i Longobardi – così come si presentarono nel calciale momento del loro arrivo in Italia – pur essendo sicuramente un popolo permeabile a 2 incontri, scontri e contaminazioni con genti diverse e modificatosi nel corso dei secoli, erano comunque o ben presenti e riconoscibili corneali (e ne erano consapevoli essi stessi) sin dall’epoca più remota.

1. Il mito delle origini

I classici Straberne e Tacito e il già citato Velleio Patercolo, nel parlare di loro - siamo a cavallo dell’era cristiana -, li definiscono con un nome specifico, Longobardi.

Come questo nome si sia originato lo sappiamo da due fonti importantissime: l’anonima Origo gentis Langobardorum e Historia Langobardorum del monaco cividalese Paolo Diacono (720- 799).

Entrambe sostengono che l’origine del popolo sia scandinava. Da nord, un terzo della gens - il nome autoimposto era Winnili, ossia “combattenti” - si sarebbe poi spostata verso sud in cerca di nuove terre scontrandosi con altri barbari (i Vandali) e ottenendo dal dio della guerra Godan la vittoria e il nome definitivo, Longobardi (“popolo delle lunghe barbe").

Ma se Paolo Diacono sembra raccogliere fonti orali molto più antiche riformulandole e mettendole per iscritto, da raffinato intellettuale vissuto alla corte di Carlo Magno che scrive nell’ultimo quarto dell'VIII secolo, a regno longobardo ormai caduto, giudica tali storie nulla più che ridicula fabula, ingenue favolette.

L’Origo, invece, composta verso la metà del VII secolo anche qui raccogliendo fonti orali, sembra sia stata scritta proprio per riaffermare il mito delle origini come fattore fondante e legittimante dell’identità longobarda.

Non a caso, la versione più antica conservata è in un manoscritto del IX secolo che fa da prologo all’Editto di re Rotari del 643 (una raccolta di leggi, testo “ufficiale”).

Questo fa pensare che, proprio nel momento in cui i Longobardi stavano pian piano assimilandosi ai conquistati, adottandone a religione cattolica e la lingua latina, abbiano voluto richiamare espressamente le leggende delle origini per evitare che fossero dimenticate.

Certo è che i miti circa la provenienza scandinava non trovano, per ora, riscontro archeologico e anche le tappe successive continuano a essere oscure. Solo a partire dal I secolo a.C. il panorama si fa più nitido: le fonti antiche - i già citati classici - situano i Longobardi alle foci dell’Elba, da cui poi iniziano un ulteriore spostamento verso sud.

Nel IV secolo l'Historia Augusta (raccolta di biografie di imperatori) li cita tra le tribù che sfondarono il limes, il confine, nel 166 e che Marco Aurelio, terminata la guerra partica, fu costretto ad affrontare lungo il Danubio.

Intorno al 488 si trovano a nord del grande fiume, dove prendono il posto dei Rugi sconfitti da Odoacre in due campagne militari. A parlare di loro sono i cronisti bizantini Giordane e Procopio di Cesarea (VI secolo), che riportano il momento in cui i Longobardi entrano per la prima volta in contatto con il mondo mediterraneo.

Da foederati (alleati) ottengono dall’imperatore romano Giustiniano una parte della Pannonia (l'odierna Ungheria) e del Norico (Austria e parte della Slovenia) in cambio di contingenti militari. E in Italia combatteranno al fianco di Bisanzio nella guerra greco-gotica (535-553), risultando decisivi nello scontro finale di Gualdo Tadino.

2. La conquista della Penisola

In Pannonia i Longobardi si confrontarono non solo con il mondo mediterraneo, ma anche con altre popolazioni “barbariche” provenienti per lo più dalle steppe, come gli Avari e i Cepidi.

Da costoro assunsero usanze, costumi e tecniche militari (prima di tutto la staffa) che poi avrebbero portato con sé durante l’ultima migrazione che li avrebbe condotti in Italia.

Importante testimonianza di ciò sono le necropoli ungheresi (come Vàrpalota e Szentendre) con tombe differenziate per status che riflettono un’articolata stratificazione sociale e contengono oggetti di importazione (vetri romani, bacili di bronzo) derivanti dai fitti rapporti commerciali con il Mediterraneo.

Non fu, quello, un periodo pacifico, ma tra uno scontro e l’altro (contro i Cepidi e gli Enili, soprattutto) i Longobardi riuscirono a ritagliarsi il loro spazio anche grazie a un’intelligente politica di alleanze matrimoniali.

Preparandosi nel contempo, dopo accurati calcoli politici, al salto di qualità: conquistare l’Italia. Quando Alboino varcò le Alpi nel 568 lo accompagnava un gruppo vasto ed eterogeneo di persone: oltre ai Longobardi, c’erano contingenti svevi, turingi, gepidi, sannati e sassoni, per un totale di circa 150 - 180 mila individui.

Non si trattava di soli guerrieri. I Longobardi infatti erano suddivisi in “fare”, gruppi allargati che comprendevano uomini, donne, anziani, bambini (e anche schiavi e bestiame) legati tra loro da vincoli familiari (Sippe, stirpe o clan gentilizio).

Il gruppo leader era costituito da guerrieri uniti attorno a un capo (Gefolgschaft). La fara (dalla radice germanica comune di faran, viaggiare) era dunque una unità militare in marcia che, oltre a combattere, era in grado di spostarsi e occupare i territori con una discreta presenza numerica.

Una volta insediata - di solito su abitati già esistenti -, la fara assumeva il controllo del territorio per dare vita a strutture via via più stabili.

Non tutto il popolo longobardo, comunque, si era messo in marcia: una parte, come sembrano testimoniare ritrovamenti archeologici relativi a cimiteri a cavallo del confine alpino frequentati anche poco dopo l’invasione e che non presentano soluzione di continuità con gli usi precedenti, rimase infatti dov’era, forse per coprirsi le spalle da un eventuale attacco o per garantirsi il ritorno qualora la spedizione non fosse andata per il verso giusto.

Ma le avanguardie longobarde non tornarono, e anzi nel giro di pochi anni conquistarono l’intera pianura padana spingendosi fino alla Tuscia, all’Umbria, nelle Marche e nel Sannio, dove nel 570 Zottone prese Benevento. Ovunque (salvo Pavia, che fu assediata a lungo) non trovarono resistenza. Ai Bizantini non restarono che l’Esarcato, la Pentapoli, sull’Adriatico, il Lazio con Roma e le coste.

La cosa non stupisce: essendo impossibile anche solo pensare di difendere capillarmente un’Italia spopolata e prostrata da guerre e carestie, i Bizantini si erano concentrati a presidio dei mari - che consentivano il monopolio dei traffici commerciali e la comunicazione con l’impero- e delle vie d’acqua (il Po e i laghi) come possibile caposaldo per un’eventuale riconquista. Che, però, non sarebbe avvenuta mai.

3. Il potere dei duchi

L’arrivo dei Longobardi cambiò profondamente lo scenario sociale dell’Italia.

La vecchia classe dirigente di grandi proprietari fondiari fu per lo più sostituita dai conquistatori: alcuni possessores furono eliminati, ma la maggior parte risiedeva a Roma o nelle grandi città, quindi rimase dov'era o cercò rifugio nei territori ancora in mano a Bisanzio.

Altri preferirono collaborare e passare al “nemico”. Fatto sta che, dopo la conquista, l’urgenza era quella di organizzare un territorio sconfinato e alle prese con continue minacce.

Oltre ai Bizantini tutt’altro che rassegnati, restavano a est gli Avari, quieti ma non pacifici (come avrebbero dimostrato nel 610, assediando e distruggendo Cividale del Friuli), mentre a nord si affacciava la nascente potenza dei Franchi.

Anche per questo i primi insediamenti ebbero spiccato carattere militare. A capo di città, castra e centri fortificati furono posti i duchi (il termine dux fa riferimento proprio alla carica di comandante ed è di derivazione bizantina).

Ma se questa struttura da un lato permetteva il capillare controllo del territorio, dall’altro gettava le basi per la creazione di poteri e spinte centrifughe che rischiavano di indebolire la struttura ancora fragile del regno.

Cosa che in effetti avvenne: sia Alboino sia il suo successore, il figlio Clefi, furono uccisi da una congiura. Il tutto mentre alcuni duchi longobardi tentavano di attaccare il regno franco sotto lo sguardo compiacente di Bisanzio, che sperava forse di sbarazzarsi in questo modo degli ingombranti invasori.

I dieci anni di anarchia che seguirono portarono a ulteriori conquiste da parte dei singoli duchi, alcuni dei quali seppero approfittare dei cambi di fronte per ritagliarsi un ruolo eminente.

Così per esempio Faroaldo si insediò - forse in combutta con i Bizantini - a Spoleto, fondando un ducato destinato (come il ‘gemello” di Benevento) a mantenere anche in futuro, rispetto al potere centrale, un’autonomia molto forte.

La reazione dei Franchi e la controffensiva bizantina mise però i duchi di fronte alla necessità di trovare un accordo per non soccombere: il risultato fu la scelta, nel 584, di Autari, figlio del defunto Clefi, come nuovo sovrano.

La sua elezione fu accompagnata dalla devoluzione, alla corona, di metà dei loro beni allo scopo di costituire un demanio su cui la nuova monarchia si sarebbe potuta fondare.

E in effetti potè finalmente iniziare un percorso di consolidamento e di espansione, che si concretizzò nella conquista dell’isola Comacina, l’ultimo caposaldo bizantino in arca subalpina, e nel contenimento della minaccia franca dal Piemonte.

Nell’ottica di una generale pacificazione - non a caso il re scelse l’epiteto di Flavius, che richiamava l’idea di un potere stabile in prestigiosa continuità con la tradizione romana - Autari tentò anche un’alleanza matrimoniale con i Franchi, che però fallì.

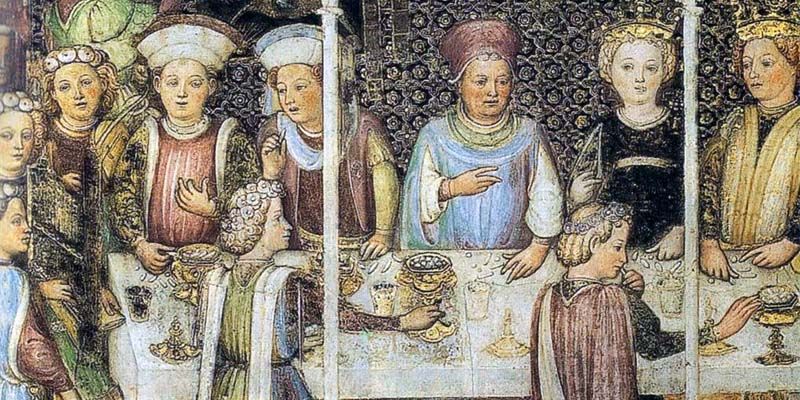

Ripiegò allora verso i Baiuvari, loro nemici e in posizione strategica sullo scacchiere alpino, impalmando il 5 maggio 589, a Verona, Teodolinda, figlia del duca Caribaldo (foto sotto).

4. L'amatissima regina e l'epilogo

- L'amatissima regina

La donna si sarebbe rivelata una personalità forte che avrebbe inciso in maniera indelebile sul destino del suo popolo d’adozione.

Alla morte prematura di Autari, le fu concesso di scegliersi il secondo marito, che individuò nel duca di Torino Agilulfo.

Cattolica, condusse con la collaborazione di papa Gregorio Magno i Longobardi ancora per lo più pagani (o forse in parte ariani, ma la questione è controversa) alla conversione, avviando il lungo e accidentato processo di fusione tra vincitori e vinti.

La coppia reale fu artefice di un programma teso a consolidare la corona e ad aumentarne (non senza il ricorso all’evergetismo, ossia elargendo benevolmente doni alla collettività) il prestigio: ciò fu fatto sanando i contrasti interni, evitando una fatale alleanza tra la Chiesa e Bisanzio, disinnescando il potere dei vescovi (legati, per nomina, ancora a Bisanzio) e avviando una nuova fase di espansione.

Il rafforzamento del regno si declinò anche nell’importanza - ormai pienamente istituzionale - assunta dai ducati, non più soltanto capisaldi militari, ma centri di potere retti da funzionari rappresentanti dell’autorità regia e depositari di poteri pubblici, coadiuvati da una rete di funzionari minori.

Il sovrano longobardo, nelle stesse intenzioni di Agilulfo, doveva insomma essere rex totius Italiae, non più soltanto re dei vincitori, ma di tutto il popolo, italici sottomessi compresi. Tale potere gli derivava - secondo una precisa scelta cerimoniale, iconografica e simbolica di stampo romano-bizantino, che comprendeva anche lo spostamento della capitale a Milano, città un tempo a capo dell’impero - direttamente da Dio.

Il progetto conobbe però anche opposizione interna, specie dai ducati periferici del nord-est, e nei decenni successivi la monarchia dovette affrontare, oltre al tradizionale pericolo bizantino e franco, anche rivolte intestine.

- L'epilogo

L’ultimo secolo di vita del regno fu caratterizzato da un’ulteriore diffusione del cattolicesimo per merito soprattutto di Liutprando (712-744), piissimus rex, che permise i matrimoni tra donne longobarde libere e Romani liberi (vietati invece dall’Editto di Rotari emanato nel 643), equiparando il diritto dei due popoli.

Inoltre potenziò il controllo dei funzionari e, con la celebre donazione “agli apostoli Pietro e Paolo" del borgo e dei castelli di Sutri, fissò (nel 728) il primo nucleo del futuro potere territoriale pontificio.

La politica espansionistica fu continuata dai sovrani successivi e in particolare da Astolfo (749-756), che giunse addirittura a minacciare Roma. Per arginare questa inaudita spinta aggressiva, il papato ricorse allora all’aiuto dei Franchi, invocandone l’intervento armato.

L’occasione fu subito colta dal loro re Pipino (741-751), che con due spedizioni militari riportò momentaneamente l’ordine in Italia ottenendo da Astolfo non solo la cessazione delle ostilità, ma anche un tributo annuo.

Le tensioni, però, ripresero quando sul trono salì Desiderio (756-774): sfruttando un momento di debolezza del papato, egli riprese infatti a premere verso l’Italia centrale grazie all’appoggio dei Bizantini. Di nuovo il papato, minacciato dalle truppe longobarde, reagì chiamando i Franchi.

L’energico pontefice Adriano I (772-795), nel frattempo salito sul soglio, si rivolse al loro nuovo re Carlo (il futuro “Magno"), che nel settembre 773 entrò in Italia e costrinse Desiderio a trincerarsi a Pavia.

Dopo vari mesi di assedio, nel luglio 774, la città cedette. Forte della cattura di Desiderio e di sua moglie Ansa, Carlo unì allora alla corona di re dei Franchi anche quella dei Longobardi.

Terminava così, con l’esilio del re longobardo in un monastero francese e l’effimera resistenza tentata dal figlio Adalgiso (l’Adelchi manzoniano), la grande avventura dei discendenti di Alboino in Italia.

Un’avventura durata solo due secoli - i ducati meridionali (tranne Spoleto, che finì anch’esso in mano franca) si sarebbero mantenuti autonomi fino alla conquista normanna verso la metà del Mille -, ma che lasciò il segno, come mostrano per esempio le influenze durature delle leggi introdotte dai Longobardi, con istituti giuridici ancora presenti nel Cinquecento, e della lingua, che fondendosi con ciò che restava del latino diede vita ai volgari.

5. Stirpe infame o illuminata?

Resta aperta (e attuale) la questione del rapporto tra i Longobardi e l’identità italiana, ed è una lunga storia fatta di fraintendimenti e di strumentalizzazioni.

Se infatti già alla fine del Medioevo i Visconti se ne proclamarono eredi nell'ambizione di diventare "re di tutta Italia”, Niccolò Machiavelli (1469- 1527) attribuì i mali della nazione alla conquista franca, rea di aver interrotto un regno che era a un passo dall’unificazione della penisola.

La Controriforma, dal canto suo, avrebbe stigmatizzato i Longobardi per bocca del cardinale Cesare Baronio (1538-1607) come gens foetidissima di cui la Chiesa fortunatamente si era liberata proprio grazie ai Franchi.

A poco servirono i tentativi di rivalutazione operati, a cavallo del Sei e Settecento, da eruditi come Ludovico Antonio Muratori (1672-1750): per tutto l’Ottocento e oltre a farla da padrone sarebbero state le riflessioni di Alessandro Manzoni contenute negli studi preparatori della tragedia Adelchi (1822) e date alle stampe con il titolo di Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia.

Per lui conquistatori e conquistati erano, all’arrivo franco, tutt'altro che fusi già in un unico popolo perché l'unica fusione che si era realmente operata, semmai, era quella tra oppressori vecchi e nuovi.

Questi pregiudizi pesarono sulla percezione dei Longobardi come elemento tutto sommato “accessorio” e “passeggero” nella millenaria storia italiana: un’idea che restò comune fino alla fine dell’Ottocento, quando clamorose scoperte archeologiche (la tomba del cosiddetto “Gisulfo” a Cividale, le ricchissime necropoli del Portone a Noccra Umbra e di Castel Trosino nei pressi di Ascoli Piceno, e poi Testona a Torino e Civezzano nel Trentino) hanno gettato nuova luce su un popolo fino a quel momento rimasto sostanzialmente nell’ombra.

Il processo è continuato, tra alti e bassi e non senza ulteriori strumentalizzazioni, nel Novecento e nel Duemila. Non ultime le accennate polemiche accademiche circa l’etnogenesi dei popoli cosiddetti “barbarici”, la loro identità e addirittura l’effettiva portata dell’impatto che ebbero nel momento in cui si interfacciarono con il mondo romano.

Ciò fino al riconoscimento, nel 2011, del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” come patrimonio Unesco.

Un traguardo che ha contribuito a riportare i Longobardi al centro dell’attenzione anche dei non specialisti (e in ciò importanti sono le numerose rievocazioni storiche e gli eventi incentrati su di loro), a riaprire il dibattito e a restituire a questo popolo, comunque la si pensi, l’importanza storica che rivestirono.

Note

Parliamo longobardo? Un po'

Anca, balcone, banca, smacco. Ma anche greppia, grinza, guancia, melma, schiena, sgherro, tanfo, zazzera. E poi ancora, arraffare, guadagnare, scherzare, spaccare, spruzzare, tuffare...

Sono tante le parole, e tutte piuttosto “sanguigne”, che nell'italiano odierno derivano dalla lingua longobarda.

Prima che l’idioma si estinguesse definitivamente - cosa che avvenne intorno al X-XI secolo-, esso fece infatti in tempo a trasmettere molti termini di uso comune alla lingua parlata dal volgo, che era un misto di ciò che restava del latino arricchito da molti prestiti, appunto, provenienti dalle lingue barbariche.

Questa lingua “mista ”si sarebbe poi evoluta nei vari volgari italiani, fino a giungere - dopo un processo plurisecolare che conobbe momenti di animato dibattito intellettuale - all'italiano parlato oggi.

Purtroppo non conosciamo con esattezza come doveva suonare la lingua del popolo di Alboino. A parte le poche decine di termini citati nell’Editto di Rotari (scritto invece in latino), le testimonianze scritte sono molto scarse e si limitano di fatto all’onomastica.

È molto difficile quindi non solo ricostruire la grammatica ed eventuali frasi, ma anche inserire in via certa e definitiva il longobardo in uno dei tre ceppi in cui la glottologia solitamente suddivide gli idiomi germanici antichi: occidentali ( per esempio, sassone e francone), orientali (goto e burgundo) o settentrionali (norreno).

Altre testimonianze indirette sono sopravvissute nei nomi dei luoghi (toponomastica): hanno etimologia longobarda, per esempio, i nomi di paesi che presentano l’elemento fara (Fara Olivetana, Fara Novarese, Fara Gerad Adda...), come anche Scaldasole e Rescaldina (da sculdascio, il funzionario locale che amministrava la giustizia), i tanti toponimi derivati da gahagi (bosco recintato): Gaggio, Gaggiolo, Gaggino, Gazzo Veronese,e così via.

Sopravvissute con qualche piccola variazione nei secoli, sono spia di un radicamento profondo e duraturo.