Credereste possibile che l’ostaggio di una rapina possa sviluppare attrazione e “amore” per il suo sequestratore?

Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero.

Per quanti soffrono della Sindrome di Stoccolma accade il contrario: nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore.

1. Ne soffrono più le donne e l’origine del nome

La Sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) e viene categorizzata come legame traumatico.

Non vi sono grandi studi a riguardo, ma secondo la banca dati dell’FBI riguarderebbe l’8 per cento degli ostaggi, con maggior predisposizione per le donne.

È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza (fisica, psicologica, emotiva), soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale.

Si verifica una sorta di inversione: il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte.

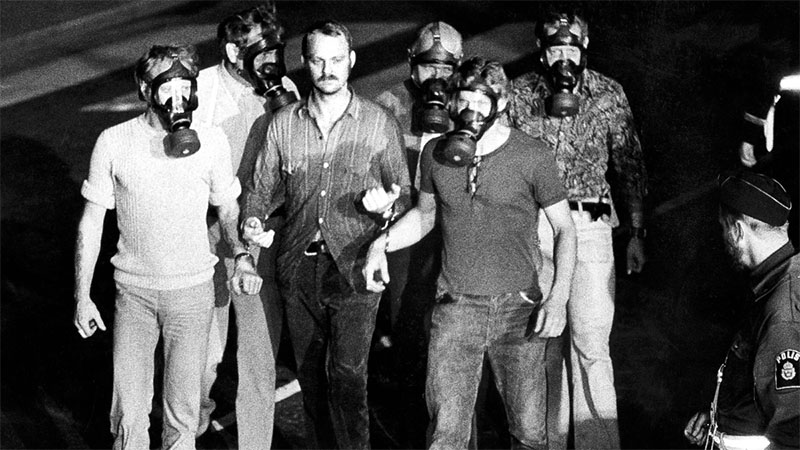

La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan-Erik Olsson fece irruzione nella Sveriges Kreditbanken di Stoccolma e prese in ostaggio quattro impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping.

Il sequestro durò cinque giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri nacquero un rapporto di reciproco affetto e l’intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la Polizia.

Anche dopo la cattura dei rapinatori e la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva Sindrome di Stoccolma.

Nella foto sotto, l'arresto di Jan-Erik Olsson dopo la rapina alla banca di Stoccolma (1973). Da questo caso nasce il termine “Sindrome di Stoccolma” per indicare la relazione di dipendenza che alcuni ostaggi sviluppano verso i loro sequestratori.

2. Gratitudine e idealizzazione

A innescare la Sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi ma che di fatto non compie.

La vittima si convince dell’umanità del sequestratore perché non la uccide anche se potrebbe farlo e sviluppa fiducia verso di lui. È la cosiddetta fase di umanizzazione.

I meccanismi psicologici che generano poi la Sindrome di Stoccolma sono la negazione e l’idealizzazione. Spiegano gli psicologi: «Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano

a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale».

Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà.

Anche l’idealizzazione dell’altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente.

Poniamo che questi uccida un ostaggio all’ora: chi è vittima della Sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l’elicottero per fuggire che aveva richiesto.

In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno: le vittime non stanno recitando, ci credono davvero.

Curiosità: Il celebre caso di Patricia Hearst

Nel 1974, Patricia Hearst, figlia del magnate della stampa americana W. Randolph Hearst, fu rapita dall’Esercito di Liberazione Simbionese, un gruppo paramilitare USA. La donna si identificò nei suoi carcerieri e nel loro progetto fino a partecipare ad alcune rapine in banca con loro. Venne poi arrestata (qui sotto, al centro).

3. Il rifiuto di fuggire

Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le Forze dell’Ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità.

Spiegano gli esperti: «Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli, in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la Polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore».

Inoltre, più passa il tempo senza che le Forze dell’Ordine riescano a risolvere la situazione, più l’ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore.

Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno – soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo – il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l’ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l’assedio a questi ultimi da parte delle Forze dell’Ordine, schierate all’esterno.

L’ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, “vittime” delle Forze dell’Ordine in una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno.

Nella foto sotto, una scena del film Rapina a Stoccolma (2018) che racconta una storia effettivamente avvenuta nel 1973 nella capitale svedese e gli speciali legami che si crearono tra ostaggi e sequestratori.

4. Le cause

Sulle cause della Sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest’ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari (mangiare, bere, andare in bagno), con la sopravvivenza come unica priorità.

La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale.

Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l’atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui.

Altre scuole di pensiero puntano sull’identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell’essere in balia di un aggressore. Gli esperti sottolineano anche l’aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell’immagine del sequestratore, che viene visto come buono anziché come cattivo.

L’umanizzazione e il legame d’affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un’identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile.

Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: “noi” qui dentro nel luogo del sequestro e “loro” (Polizia, Carabinieri, ecc.) là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che si è diventati una squadra unica.

Sembra inoltre che l’affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la “collaborazione” ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.

5. Come si cura la Sindrome di Stoccolma

Chi soffre della Sindrome di Stoccolma ha bisogno di altre relazioni che la salvino. È consigliabile che vada in terapia, sia per metabolizzare l’esperienza traumatica sia per analizzare e smontare l’immagine cognitiva distorta che le fa vedere il rapitore come buono.

Bisogna capire cosa la persona veda di buono in chi commette un reato e riportarla sul piano della realtà, smontando l’impalcatura di bontà del rapitore che si è costruita.

In vari passaggi, la vittima deve diventare consapevole che al momento del sequestro ha messo in atto un meccanismo di difesa e che, in realtà, il sequestratore è un malvivente.

Gli psicologi consigliano una terapia cognitivo-comportamentale abbinata a una terapia psicanalitica. «Sono complementari: la prima parte dagli aspetti cognitivi per arrivare a quelli profondi, la seconda fa il percorso inverso».

La Sindrome di Stoccolma dura a lungo. Essa rischia di non esaurirsi nelle vittime neppure dopo il loro rilascio e il ritorno alla vita normale.

Alcuni ex-ostaggi infatti si rifiutano di testimoniare contro il loro rapitore o sequestratore, si sentono in colpa per la sua carcerazione e continuano a provare ostilità verso la Giustizia e le Forze dell’Ordine. Non è raro che visitino i malviventi in prigione o che raccolgano denaro in loro aiuto.

Come nel caso di Stoccolma, anche dopo la liberazione rimane un legame d’affetto, poiché a quel punto si è instaurata una relazione. Passata la paura, molti ex ostaggi stilano il bilancio della propria vita e si prefiggono di iniziarne una nuova diversa dalla precedente, come se si trattasse di una seconda vita o di una rinascita.

Avviene così anche dopo un incidente o una malattia grave, poiché il forte trauma induce a cogliere il vero senso della vita.