Con il solito alternarsi, tipico dei Savoia, al re autoritario e allo stesso tempo cordiale ed espansivo, guascone e brusco nei modi quale era Vittorio Emanuele II, succedette una personalità molto diversa: Umberto I.

Dalla madre, Maria Adelaide di Asburgo-Lorena, di cultura austriaca, egli aveva preso i tratti somatici (labbra spesse e cascanti) e ricevuto un’educazione rigida e formale.

Si racconta che la regina, che era molto religiosa, quando era a Moncalieri si facesse chiudere a chiave in uno stanzino di un paio di metri quadrati con inginocchiatoio e crocifisso con l’ordine di non aprire fino a una determinata ora; e che dopo qualche minuto cominciasse a singhiozzare e a urlare.

Il motivo erano probabilmente i continui tradimenti del marito Vittorio Emanuele II e la scarsa attenzione che egli le riservava.

Ma va da sé che, respirando quest’atmosfera, il giovane Umberto finì con l’avere per reazione modi freddi e compassati, molto regali e profondamente diversi da quelli mostrati dal sanguigno padre. Padre che rispettava ma che non amava, e ai cui occhi egli era l’erede al trono prima che il figlio.

Avviato alla carriera militare, dove arrivò rapidamente, come si confaceva a un futuro re, al grado di tenente generale, Umberto si dedicò con passione alle cacce e ai viaggi presso le corti del tempo, dove conobbe personalmente i suoi pari, e con i quali iniziò a tessere le relazioni e perfezionò le doti diplomatiche che gli sarebbero sempre state riconosciute.

A ventidue anni, nel 1866, conobbe l’esperienza della battaglia e fu protagonista del famoso episodio del “Quadrato di Villafranca” che lo farà dipingere come uno degli eroi risorgimentali.

Mentre avanzava verso Villafranca, la divisione del principe Umberto fu assalita dagli ussari e dagli ulani asburgici, che la caricarono furiosamente.

I piemontesi, ben addestrati, si disposero in quadrato per proteggere il principe ereditario, il quale sarebbe stato un ostaggio prezioso, e riuscirono a resistere fino all’arrivo degli squadroni dell’”Alessandria”, che misero in fuga gli austriaci.

Succeduto a Vittorio Emanuele II, padre della patria, Umberto I dovette fare i conti con un’eredità ingombrante. Pur privo di una spiccata personalità, ebbe la fortuna di trovarsi al fianco della regina più popolare di sempre. Fu una delle vittime più illustri della catena di attentati anarchici in Europa. Ecco la storia triste del re buono: Umberto I.

1. L’importanza di essere Umberto “primo”

Un episodio minore e relativamente insignificante di una guerra che non aveva portato gloria ai Savoia, divenne però un grande strumento di propaganda e contribuì a rafforzare l’immagine del futuro re. Scrisse lo storico Giuseppe Guerzoni:

«Allora un principe del sangue in mezzo alle file poteva essere a sua volta, secondo il cuore che aveva in petto, una cagione di disastro o come una bandiera di vittoria.

Se il principe di Piemonte teme, si turba, volta le spalle, e si dimentica in quell’istante decisivo il nobile sangue che porta nelle vene non c’è più forza di disciplina, né abilità, né esempio di capitani che riesca a fare arginare un torrente già scatenato, perché un principe travolge nella sua fuga.

Ma poiché in quel momento non c’era da fuggire Umberto di Savoia si rivelò ad un tratto soldato, e mise la fronte davanti al nemico. Allora, bastò questo suo esempio perché tutti lo imitassero, ed il nemico s’infrangesse contro una muraglia di petti valorosi, pronti a difendere il figlio di Vittorio Emanuele e l’Italia».

Un bell’inizio, dunque. Anche il primo atto del suo regno aveva lasciato ben sperare: scegliendo di chiamarsi Umberto I, rompendo la numerazione dinastica dei Savoia per inaugurare quella dei re d’Italia, Umberto inviava un messaggio di unità nazionale.

Per il resto fu un re piuttosto opaco, che non amava presiedere il Consiglio dei Ministri e si limitava a incontrare il presidente del Consiglio due volte la settimana, per restare informato e firmare gli atti ufficiali.

Nelle uscite pubbliche lo accompagnava la moglie Margherita, figlia del fratello di Vittorio Emanuele, Ferdinando duca di Genova, e di Elisabetta di Sassonia. Non era stata la prima a essere candidata a sposare l’erede al trono.

La prescelta doveva essere Matilde d’Asburgo, che morì bruciata dalla fiamma di una sigaretta che aveva nascosto sotto il vestito per non farsi sorprendere dall’istitutrice a fumare.

Se Matilde era bella, non lo era meno Margherita, che rappresentò un elemento fondamentale della crescente popolarità di casa Savoia fra il popolo, il quale cominciò ad amare questa sovrana, così diversa dalla precedente.

Ciò accadde soprattutto al Sud, dove il peso dell’unificazione era più grave. Già nei primi anni di Roma capitale, quando non era ancora regina, Margherita aveva dato un forte impulso al miglioramento delle relazioni dei nuovi arrivati, i Savoia, con la “nobiltà nera” di origine papalina.

Cominciò a organizzare feste e ricevimenti, a fare salotto con artisti e letterati. A questo proposito si racconta che Umberto, molto meno interessato di lei alla cultura, a volte intervenisse zittendola, sbottando: “Ma sta un po’ zitta, neh, che mi fai venire male alla testa!”.

Margherita comunque non diradò gli inviti e in breve tempo sia l’aristocrazia romana che quella piemontese riscoprirono i piaceri della vita mondana che, per entrambe, era un ricordo di tempi ormai lontani.

Non si trattava di frivolezza fine a se stessa, ma di un investimento d’immagine che riportò la Corte sabauda a pari dignità nei confronti delle altre casate europee, quindi più adatta al ruolo che aveva intenzione di ricoprire fra i grandi d’Europa.

Regina fra le regine, Margherita aveva capito che la monarchia avrebbe avuto un enorme sostegno dal consenso popolare: per questo accompagnò in tutte le occasioni pubbliche il marito, portando con sé anche il piccolo Vittorio Emanuele, l’erede al trono.

Nella foto sotto, Umberto, da bambino, con la madre Maria Adelaide d'Austria, morta nel 1855.

2. Uniti in pubblico, separati in privato

La coppia si presentava come solida, simbolo di una famiglia che non nascondeva le piccole manifestazioni di affetto, come un bacio o una carezza al piccolo principe.

In un Paese che si stava unificando, la regina era un collante potente. Le donne si identificarono in lei come moglie e madre.

Margherita visitava le scuole e gli ospedali ed era sempre presente in occasione delle grandi calamità che periodicamente colpirono il Paese.

I napoletani rimasero così colpiti dalla regina che seguiva a piedi, insieme alla gente comune, una processione durante l’epidemia di colera, che le dedicarono la famosa “pizza Margherita”.

L’immagine positiva che re Umberto e Margherita esprimevano all’esterno non rappresentava però affatto la loro vita reale. Il re che si “è dimostrato prode sul campo di battaglia” e la regina “che si diletta a chiamarsi la mamma di tutti i fanciulletti italiani” non vivevano più insieme da tempo.

Lui era innamorato da sempre di un’altra donna: alta, formosa, occhi blu e capelli neri. Si chiamava Eugenia Attendolo Bolognini, detta la Bolognina, e aveva conosciuto Umberto prima ancora che questi sposasse Margherita. Anche se nel frattempo era diventata la duchessa Litta Visconti, continuò a frequentare il suo vecchio amante per tutta la vita.

Margherita scoprì il tradimento del marito nel 1870, nel modo più drammatico, quando li sorprese insieme. La Bolognina, che era dama di compagnia della principessa Margherita, dormiva in una camera che si affacciava sullo stesso corridoio.

Quando Margherita trovò suo marito a letto con l’amante volle lasciarlo, ma Vittorio Emanuele II la trattenne dicendo: «Ricordati che sei la regina». Infatti, dopo la morte della moglie di Vittorio Emanuele, era Margherita a accompagnare il re nelle cerimonie ufficiali; quindi, per rispetto al suo ruolo, ella accettò di rimanere.

Ma i suoi rapporti con Umberto, perfetti sul piano formale in pubblico, si interruppero completamente: la coppia non ebbe altri figli oltre a Vittorio Emanuele, nato l’anno prima.

La loro immagine pubblica era quindi una finzione al servizio, ancora una volta, della “ragion di Stato”, dove l’immagine della famiglia unita e felice era la metafora dell’Italia che stava crescendo forte dopo essere stata per secoli divisa in tanti staterelli in continua lotta l’uno con l’altro.

3. L’espansionismo coloniale italiano

In politica estera, Umberto I proseguì sulla strada tracciata negli ultimi anni dal padre, avvicinandosi progressivamente agli imperi dell’Europa centrale.

Ciò portò, nel 1882, alla firma della Triplice Alleanza tra Italia, Austria-Ungheria e Germania.

I motivi di quello che può sembrare un ennesimo cambiamento di fronte, dopo l’aiuto fornito dalla Francia nelle guerre risorgimentali, furono estremamente concreti: la Francia dopo il 1870 era una repubblica sconfitta, quindi inutile come alleata, mentre l’Austria e ancor di più la Germania erano ancora forti e governate saldamente da sovrani conservatori ma non reazionari.

Entrando nella Triplice Alleanza, Umberto in cuor suo era consapevole di non poter aspirare a un ruolo pari a quello dei suoi alleati, ma farne parte garantiva all’Italia una posizione di prestigio internazionale.

Per non essere da meno rispetto alle grandi potenze, Umberto spinse l’Italia a intraprendere una politica coloniale dispendiosa, che non portò gli attesi benefici derivanti dall’apertura di nuovi mercati e che venne pagata con l’aumento delle imposte.

In questo intreccio di cambio di alleanze, autoritarismo e imperialismo emergono le difficoltà incontrate dalla nascente nazione italiana in una fase di pesante congiuntura economica e politica.

Mentre cominciavano i primi segni della crisi economica che culminò nel quinquennio 1888-1893, Umberto I appoggiò la politica di espansionismo coloniale dei governi Depretis e Crispi, acquisendo la Somalia e l’Eritrea, mentre con la sconfitta di Adua (1896) fallì il tentativo di conquistare l’Etiopia.

Con le dimissioni di Crispi finì anche l’avventura coloniale. Qua sotto, stampa che celebra la Triplice alleanza (1882) con le immagini dei sovrani di Italia (Umberto I), Germania (Guglielmo II) e Austria (Francesco Giuseppe).

Con Depretis, la sinistra era arrivata nel 1876, quando era ancora re Vittorio Emanuele II, per la prima volta al governo. Il suo programma politico, premessa la sua fedeltà alla Corona, verteva sull’allargamento del diritto di voto, sull’istruzione elementare obbligatoria laica e gratuita, sul decentramento amministrativo, e su una riforma fiscale che eliminasse la tassa sul macinato.

Negli anni De Pretis ricoprì più volte il ruolo di primo ministro. Il suo era un “moderatismo riformistico”, che piacque all’elettorato perché rompeva con la gestione oligarchica del potere riservato a una piccola consorteria che nel tempo aveva favorito la destra.

Ma non si trattò di una “rivoluzione”. In realtà in Italia non erano mai esistite una destra e una sinistra ben definite, quanto piuttosto un unico schieramento su posizioni centriste e “mediane”, anche perché i parlamentari provenivano quasi tutti dalla stessa classe borghese.

La legge elettorale del 1882, con cui il numero degli elettori fu portato a 2 milioni, mantenne la discriminazione nei confronti dei contadini meridionali, che continuarono a non essere rappresentati, aumentando la tensione sociale in un momento in cui la crisi economica mondiale iniziava a colpire duramente anche l’Italia.

La crisi ebbe avvio in Europa con una forte ondata di vendite sulla piazza borsistica di Vienna l’8 maggio 1873; poi si estese agli Stati Uniti, dove fallì la banca newyorkese Jay Cooke & Company, travolta dalla crisi del settore ferroviario.

Presto la crisi si diffuse anche in Gran Bretagna, Francia e Germania, dove le scorte di magazzino invendute indussero i produttori ad avviare massicci licenziamenti nel settore industriale.

Qua sotto, foto scattata in occasione della visita a Roma nel 1888 del neo imperatore di Germania Guglielmo II. Si riconoscono Umberto I al centro in piedi e l'imperatore seduto sulla sedia fra due personaggi; quello a destra è l'erede al trono d'Italia Vittorio Emanuele.

4. Gli anni dell’emigrazione

L’ingresso di merci statunitensi in Europa, favorito dai miglioramenti nel settore dei trasporti, passati dalla vela al vapore, provocò una caduta dei prezzi nel settore agricolo e il fallimento di produttori locali.

Ciò innescò l’emigrazione di massa dei braccianti rimasti senza lavoro e ridotti alla fame, che partirono verso nazioni più ricche o verso le città, con tutte le problematiche sociali legate all’inurbamento; ma, allo stesso tempo, favorendo la disponibilità, negli anni successivi, di manodopera da impiegare nel settore industriale.

Nel contempo la crisi del settore agricolo stimolò l’evoluzione in senso capitalistico delle aziende agrarie, soprattutto nella Pianura Padana.

Nel maggio 1892, mentre la crisi economica mordeva ancora e a Genova nasceva il Partito dei Lavoratori Italiani (il futuro Partito Socialista), venne eletto un nuovo presidente del Consiglio: Giovanni Giolitti.

Cinquantenne, piemontese e fedele monarchico, era un esponente della sinistra liberale. Antiretorico, era l’opposto di Crispi. Era anche il primo presidente del Consiglio che non avesse partecipato alle guerre risorgimentali.

Si trovò subito ad affrontare il problema del Mezzogiorno, dove gli effetti della guerra doganale avevano colpito la produzione del vino, della frutta e dello zolfo.

In Sicilia, Giuseppe De Felice Giuffrida aveva organizzato i Fasci di Lavoratori, un tipo di associazione a metà fra sindacato e società di mutuo soccorso, aperta a tutte le forze di sinistra, che propugnava la giustizia sociale. Le richieste dei contadini siciliani erano: canoni d’affitto equi, salari più elevati, meno imposte.

Nell’autunno 1893 l’agitazione si trasformò in vera e propria insurrezione. Furono occupate le terre e gli uffici delle imposte, e la polizia intervenne duramente. Fu Crispi, tornato nel frattempo presidente del Consiglio, dopo che Giovanni Giolitti si era dimesso (anche in conseguenza del grave scandalo della Banca Romana), a ordinare la repressione.

Egli proclamò la legge marziale e inviò 40 mila soldati nell’isola. Ci furono migliaia di arresti e venne limitata la libertà di stampa e di associazione. Crispi intervenne anche sul continente, scogliendo il Partito Socialista e togliendo il diritto di voto, attraverso una revisione delle liste elettorali, a quasi un milione di potenziali elettori di sinistra.

Dimessosi Crispi in seguito al fallimento delle imprese coloniali, gli subentrò Rudinì. Costui tenne conto del fatto che la caduta di Crispi era stata dovuta anche dall’ostilità della borghesia industriale del Nord.

Dopo il periodo della grande depressione, a partire dal 1895 era iniziata la fase di espansione dell’economia italiana, un vero e proprio “decollo industriale”.

Il Paese aveva bisogno di vivere un periodo di stabilità sociale e di pace internazionale per favorire i propri commerci. In quest’atmosfera, i socialisti, dopo la dura repressione di Crispi, avevano ripreso a organizzarsi e, il giorno di Natale 1896, uscì il primo numero del loro quotidiano “Avanti!”.

Il mondo cattolico non fu da meno: intorno al giornale “Democrazia cristiana” iniziò a coagularsi un movimento che propugnava l’impegno diretto in politica, contro l’atteggiamento intransigente dell’Opera dei Congressi cattolica, che continuava la sua ferma e dura protesta contro lo Stato liberale sabaudo, chiedendo ai credenti di non partecipare alle elezioni.

Nella foto sotto, moneta da 100 lire d'oro raffigurante Umberto I.

5. Cresce il malessere sociale

Mentre nel Paese crescevano questi fermenti democratici, ci fu chi, fra gli industriali, gli agrari e gli ambienti militanti decise di rivolgersi al re.

Lo fece attraverso le parole di Sidney Sonnino, un importante esponente del conservatorismo liberale, che chiese alla Corona di riprendere i poteri.

Sonnino usò queste parole: «Maestà, vigilate a mantenere integre le funzioni affidatevi e che i successivi ministeri hanno lasciato che vi fossero usurpate o hanno cercato di carpirvi.

A voi solo spetta il potere esecutivo. A voi solo spetta la nomina e la revoca dei ministri che debbono controfirmare e rispondere dei vostri atti di governo. La nazione guarda a voi e fida in voi».

Rudinì inviò circolari ai prefetti, invitandoli a operare una stretta sorveglianza sui partiti “sovversivi” e sulle stesse organizzazioni cattoliche. Che ci fosse un profondo malessere sociale, dovuto anche al crescente squilibrio fra nord e sud, era cosa palpabile.

Pur in presenza di una ripresa economica nelle regioni settentrionali, favorita anche dai bassi salari e dalle pesanti condizioni di lavoro, erano aumentati gli italiani, specie nel sud, che sceglievano la via delle emigrazione. Nel Nord iniziò un’ondata di scioperi nelle fabbriche.

Nel 1898, a causa della Guerra ispano-americana che aveva determinato l’aumento dei noli marittimi, il prezzo del grano arrivò quasi a raddoppiare e il governo (che da questa tassa che colpiva uno degli alimenti di base delle classi povere traeva importanti entrate) tardò a ridurlo.

Quando infine si decise a eliminarlo, i moti popolari erano ormai incontrollabili. Non si trattava di una rivolta “politica”, in nome di un’ideologia: era la ribellione di un popolo povero e affamato verso una monarchia e un governo che sentiva sordi ai veri problemi della gente comune.

Quando, a maggio, scoppiarono nuovi tumulti a Milano, il generale Bava Beccaris proclamò lo stato d’assedio e affrontò a cannonate i dimostranti: si contarono almeno 80 morti e centinaia di feriti.

Seguì un’ondata di arresti e vennero soppresse moltissime associazioni sindacali, partiti, cooperative e Camere del lavoro, oltre a un centinaio di giornali. I progressisti più in vista furono arrestati e condannati a pene durissime: ricordiamo i dodici anni inflitti a Turati e i tre a don Davide Albertario, il sacerdote, direttore della rivista “L’Osservatore cattolico”, che aveva osato dire: «Il popolo vi ha chiesto pane e voi avete risposto piombo».

Nella foto sotto, la copertina della Domenica del Corriere di Achille Beltrame con l'uccisione di Umberto I a Monza il 29 luglio 1900.

Di fronte alla sanguinosa e dura repressione, il re concesse al generale Bava Beccaris la croce di Grand’ufficiale dell’Ordine di Savoia per i servizi resi alle “istituzioni e alla civiltà”.

Il Re Buono di qualche anno prima ormai era diventato il sovrano che, spaventato dall’avanzata del movimento socialista, aveva imposto, o comunque accettato, una svolta autoritaria.

Il suo atteggiamento in occasione dei moti del 1898 fu il motivo che spinse Gaetano Bresci ad assassinarlo, il 29 luglio 1900. Bresci, anarchico, era tornato in Italia dagli Stati Uniti proprio per vendicare le vittime della repressione di Milano e gli italiani traditi dalla politica sabauda.

Durante l’interrogatorio dopo l’arresto dichiarò: «Il fatto l’ho compiuto da me, senza complici. Il pensiero mi venne vedendo tante miserie e tanti perseguitati. Bisogna andare all’estero per vedere come sono considerati gli italiani! Ci hanno soprannominati “maiali“... ».

Alla domanda se ammettesse di aver ucciso il re, rispose: «Non ammazzai Umberto; ammazzai il re, ammazzai un principio! E non dite delitto, ma fatto!».

Quando il presidente della corte gli chiese perché avesse compiuto quel gesto, Bresci rispose: «I fatti di Milano, dove si adoperò il cannone, mi fecero piangere e pensai alla vendetta. Pensai al re perché oltre a firmare i decreti premiava gli scellerati che avevano compiuto le stragi».

Condannato a morte, Gaetano Bresci morì in carcere un anno dopo, ufficialmente suicida. Si chiudeva un secolo e moriva assassinato un re che aveva vissuto i suoi momenti più importanti.

Ma anche un sovrano che, dopo aver contribuito a costruirla, non aveva saputo capitalizzare l’enorme popolarità raggiunta dalla monarchia e cogliere la sfida del cambiamento, allargando la base del consenso, riducendo i costi della burocrazia e le spese militari per investire nelle infrastrutture e in un più elevato livello di istruzione.

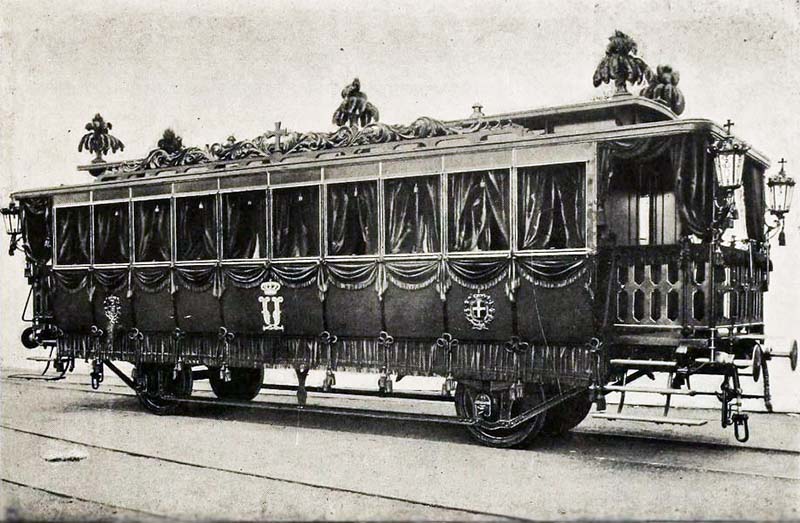

Erano queste le condizioni per un reale sviluppo. Qua sotto, il vagone funebre che trasportò la salma del re da Monza a Roma.