A dar retta ai poemi epici dell’antichità, come l’Iliade e l’Odissea di Omero, le guerre a quei tempi erano il trionfo della lealtà e del coraggio.

Un susseguirsi di singolar tenzoni tra eroi e di battaglie tra eserciti schierati e disciplinati, in cui la vittoria arrideva sempre al migliore.

Se però si leggono con attenzione altre fonti antiche ci si rende conto che le cose andavano in tutt’altro modo.

Insomma, pur di vincere si faceva ricorso a mezzi ben poco nobili: veleni, primitive armi chimiche e batteriologiche erano all’ordine del giorno.

E di certo non ci si faceva alcuno scrupolo a utilizzarle.

1. Veleni e insetti

Durante il combattimento molti popoli dell’antichità usavano frecce e lance le cui punte erano state precedentemente immerse nelle feci, oppure in cadaveri in decomposizione o, ancora, nel veleno di serpenti.

Sottoposti a questi trattamenti, i dardi diventavano ancora più letali perché infliggevano agli avversari ferite che facilmente si infettavano e portavano alla morte.

Era lo stesso obbiettivo che si prefiggevano i Romani circondando i loro accampamenti di spuntoni di legno o metallo cosparsi di escrementi.

Insomma, comportamenti non certo gloriosi, che se indignavano gli scrittori antichi non suscitavano troppi scrupoli in chi li perpetrava, neppure se si trattava di grandi condottieri.

Il cartaginese Annibale nel 184 a.C. vinse una battaglia contro Eumene, re di Pergamo, nell’Asia Minore, facendo lanciare sulle navi avversarie vasi di terracotta colmi di serpenti.

I Romani, invece, spedivano controle linee nemiche alveari di vespe e calabroni ed è facile immaginare lo scompiglio che creavano gli insetti una volta penetrati nelle armature. I legionari romani ricevettero pan per focaccia nel 198 d.C.

La città di Hatra, nell’odierno Iraq e parte al tempo dell’Impero dei Parti, tradizionali nemici dell’Urbe, respinse l’assedio delle legioni dell’imperatore Settimio Severo gettando sui soldati giare piene di velenosissimi scorpioni del deserto.

2. Ustioni e gas tossici

Fin dalle epoche più remote non mancarono tentativi di far ricorso a sostanze ustionanti oppure a forme rudimentali di armi chimiche.

Nel primo caso, apprezzatissimo era l’olio bollente, che gettato sui nemici poteva avere effetti devastanti.

Come racconta lo storico Flavio Giuseppe riferendo di uno scontro tra Romani ed Ebrei avvenuto nel 67 d.C.: “L’olio scorreva facilmente per tutto il corpo dalla testa ai piedi e dentro l’armatura, e bruciava la carne con il fuoco stesso”.

La sostanza oleosa, più dell’acqua e della pece, penetrò lentamente, ma inesorabilmente, nelle corazze dei legionari e li portò a una fuga disordinata di cui seppero approfittare i nemici per colpirli in maniera implacabile mentre si contorcevano dal dolore.

Meno riuscito fu il tentativo fatto da diversi popoli antichi, in particolare Greci e Romani, di ricorrere a gas tossici, asfissianti oppure irritanti per gli occhi. Per produrli si incendiavano misture di bitume e zolfo, stando bene attenti a prevedere la direzione di venti, per non ritrovarsi vittime dei propri trucchi.

Addirittura, lo storico latino Tito Livio attesta che durante una campagna in Spagna nel I secolo a.C. i legionari furono dotati di alcuni copricapi particolari per proteggersi dai fumi tossici da loro stessi prodotti. Difficile, però, capire quanto fossero davvero efficaci queste primitive maschere antigas.

Sicuramente un fattore biologico che caratterizzò tutte le guerre antiche fu la mancanza di igiene. Spesso a risolvere i conflitti erano vere armi batteriologiche “involontarie”, cioè epidemie e malattie. Si diffondevano negli accampamenti in modo spontaneo e potevano poi favorire l’uno o l’altro dei contendenti.

A volte bastava solo attendere che la natura e la sporcizia facessero il loro corso e la guerra aveva il suo vincitore.

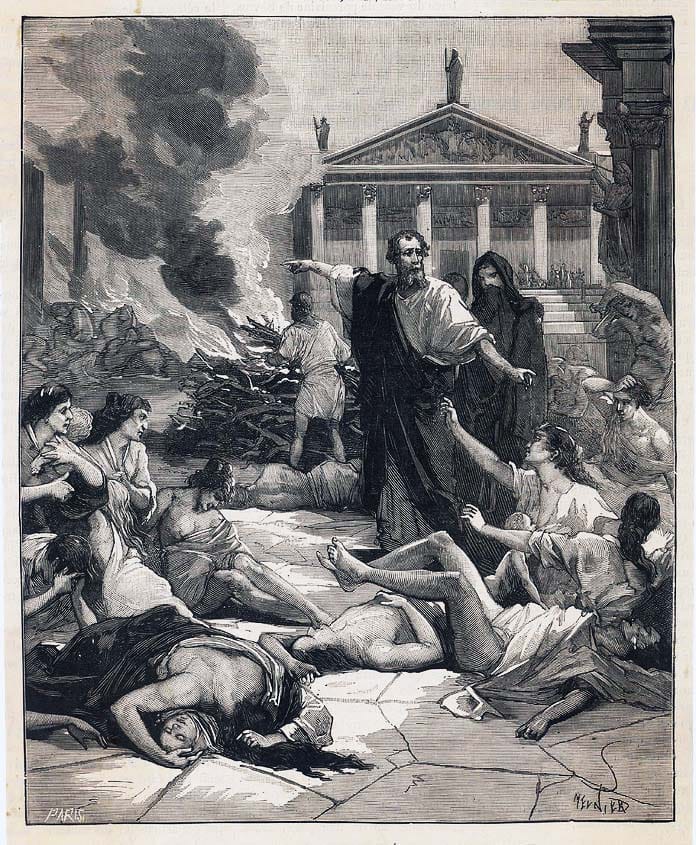

Sotto, "L’assedio di Gerusalemme", nel 70 d.C., da parte dei Romani guidati dal futuro imperatore Tito (39-81), in un quadro ottocentesco di David Roberts.

3. Animali infetti e cereali avariati

Tra i primi a far la guerra in modo “sporco” e subdolo furono gli Hittiti, popolo guerriero insediato nella Penisola anatolica più di 3mila anni fa.

Erano famosi per la propensione a diffondere tra i nemici la cosiddetta “peste hittita”.

Di che cosa si trattava? Secondo gli studiosi era tularemia, una malattia batterica originaria dei roditori, ma che colpisce facilmente altri animali, in particolare le pecore.

In un’epoca in cui tutte le popolazioni basavano la loro economia sull’allevamento ovino, gli Hittiti, vista la facilità con cui il morbo si diffondeva, non si fecero problemi a infiltrare qualche capo malato nelle greggi degli avversari.

La tularemia agiva meglio di un attacco con carri da combattimento: si diffondeva a macchia d’olio tra gli animali, attaccava anche l’uomo nel momento in cui veniva consumata carne di qualche pecora malata e faceva strage perché il morbo uccideva più del 10% degli infetti, dato che cure antibiotiche non ne esistevano.

Sempre gli Hittiti (ma la pratica venne seguita anche da altri popoli antichi come Assiri e Romani) erano soliti fornire ai popoli confinanti, sui cui territori avevano messo gli occhi, forniture di cereali-trappola: in particolare “segale cornuta” colpita dall’ergot (Claviceps purpurea), un fungo che rilascia tossine molto pericolose per l’uomo e provoca il cosiddetto ergotismo.

I malcapitati dovevano fare i conti con un avvelenamento sistemico che si manifestava con cancrene agli arti oppure allucinazioni e convulsioni.

Qua sotto, spiga colpita dall’ergot, un fungo che rilascia tossine dannose per l’uomo.

4. Attenti all’acqua!

Un altro modo per colpire da lontano e provocare scompiglio senza correre troppi rischi era avvelenare fonti e pozzi, soprattutto in caso di assedio.

Lo si faceva gettando nelle acque cadaveri e carcasse di animali in avanzato stato di putrefazione oppure ricorrendo ad alcune piante di cui si conosceva la proprietà di rilasciare sostanze tossiche.

Tra le più usate vi era l’elleboro, conosciuta con il più poetico nome di “rosa di Natale”, ma dotata di effetti che con la poesia non c’entrano proprio nulla.

Rilascia, infatti, sostanze fortemente lassative, come impararono a loro spese gli abitanti della città di Cirra, nella Grecia Centrale, nel 590 a.C. Gli Ateniesi, stanchi dopo un lungo assedio, contaminarono con l’elleboro le riserve d’acqua dei nemici, che dovettero arrendersi. Difficile, infatti, combattere dovendo correre continuamente alle latrine!

Ma in altre occasioni a sospettare di essere stati avvelenati furono proprio gli abitanti di Atene, come ci narra lo storico Tucidide nella sua cronaca della guerra del Peloponneso, conflitto che nel V secolo a.C. contrappose gli Ateniesi a Sparta: “La peste su Atene piombò improvvisamente e iniziò con l’attaccare gli abitanti del Pireo. Loro dicevano che gli Spartani avevano avvelenato i pozzi”.

In realtà si trattava probabilmente di un’epidemia di tifo dovuta alle terribili condizioni igieniche in cui si trovavano a vivere migliaia di persone sotto assedio, ma il testo dimostra che avvelenare le acque era una prassi molto temuta e probabilmente piuttosto comune.

Sotto, l’illustrazione rappresenta il medico Ippocrate (460 circa-377 a.C.) alle prese con la peste ateniese che colpì la città tra il 430 e il 426 a.C.

5. Il fuoco greco dei Bizantini

Il fuoco era un'altra arma impropria usata spesso nell'antichità. Frecce incendiarie e proiettili fiammeggianti erano utilissimi per provocare incendi, soprattutto durante gli assedi.

Furono però i Bizantini a sviluppare al massimo livello, nell’età tardoantica, l’uso del fuoco in battaglia.

Lo fecero con quella che era a tutti gli effetti un’arma segreta, dato che il procedimento per realizzarla era gelosamente conservato alla corte di Costantinopoli e noto solo all’imperatore e ad alcuni artigiani specializzati. Per chi avesse divulgato il segreto era prevista addirittura la condanna a morte.

Si tratta del famoso “fuoco greco”, una particolare miscela incendiaria usata per distruggere le navi avversarie oppure le macchine da assedio dei nemici. Probabilmente questa particolare arma si basava su un preparato a base di pece, salnitro, zolfo, petrolio e calce viva, un intruglio che si dimostrò particolarmente efficace sul mare.

Durante le battaglie navali, infatti, questa sostanza incendiaria veniva lanciata grazie a particolari “lanciafiamme”, cioè sifoni di rame azionati a pedali, dai dromoni bizantini (le grandi navi da guerra) sulle imbarcazioni nemiche. Oppure venivano gettati vasi di terracotta pieni della miscela, che esplodevano al momento dell’impatto.

La cosa che rendeva micidiale quest’arma era il fatto che risultava quasi impossibile spegnerla con l’acqua, forse perché conteneva calce viva, che diventa viceversa più attiva se bagnata. Secondo alcuni trattati medievali l’unico modo per estinguere il fuoco greco era usare una mistura di urina, sabbia e aceto. Ma i nemici dei Bizantini non lo sapevano.

Sotto, la miscela incendiaria caricata a bordo delle navi, conservata in otri di pelle o contenitori di terracotta, veniva “soffiata” sugli avversari con un tubo di rame.